Российской империи

Дальневосточный экспресс

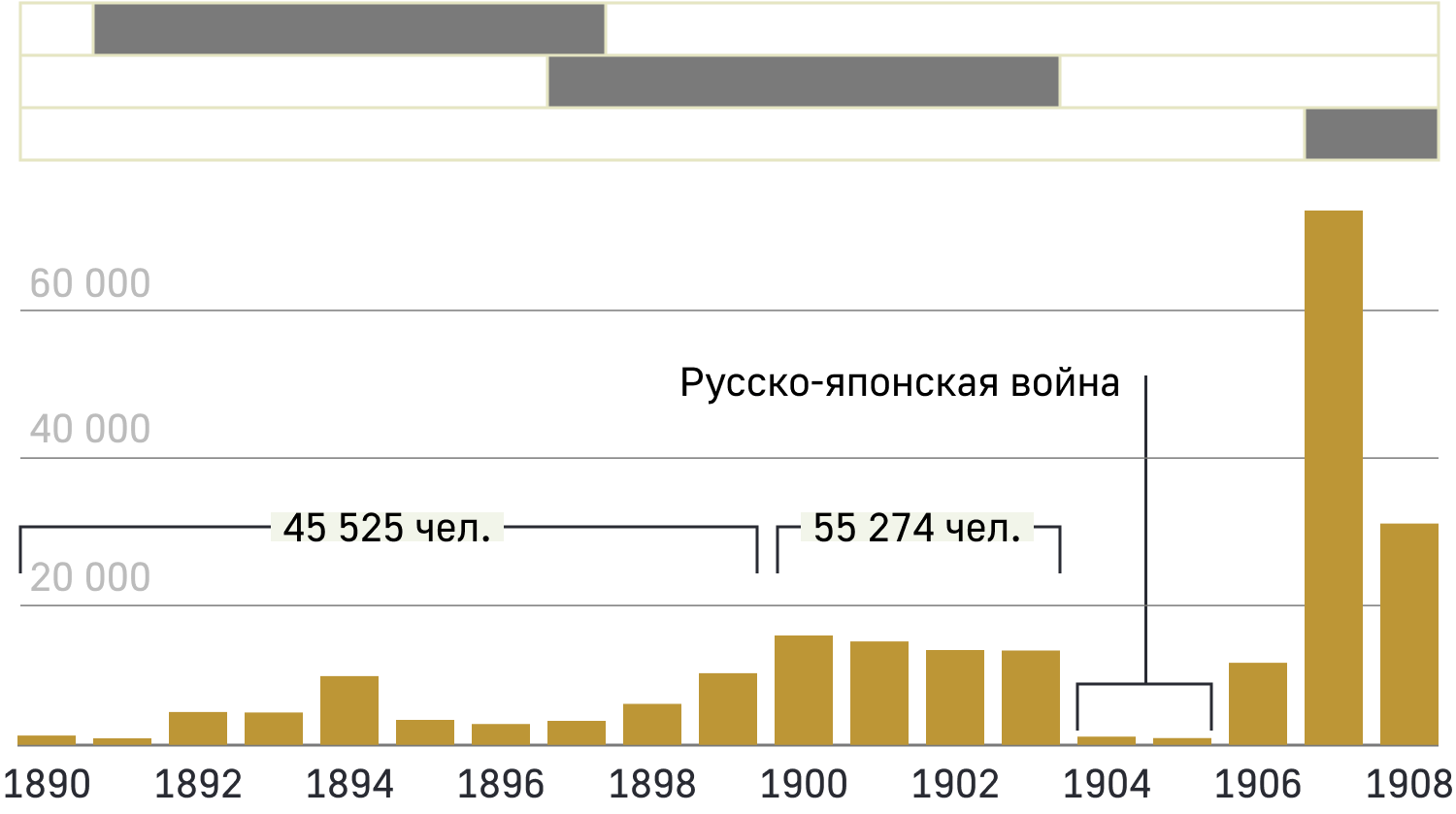

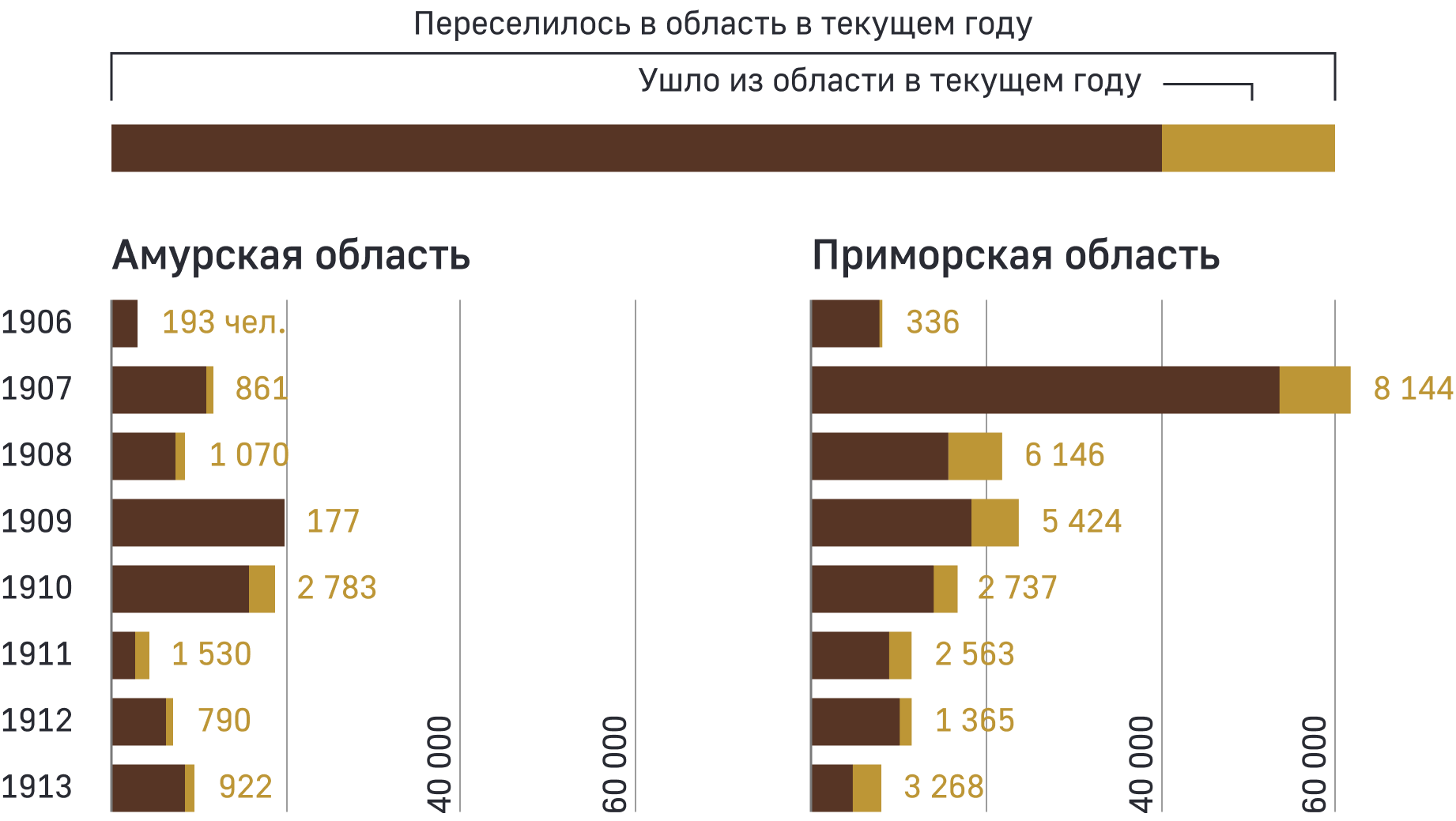

К концу XIX века строительство Транссибирской железнодорожной магистрали стало делом первостепенной важности. Для экономии времени путь строился частями одновременно с двух концов. Так, в июле 1900 года было открыто движение по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД). Вскоре перевозки крестьян морем прекратились: зачем оплывать материк, если теперь можно проехать напрямую через страну? Только за последующие четыре года в Приамурье и Приморье переселилось больше крестьян, чем за всё предыдущее десятилетие.

и Приморскую области в 1890–1900-е годы

Строительство железных дорог, особенно Амурской (1907–1916),

привело к росту количества переселенцев в край.

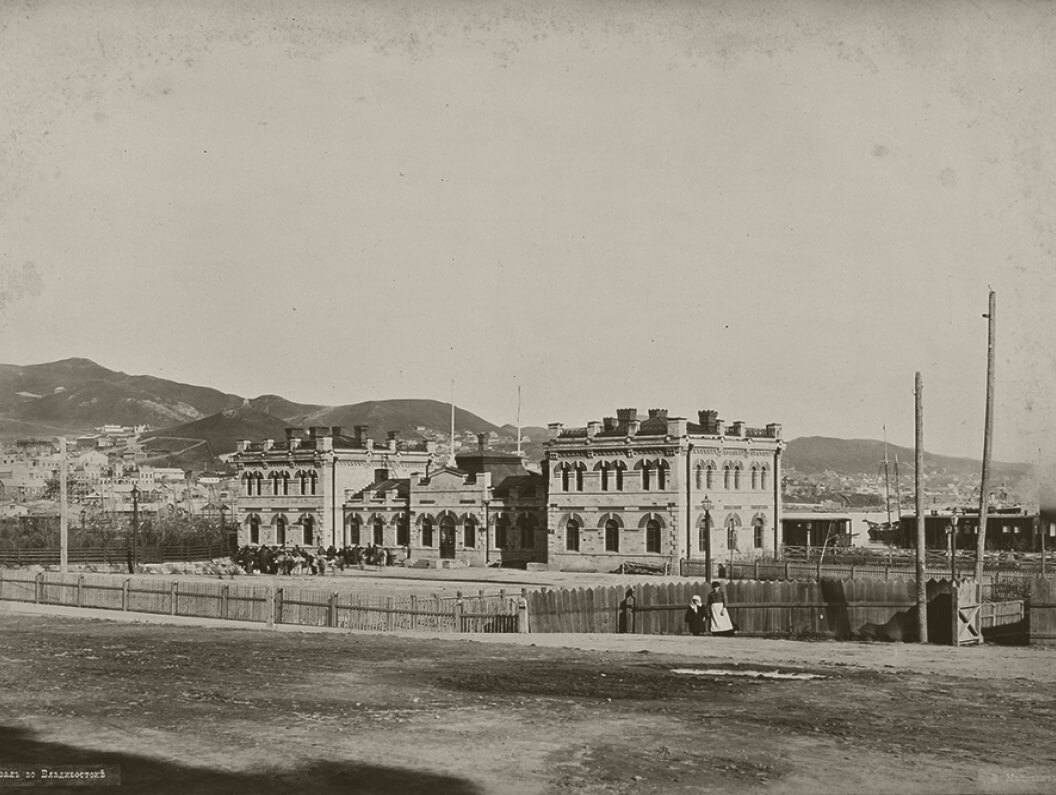

Уссурийская ж/д

Китайско-Восточная ж/д

Амурская ж/д

Переселенческая политика вновь повернулась в сторону ограничений: за неделю до сдачи ЗабЖД в эксплуатацию Комитет Сибирской железной дороги издал указ о прекращении выдачи стодесятинного надела переселенцам. Вместо этого с января следующего года крестьяне должны были получать всего 15 десятин (~16,4 га) на душу мужского пола. Они также лишались права выбирать место для поселения, однако для них сохранялась возможность купить землю дополнительно по сниженной стоимости. Такие условия пользования землёй по-прежнему были выгоднее, чем в европейской части России.

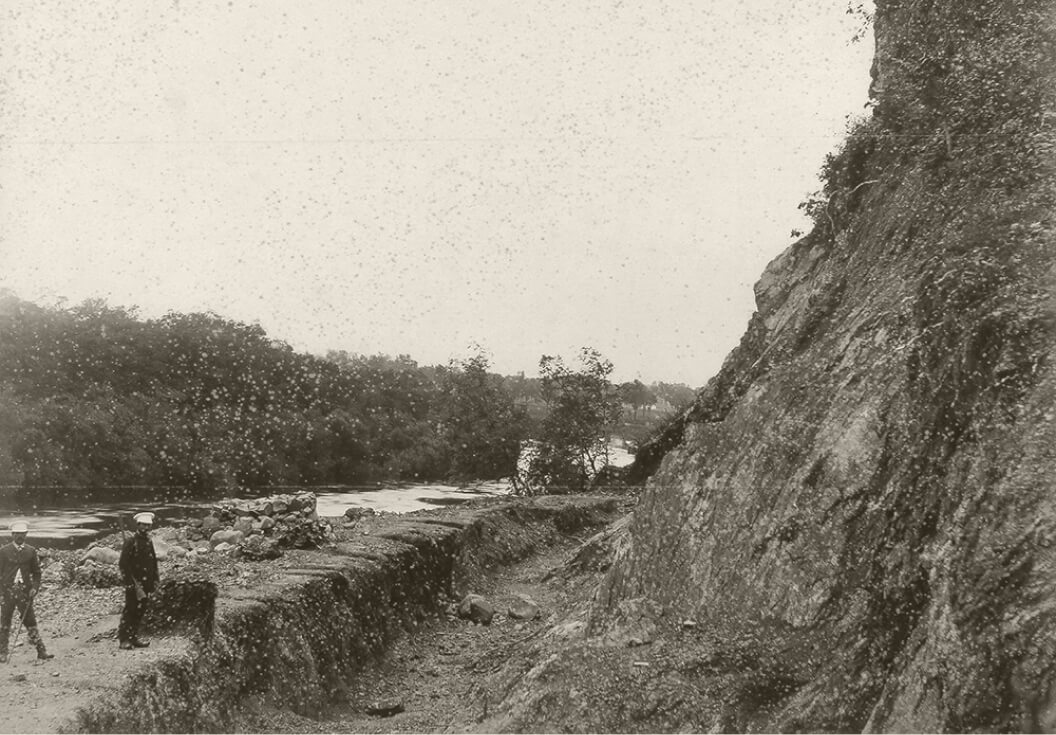

Железнодорожное строительство привлекло в край тысячи рабочих. Если раньше переселенцы стремились обосноваться около рек или больших дорог, то теперь населённые пункты стали возникать преимущественно вдоль рельсовых путей.

Наиболее трудным участком Транссиба был путь вдоль Амура — от Читы до Хабаровска. Чтобы сэкономить на строительстве, министр финансов Сергей Витте предложил проложить часть магистрали через Маньчжурию — северо-восточную область Китая. Это позволило бы сократить длину трассы почти на 1 тыс. км. Но были и иные причины: проведение железной дороги по территории Китая могло укрепить позиции России на востоке и расширить торговлю между двумя государствами.

К тому моменту Китай потерпел сокрушительное поражение в войне с Японией 1894–1895 годов и остро нуждался в союзнике. Россия могла им стать. В 1896 году Сергей Витте заключил с цинским сановником Ли Хунчжаном секретное соглашение, по которому страны обязались поддержать друг друга в случае нападения Японии на одну из них или же на Корею — потенциальную сферу влияния. Позднее была подписана конвенция, по которой Россия на 25 лет получала в аренду порты Дальний и Порт-Артур и разрешение на сооружение южной ветки Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) от Харбина до Дальнего. В 1899 году на арендованной территории была образована Квантунская область под Российским управлением.

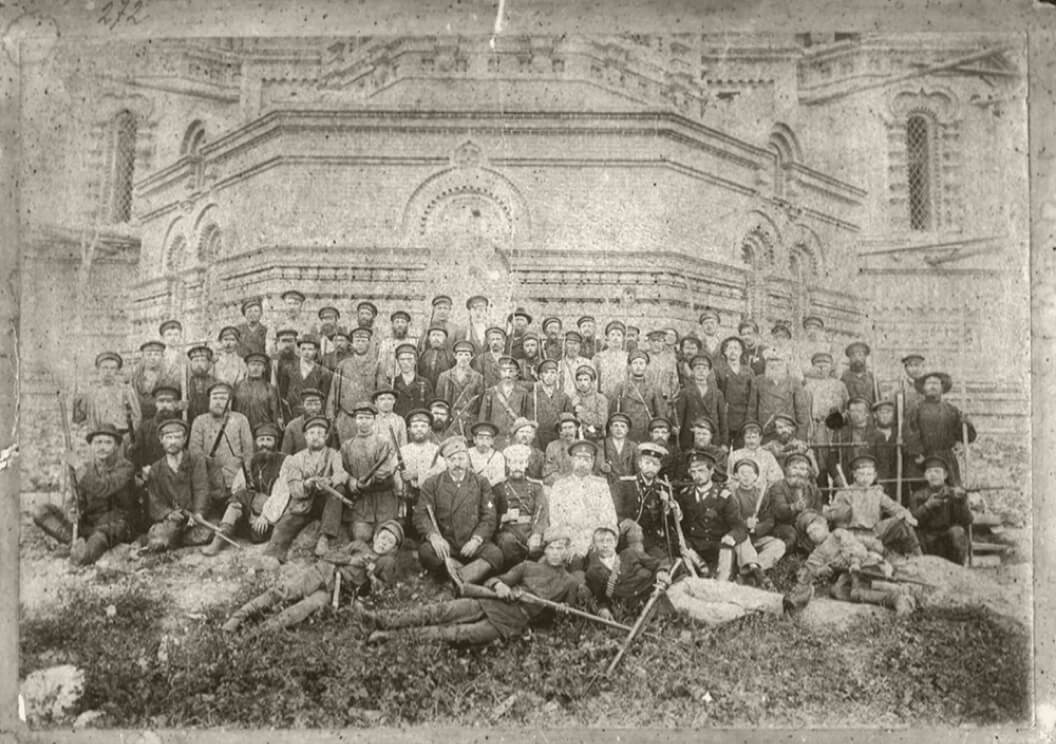

Строительство КВЖД, как и всей Транссибирской магистрали, велось бешеными темпами. К 1900 году трасса была почти достроена, но Маньчжурию охватило вспыхнувшее в Китае Боксёрское восстание против иностранного вмешательства в жизнь страны. Начались массовые убийства христиан и иностранцев, а также осада Посольского квартала в Пекине. На фоне этих событий возник военный альянс восьми государств, в числе которых были Россия, Япония, США и несколько европейских стран. Для подавления бунта союзники ввели свои войска в Китай, после чего цинская администрация объявила им войну.

Сооружена в 1897–1903 годы. По контракту с Китаем, России разрешалось построить и эксплуатировать дорогу в течение 80 лет.

1899–1901 годов

Так как из всего альянса только у России была общая граница с Китаем, она понесла самые большие материальные потери. Протестующие рушили участки российской дороги, громили служебные и жилые помещения вдоль рельсового пути, поджигали мосты и вырезали служащих КВЖД. Вскоре конфликт вышел за пределы Маньчжурии: в июле того же года мятежники обстреляли российские суда на Амуре, а затем открыли огонь по Благовещенску. Город захлестнула паника — это привело к страшной трагедии, которую позднее назовут в газетах «благовещенской утопией».

В окрестностях Благовещенска в то время проживало несколько тысяч китайцев. Встревоженный военный губернатор Амурской области Константин Грибский издал распоряжение о депортации мирного китайского населения через Амур. Лодок им не выдали (из опасений, что те попадут в руки восставших), людям пришлось преодолевать реку вплавь в самом узком месте. Было то следствием некомпетентности властей, превышением самообороны или намеренной санкцией — доподлинно неизвестно, но в конечном счёте около 12 тыс. китайцев добрались до противоположного берега, а от 3 тыс. до 7 тыс. человек погибли.

Через 13 дней Благовещенск отстояли. Вскоре весь левый берег Амура был очищен от маньчжурской армии, и Россия первая из Альянса восьми держав без согласования с союзниками вывела войска из Пекина.

В ходе Боксёрского восстания КВЖД сильно пострадала — дорогу пришлось возводить практически с нуля. Но уже в 1903 году строительство было завершено: между Санкт-Петербургом и Владивостоком наконец было установлено регулярное сообщение. Время в пути сократилось вдвое в сравнении с поездкой на пароходе.

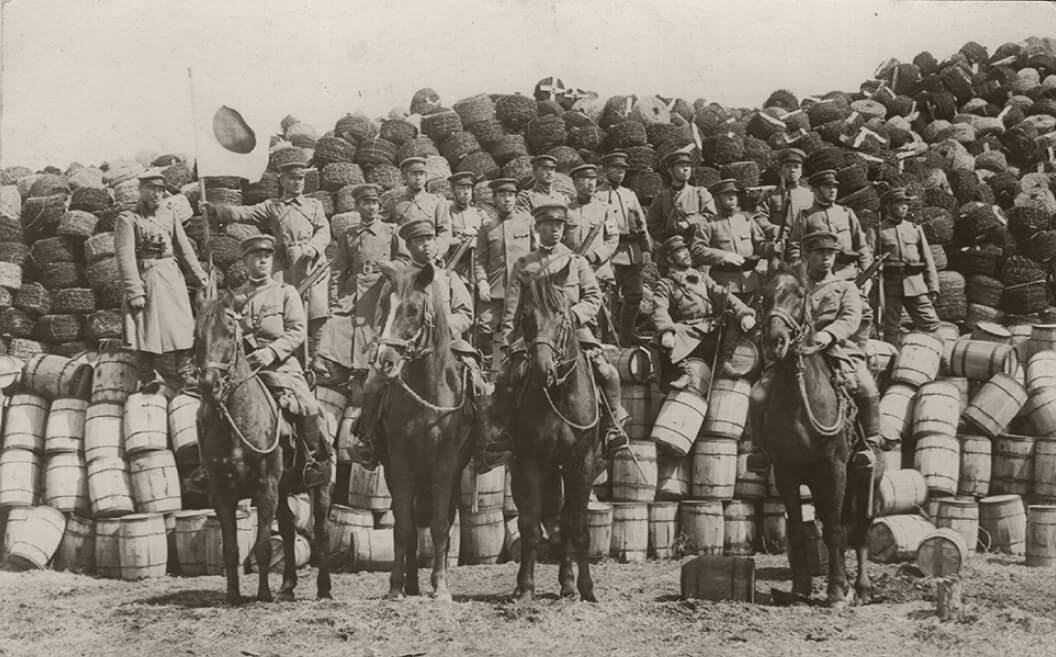

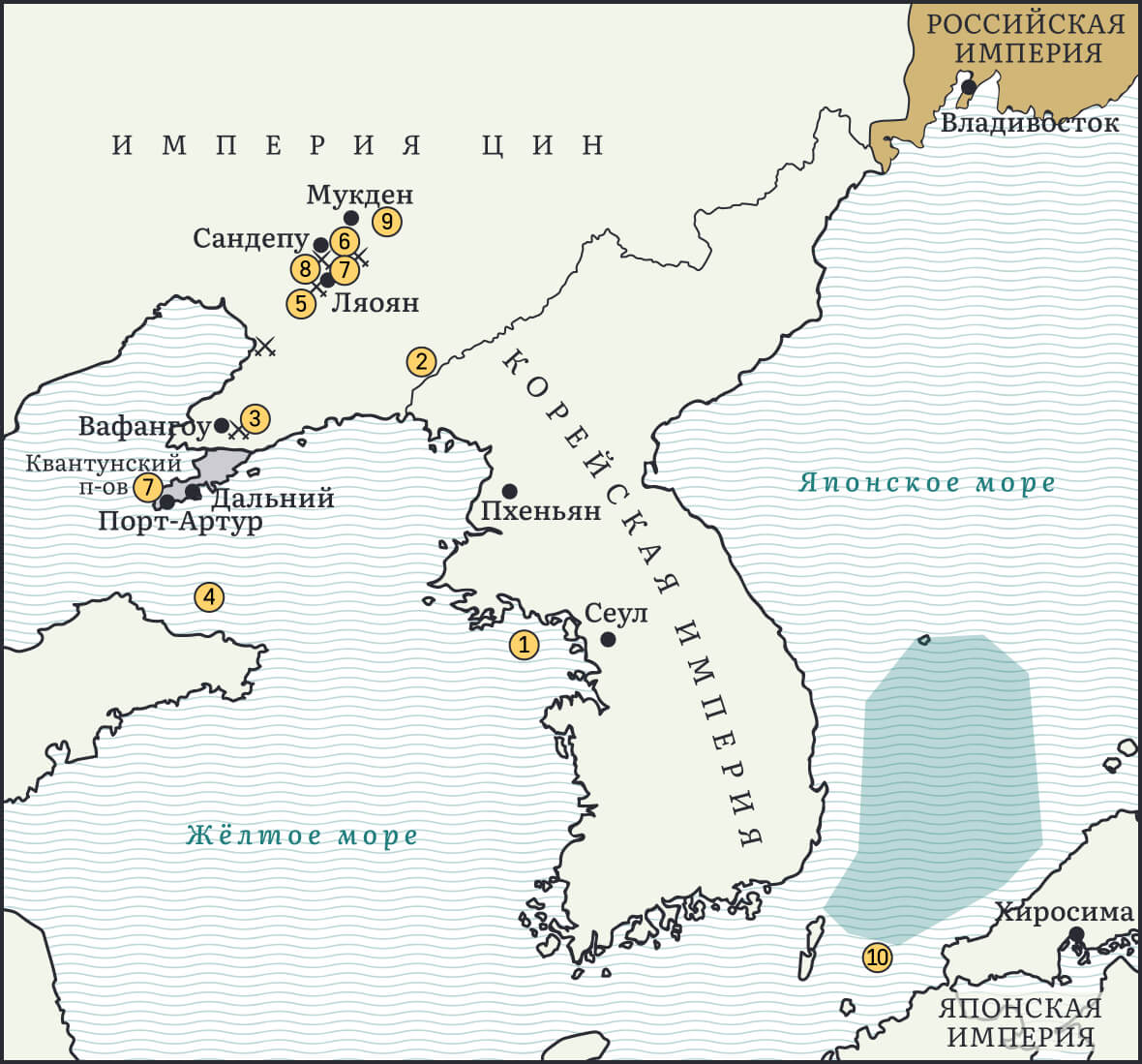

К тому времени главной базой российского флота на Дальнем Востоке стал Порт-Артур — город на Ляодунском полуострове, арендованный у Китая в 1898 году. Такое положение вещей не устраивало Японию, которая тоже претендовала на эти территории по итогам Японо-китайской войны 1894–1895 годов. 24 января 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. В ночь с 26 на 27 января японцы без предупреждения атаковали российскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. На следующий день Япония официально объявила войну России. Переселение на Дальний Восток приостановилось.

арендуемая Российской

империей территория

империи Цин

- Чемульпинский морской бой

- Ялуцзянский бой

- Бой под Вафангоу

- Сражение в Жёлтом море

- Ляоянское сражение

- Сражение на р. Шахэ

- Оборона Порт-Артура

- Сражение под Сандепу

- Мукденское сражение

- Цусимское сражение

перед началом войны

Итоги войны

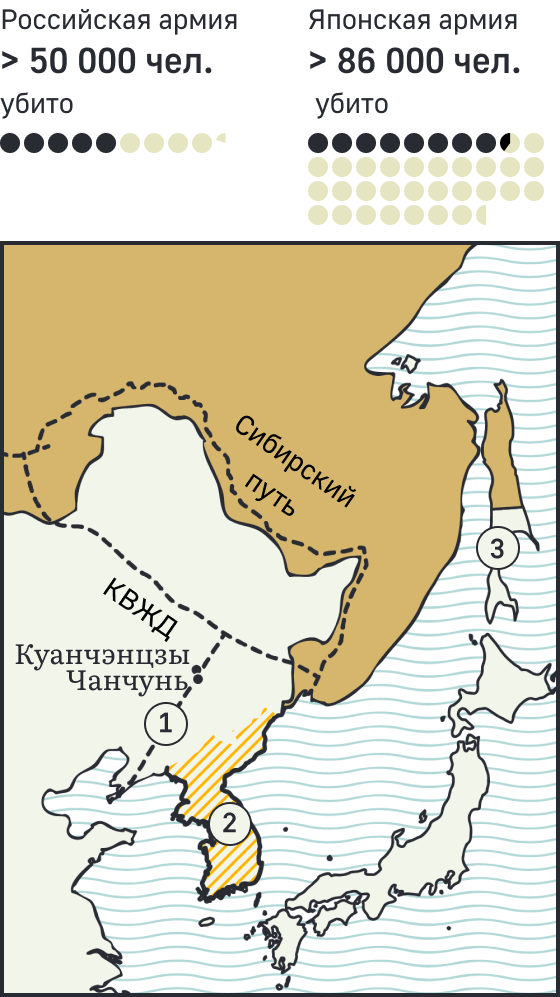

- Южная линия КВЖД, Квантунский полуостров с крепостью Порт-Артур и городом Дальний переходят в аренду Японии

- Переходит под влияние Японии.

- Становится территорией Японии.

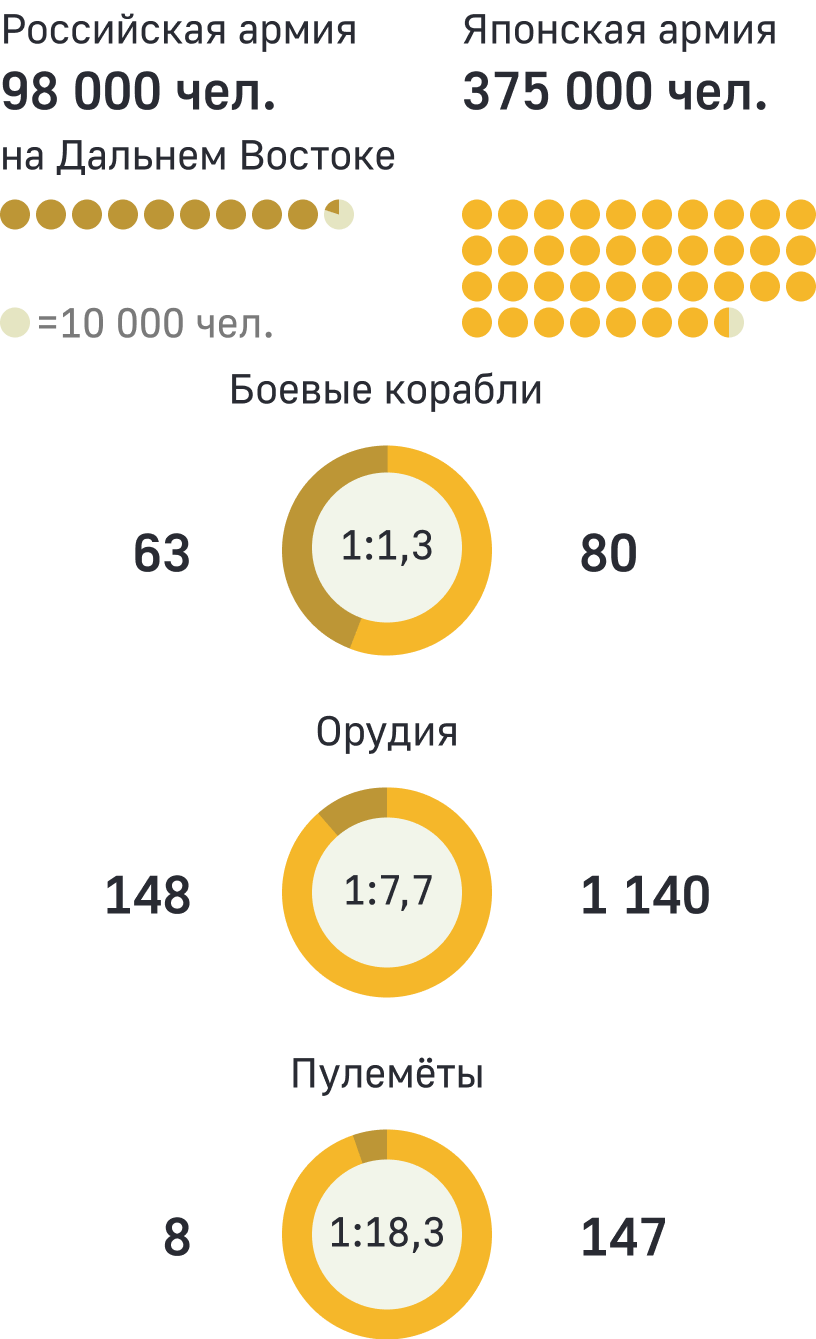

Петербургские чиновники не верили, что конфликт с Японией может перерасти во что-то серьёзное. Из-за этого война застала Дальний Восток в чрезвычайно ослабленном положении. Налаженные пути сообщения отсутствовали — Транссиб ещё не достроили, как и главную военно-морскую базу на востоке — Порт-Артур. Отдалённость центра от театра военных действий и отсутствие должной подготовки привели Россию к поражению.

9 января 1905 года страну охватила первая русская революция. Одной из её причин стала непопулярность войны с Японией, тяготы которой во всей полноте испытали на себе жители Приморья — прифронтовой зоны. Недовольство крепло из-за роста цен и дефицита товаров, через несколько месяцев в крае начались протесты. Поводом к ним послужил манифест от 17 октября 1905 года, согласно которому без одобрения Госдумы отныне не мог быть принят ни один закон (раньше этим правом обладал исключительно монарх). До Владивостока вести об указе дошли 21 октября — тогда же начался первый митинг: рабочие требовали установить восьмичасовой рабочий день и поднять зарплаты.

Выборы в Госдуму усилили интерес дальневосточников к общественно-политической жизни страны. Здесь создавались профсоюзы, проводились различные съезды, собрания и встречи с кандидатами. Вместе с тем росло влияние партий на регион. В октябре 1907 года при поддержке солдат, матросов и рабочих эсеры предприняли попытку захватить власть во Владивостоке и создать там республику, но восстание было подавлено: 45 человек казнили, более 250 отправили на каторгу.

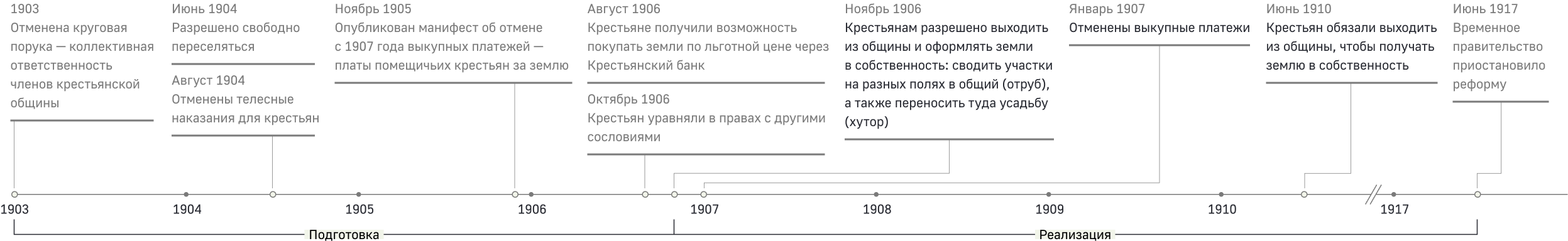

Революция 1905 года заставила российское правительство сменить приоритеты: крестьяне больше не хотели жить по-прежнему — требовалось срочно наделить их землёй. В 1906 году по инициативе министра внутренних дел Петра Столыпина им разрешили свободно выходить из общины и оформлять землю в собственность. Это значительно способствовало заселению Дальнего Востока: обездоленные крестьяне из Европейской России получали наделы и отправлялись осваивать регион.

Чтобы переселенцы могли заранее закрепить за собой землю, в 1908 году ввели групповое «ходачество»: крестьяне отправляли в край одного поверенного, который выбирал и оформлял участки для себя и для них. Но не все ходоки добросовестно исполняли свои обязанности: часто они забирали лучшее себе, а доверителям оставляли что похуже. Из-за этого обманутые новосёлы по приезде полностью разорялись.

Несмотря на то что некоторые переселенцы уезжали назад, общий процент обратного движения по сравнению с остальной Сибирью был не так уж велик. Это отчасти объяснялось тем, что в регионе относительно легко можно было найти работу. После того как в 1910 году запретили привлекать иностранцев (в основном китайцев и корейцев) на казённые предприятия, вакантных мест стало ещё больше. Рабочие требовались в большом количестве и на рыбных промыслах, и на золотых приисках, и на строящейся Амурской железной дороге — дублёре КВЖД и конечном участке Транссиба.

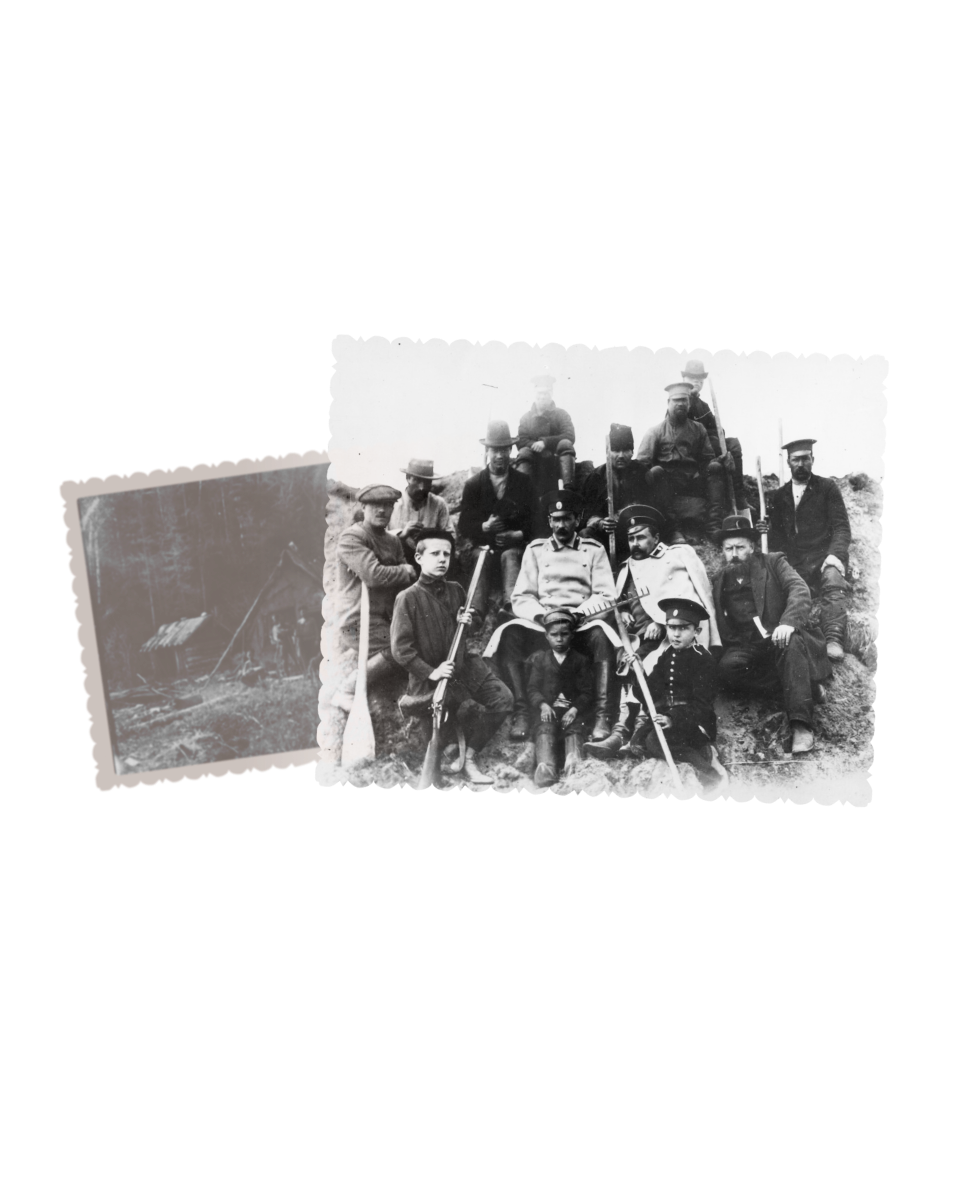

К началу ХХ века Дальний Восток, который уже полвека как находился в составе Российской империи, оставался по-прежнему плохо изученным, что ещё раз показала неудачная война с Японией. Чтобы расширить знания о военно-географических особенностях восточной окраины, здесь стали проводить больше масштабных экспедиций. Особую роль в этом сыграл исследователь Владимир Арсеньев.

В 1914 году жителей региона ждало ещё одно испытание: грянула Первая мировая война. На фронт призвали почти всё амурское и уссурийское казачество, крестьян и рабочих. Мобилизация трудоспособных мужчин, а также постоянные реквизиции скота (особенно лошадей) в пользу армии сильно ударили по сельскому хозяйству. В то же время осложнилось снабжение края продовольствием: часть владивостокских судов была передана флоту, другая — задержана в зарубежных морях. На Дальнем Востоке, как и по всей стране, ввели карточную систему.

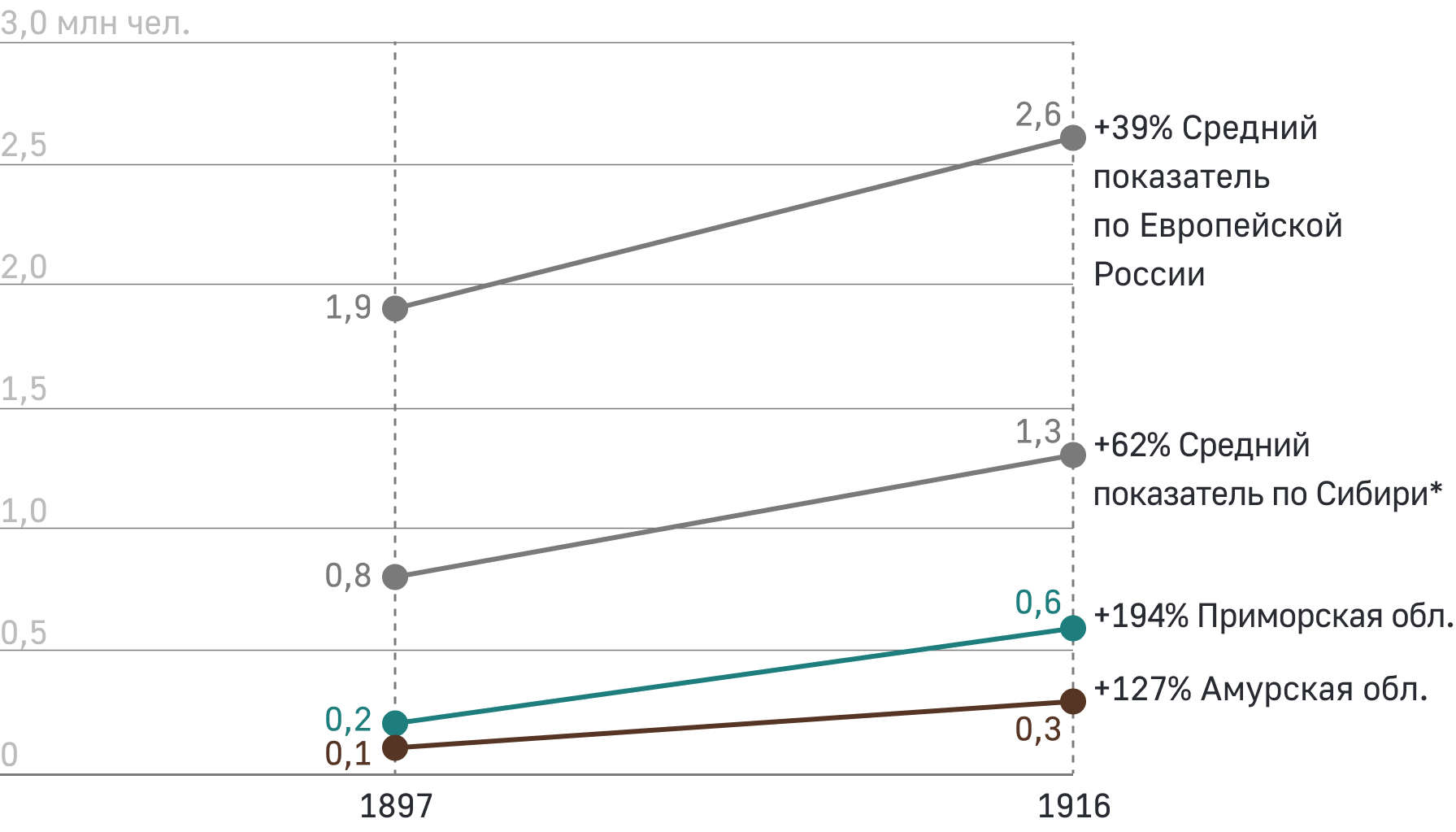

В 1916 году, спустя 25 лет с момента основания, достроили Транссибирскую магистраль. Так как в разгар войны железная дорога служила прежде всего нуждам фронта, преодолеть продовольственный кризис это не помогло. Но, несмотря на все трудности, поток переселенцев на Дальний Восток продолжался, о чём свидетельствуют результаты переписей Российской империи. И Транссиб сыграл в этом не последнюю роль: с его помощью на восток страны переселилось более 3 млн человек.

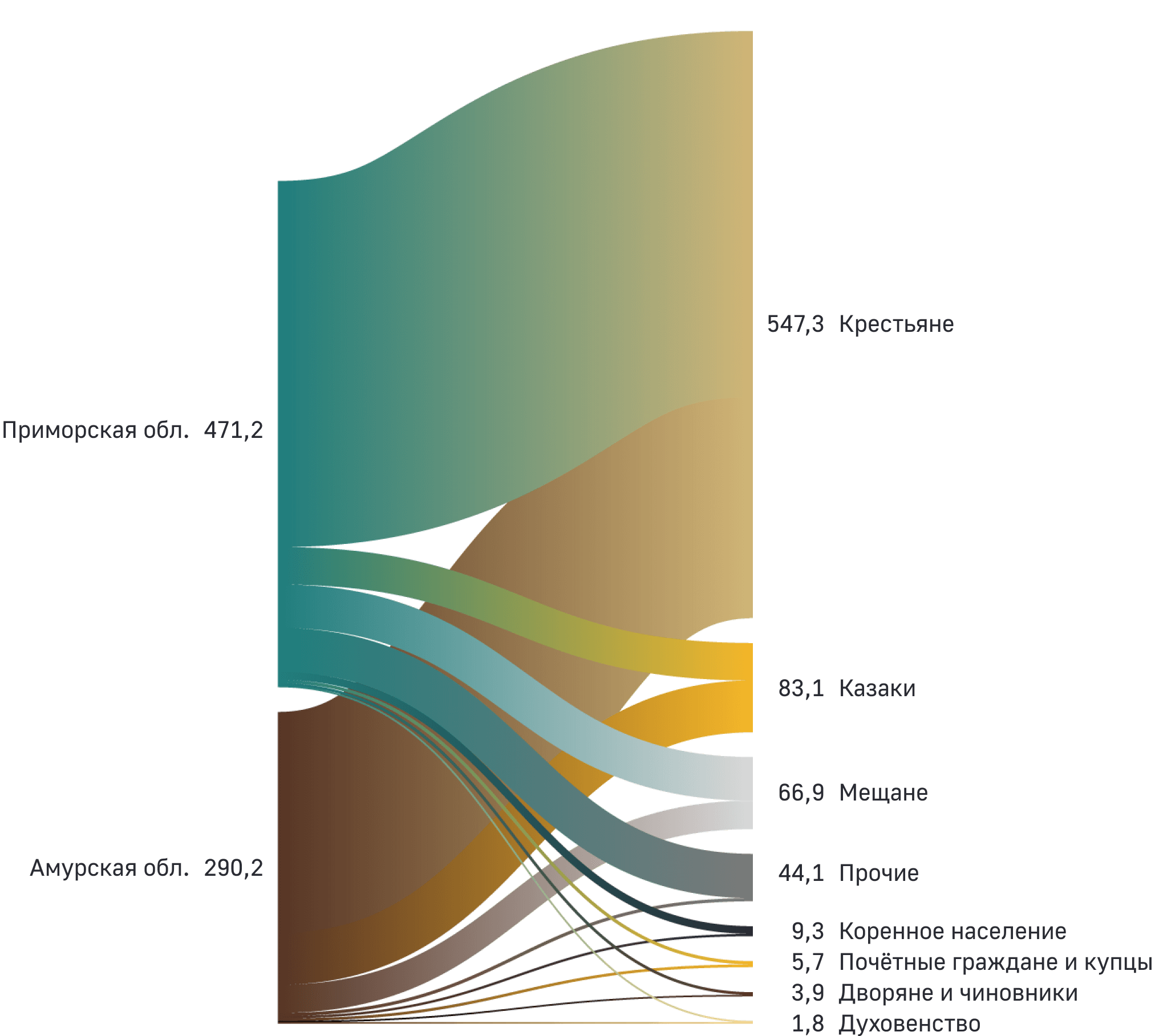

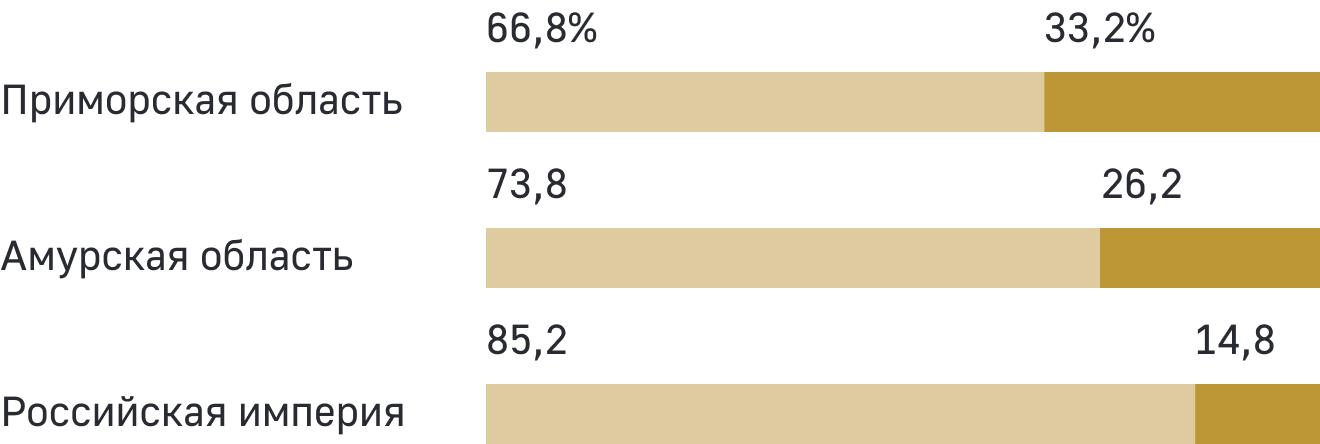

Несмотря на то что в Амурской и Приморской областях проживало меньше людей, чем в остальных регионах Сибири и Европейской России, сам прирост населения в эти области происходил в разы быстрее.

* Население Сибири указано без учёта Амурской и Приморской областей.

Хотя прямое сообщение с центром было установлено, регион всё ещё оставался несколько оторван от общественно-политической жизни страны. Вести о свершившейся в Петрограде Февральской революции, как и об отречении Николая II от престола, дошли до восточной окраины с опозданием — спустя четыре дня. Дело было в том, что приамурский генерал-губернатор Николай Гондатти приказал блокировать поступавшую на телеграф информацию о восстании. 3 марта в регионе начались мирные демонстрации: дальневосточники взялись за ликвидацию царских органов власти. Уже через два дня генерал-губернатора отстранили от дел и взяли под арест. На Дальнем Востоке воцарилось двоевластие — как и по всей России, здесь одновременно руководили Временное правительство и Петросовет, представлявшие интересы разных слоёв общества.

Об Октябрьской революции в Приамурье узнали почти сразу — на следующий день после свержения Временного правительства. Пришедших к власти большевиков, однако, в крае поддержали далеко не все. Официально власть Советов была провозглашена на Дальнем Востоке только в декабре 1917 года, но к тому времени страну охватила Гражданская война. Россия оказалась в ослабленном положении, чем поспешили воспользоваться иностранные державы. Уже через месяц в порт Владивостока вошли японские корабли. Вскоре к интервенции присоединились США, Великобритания, Франция и ещё десяток государств, которые были против выхода России из Первой мировой войны и проникновения идей мировой революции за её пределы.

Удалённость региона от центра, его близость к иностранным соседям, а также относительно небольшое количество рабочих, симпатизирующих революции, — всё это привело к тому, что новоиспечённая советская власть долго не могла установить контроль над восточной окраиной. Хотя официально Гражданская война закончилась в России 25 октября 1922 года, со взятием Владивостока, бои не прекращались здесь ещё несколько лет. К 1925 году край удалось окончательно отстоять, и Дальний Восток всецело перешёл под юрисдикцию центрального большевистского правительства. Новая власть, усвоив уроки истории, с воодушевлением взялась за развитие региона.

В XX веке на востоке страны возводились новые города, строились промышленные предприятия и электростанции, осваивались месторождения полезных ископаемых, развивались рыбная и лесная отрасли. Здесь же воплощались в жизнь такие амбициозные проекты, как Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — самая дорогая стройка за всю историю СССР. С каждым десятилетием Дальний Восток становился всё ближе и доступнее: в 1940-е годы открылось авиасообщение с Москвой.

Российский Дальний Восток — особенный регион. Это богатейшая кладовая природных ресурсов и главный форпост страны на Тихом океане. Здесь сосредоточены почти все запасы олова России, около половины золота и треть лесных массивов. Правительство активно привлекает инвестиции в край: с этой целью по всему Дальнему Востоку создаются ТОР — территории опережающего развития, на которых действуют особые привилегии для предпринимателей. В Хабаровском крае и Приморье, а также на Сахалине, Камчатке и Чукотке функционирует режим свободного порта, который даёт инвесторам льготы и преференции. Стимулируется и научное развитие региона: так, в 2016 году в Амурской области построили первый российский гражданский космодром Восточный. Вместе с тем продолжает поощряться переселение в регион — к счастью, сегодня до него добраться значительно проще, нежели в начале нашей истории.