Нетихий Тихий

Пока переселенцы боролись с тайгой, в столице о Дальнем Востоке вспомнили в связи с обострением международной обстановки. В 1877–1878 годах кульминации достиг Восточный кризис: между Российской и Османской империями вновь вспыхнула война. На этот раз России удалось взять реванш после поражения в Крымской войне, которая завершилась в 1856 году победой османов в коалиции с англичанами, французами и итальянцами. Однако это усугубило напряжённость в отношениях с Великобританией, которая также стремилась расширить своё влияние на востоке. Опасения за целостность дальневосточных владений побудили правительство задуматься об установлении регулярной связи окраины с центром страны. Так в 1878 году на народные пожертвования был создан Добровольный флот.

Изначально планировалось использовать его в случае войны с британцами. Но одного только судоходного предприятия было недостаточно: чтобы окончательно закрепиться на новых территориях, следовало основательно заселить край. Это и стало главной миссией Доброфлота. В 1879 году впервые доставили морем из Одессы на Сахалин каторжан, а через год открыли регулярную линию до Владивостока для переселенцев. Срок в пути сократился с нескольких лет до двух месяцев, что существенно усилило приток населения.

Главным мотивом массовой миграции на восток стало малоземелье и перенаселение западных губерний. Желающих уехать оттуда было настолько много, что в 1881 году правительству пришлось ввести временные ограничения: отныне переселиться могли только те крестьяне, чьё «экономическое положение к тому побуждает». А побуждает оно или нет — решали министры внутренних дел и государственных имуществ. Предпочтение отдавалось малоземельным. Введённые для них правила несколько смягчали условия переселения, поэтому из опасений вызвать ещё больший наплыв их решили не публиковать. Губернаторам разослали секретные циркуляры, не подлежащие огласке.

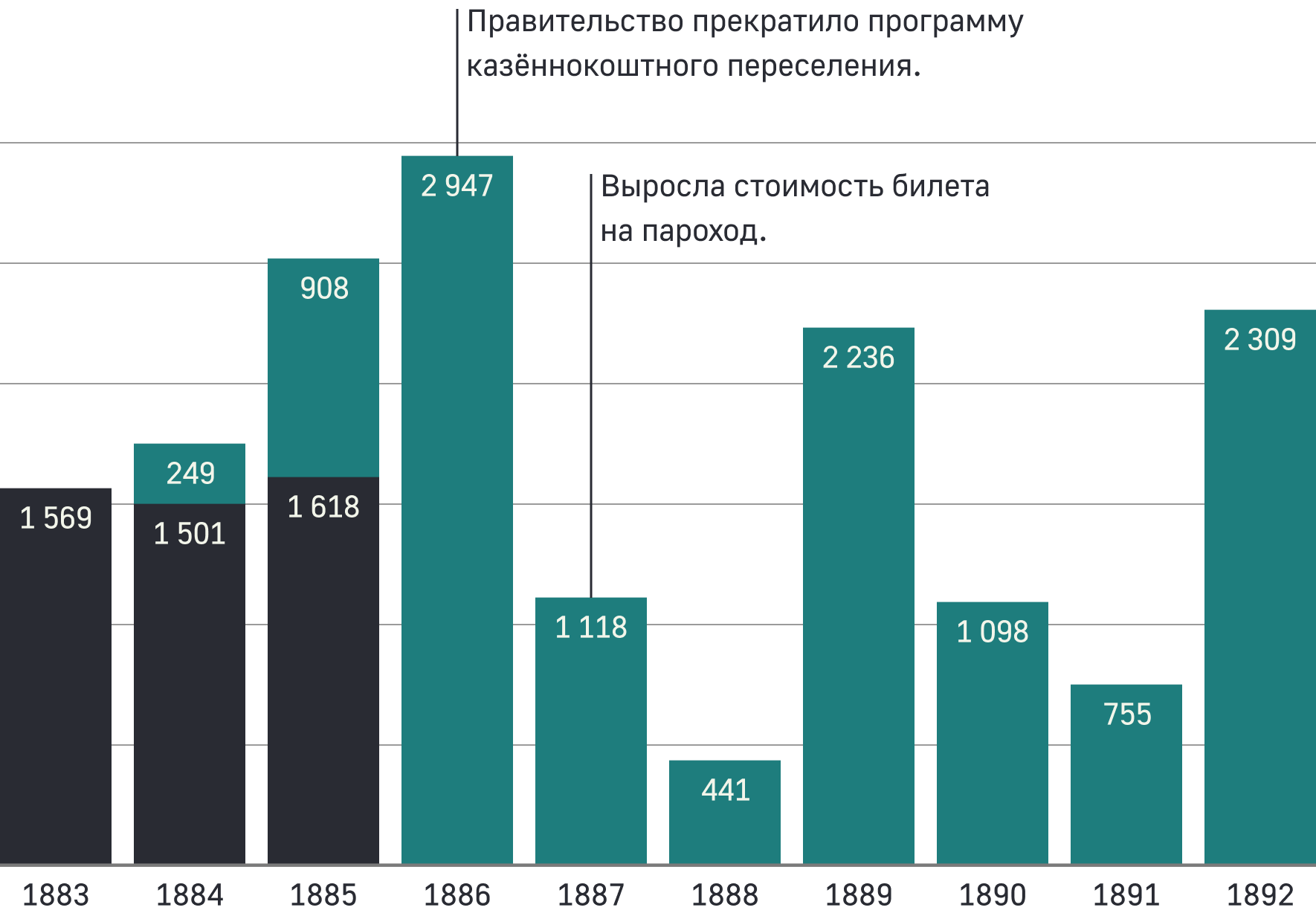

На протяжении всего «морского» периода политика переселения не была планомерной: власти то ограничивали, то расширяли права переселенцев. Так, в 1882 году правительство издаёт указ «О казённокоштном переселении в Южно-Уссурийский край». С этого момента из Одессы во Владивосток ежегодно морем отправлялись 250 крестьянских семей из Европейской России за счёт казны. До пункта отправления переселенцы добирались своими силами, а вот затраты на дальнейший проезд и первоначальное обустройство ложились на плечи государства. В местах водворения новосёлам бесплатно выдавали материалы для постройки дома, инструменты для ведения хозяйства, несколько голов скота и семена.

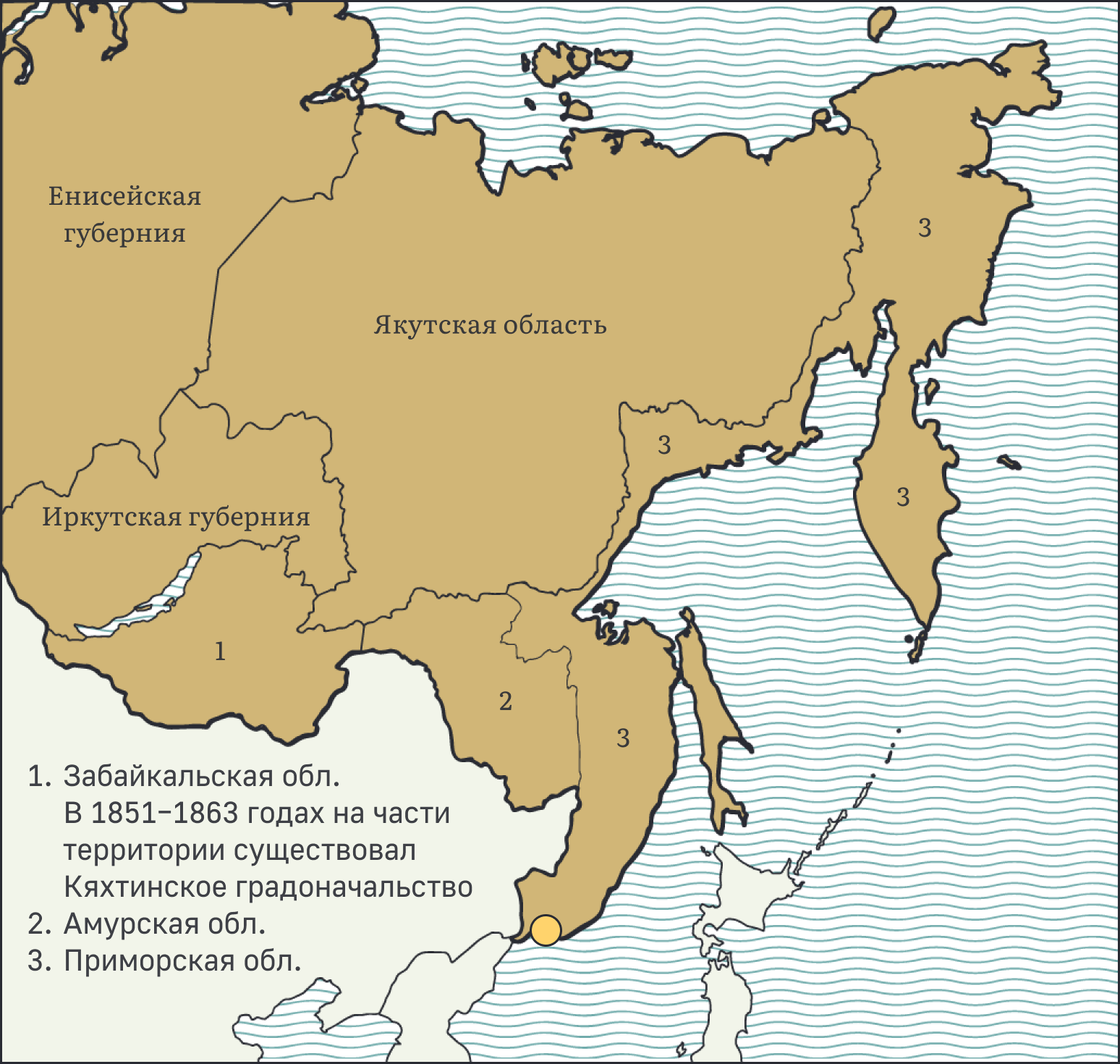

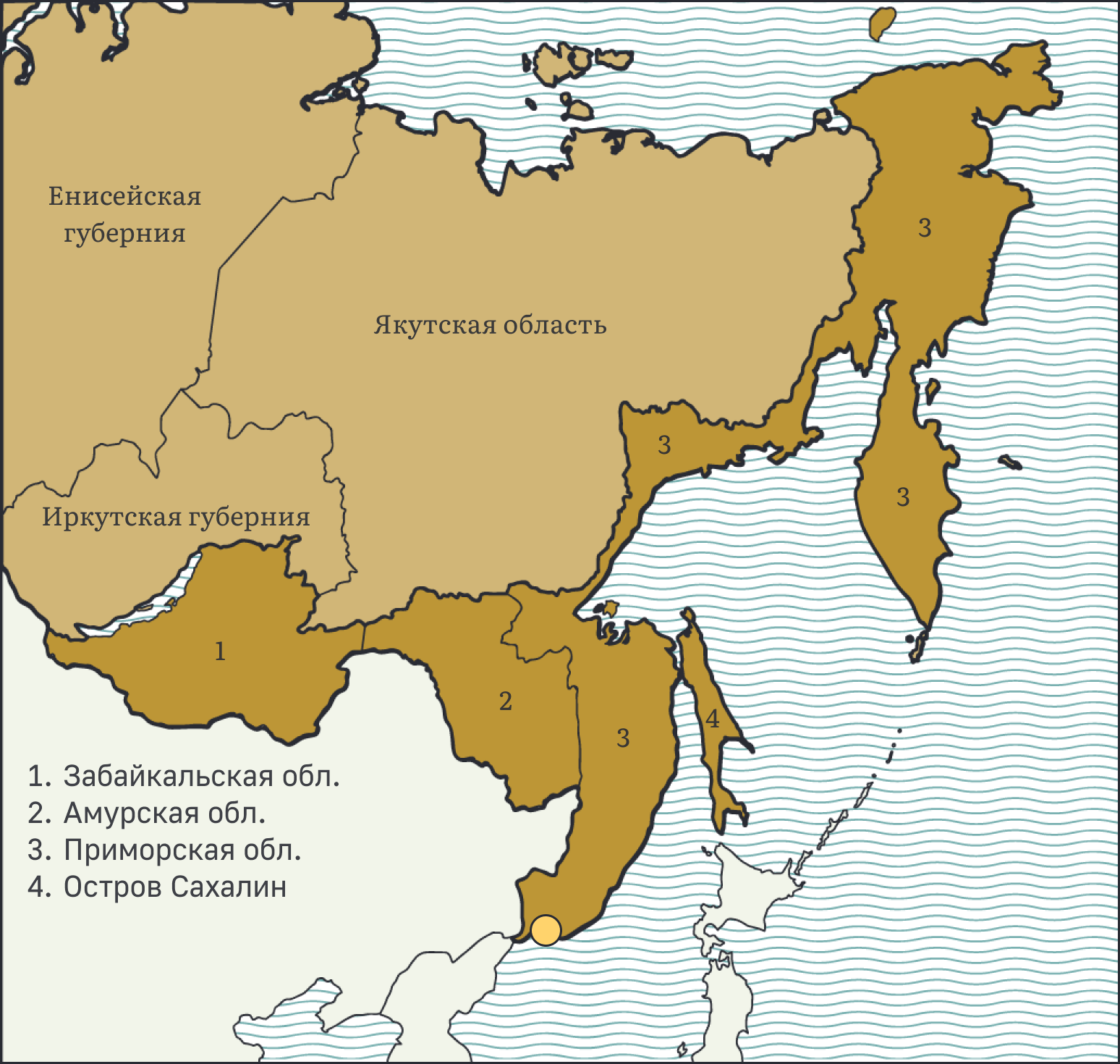

В 1883 году на пароходах «Доброфлота» во Владивосток отправили первую партию казённокоштных крестьян. По прибытии обустроиться на местах помогало специально созданное Южно-Уссурийское переселенческое управление во главе с Фёдором Буссе. Ведомство решало все земельные вопросы, выдавало ссуды и сельхозинвентарь, строило бараки и больницы для приезжих. В скором времени рост населения позволил разделить Восточно-Сибирское генерал-губернаторство на Иркутское и Приамурское, последнее возглавил барон Андрей Корф.

Российской империи после подписания Пекинского договора

Владивостокское военное губернаторство (в 1880 году выделено в отдельный регион)

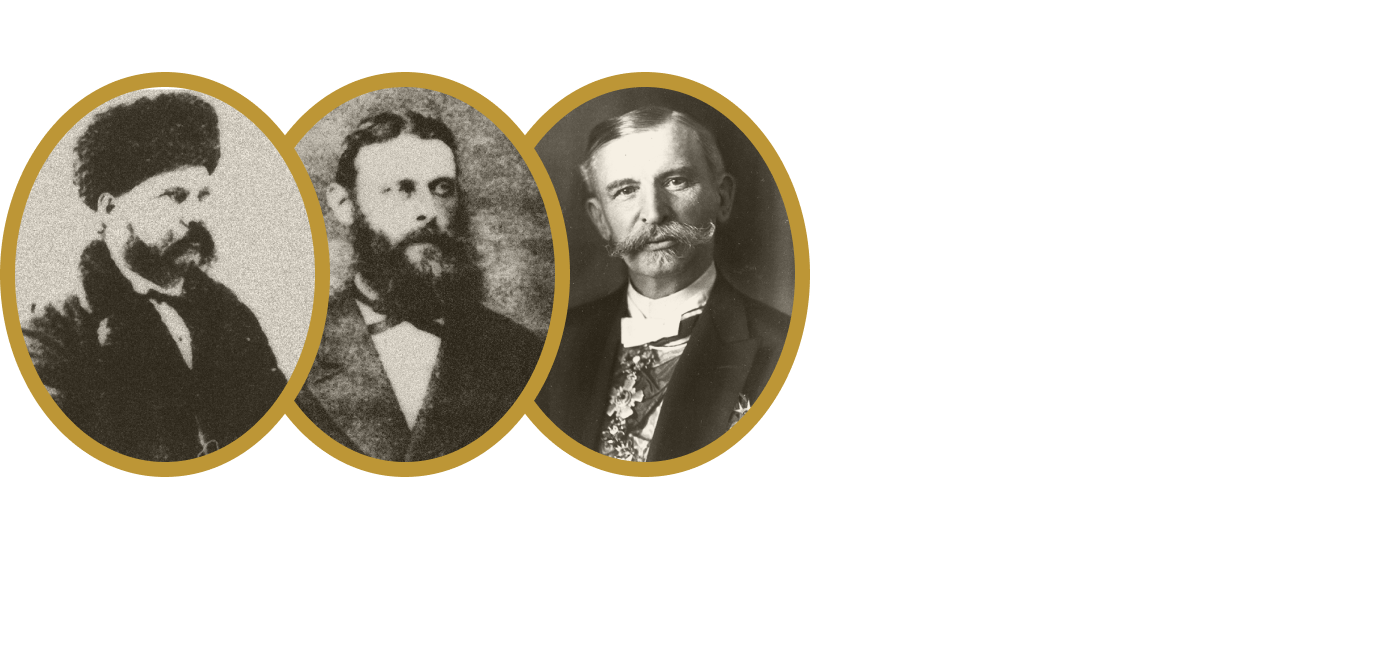

Генерал-губернаторы Восточной Сибири в 1860–1884 годах

Генерал-губернаторы Приамурья в 1884–1902 годах

Владивостокское военное губернаторство (в 1888 году вошло в состав Приморской области)

Генерал-губернаторы Восточной Сибири в 1860–1884 годах

Генерал-губернаторы Приамурья в 1884–1902 годах

Н. Н. Муравьёв-Амурский

М. С. Корсаков

Н. П. Синельников

П. А. Фредерикс

Д. Г. Анучин

А. Н. Корф

С. М. Духовской

Н. И. Гродеков

Генерал-губернаторы Восточной Сибири

в 1860–1884 годах

Генерал-губернаторы Приамурья

в 1884–1902 годах

М. С. Корсаков

Н. П. Синельников

П. А. Фредерикс

Д. Г. Анучин

А. Н. Корф

С. М. Духовской

Н. И. Гродеков

Через два года переселенческая политика вновь обернулась в сторону ограничений. Так как в остальной Сибири переселенцы таких льгот не получали, все стремились именно в Амур, поэтому вскоре казённокоштные перевозки пришлось прекратить. Переезд, как и прежде, стал своекоштным — то есть за кровные самих переселенцев. Для них, однако, сохранялись те же льготы, что и для казённокоштных, но вводился особый залог в 600 рублей — минимальная сумма для полного обустройства до следующего урожая. Из этих денег вычитались расходы на перевозку, а остаток возвращался на руки по прибытии во Владивосток.

Чтобы обойти эти «драконовские» меры, крестьяне шли на уловку: они объединялись с другими дворами, давали взятку волостному старшине и писарю, чтобы получить общее свидетельство, как на одну семью, и отправлялись вместе на Дальний Восток. По прибытии деньги между ними делились по тому же принципу, что и собирались, а «семья» распадалась на прежние части.

Правительство упорно пыталось ограничить поток вольных переселенцев. Но никакие запреты и препятствия не могли остановить движение народа на Дальний Восток. В 1896 году властям пришлось смириться и учредить Переселенческое управление уже на уровне центрального государственного органа.

для переселенцев в 1880–1890-е годы

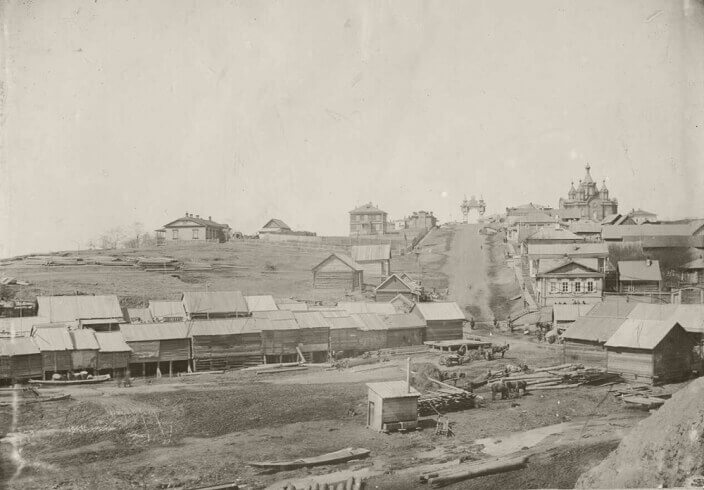

Открытие морского пути до Владивостока ускорило развитие торговли в регионе. Сроки поставок товаров из центральной России кратно сокращались. Город, в котором с самого его основания действовал выгодный для иностранных купцов режим порто-франко, стал главной русской гаванью на берегу Тихого океана.

морская доставка дешевле сухопутной

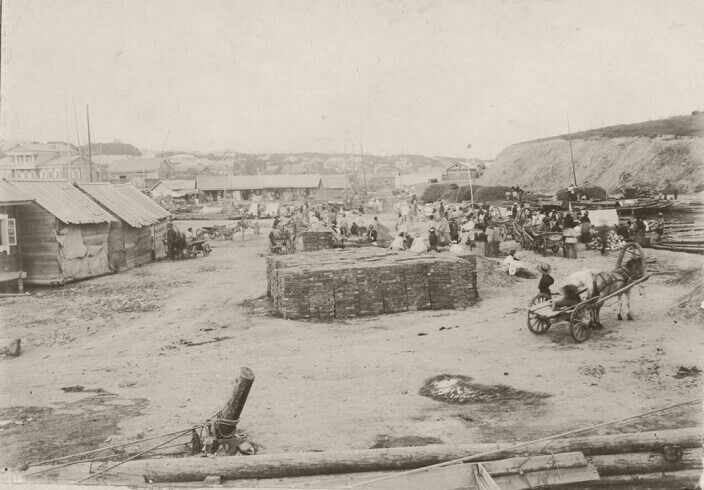

Главным местом скопления городского люда были базары. Как правило, они располагались у пристаней или на площадях. Поначалу на рынках преобладали китайские торговцы. На то было две причины: во-первых, относительная близость к самому региону, а во-вторых, 50-вёрстная полоса беспошлинной торговли на границе с Китаем, установленная ещё в 1862 году. Китайцы привозили на джонках свежую рыбу, муку, чай, фрукты и овощи, а также предметы быта. С открытием морского сообщения с центром страны на дальневосточных базарах всё чаще стали появляться русские купцы.

На первых порах юг Дальнего Востока привлекал начинающих предпринимателей слабой конкуренцией и широкими возможностями для старта. Вне зависимости от происхождения переселенцы могли свободно заниматься торговлей, ремеслом и промышленностью, а при покупке гильдейского свидетельства — даже перейти в купеческое сословие, что, к слову, было вовсе не редкостью.

Со временем города Приамурья и Приморья обросли небольшими торговыми лавками и питейными заведениями — их было проще содержать, нежели крупные универсальные магазины. Нередко они располагались в домах самих купцов на первом этаже. Там можно было найти всё: от съестного до спиртного, от бакалеи до галантереи и не только. В условиях узкого потребительского рынка смешанный ассортимент позволял купцам не разориться и получить наибольшую прибыль.

в 1860–1890-х годах

начале 1880-х годов

Однако русским купцам было по-прежнему тяжело конкурировать с китайцами. Доставка товаров из Москвы добавляла до 25% к их стоимости, а цены в Хабаровске и вовсе могли более чем вдвое превышать одесские, откуда всё и привозилось. В то же время китайским торговцам для получения прибыли хватало наценки всего в 5–10%.

Из-за нехватки складов оптовые закупки наперёд почти не производились, в связи с чем товары нередко пропадали с прилавков. Писатель Михаил Гребенщиков в своих путевых заметках вспоминал, как в 1884 году во Владивостоке задержался фрегат «Минин» — за осень его экипаж выпил всё немецкое пиво в городе. А годом позже, когда во Владивостоке закончилось простое мыло, прачкам пришлось стирать бельё дорогим душистым.

По-настоящему зажиточными купцами становились те, кто умел к этим условиям приспособиться, — кто строил каменные склады и находил более дешёвые пути поставок. Накопленный капитал они вкладывали не только в развитие бизнеса, но и в благотворительность.

И всё же основная масса населения жила за счёт земледелия. В тот период некоторые районы Приамурья опережали по урожайности даже чернозёмные губернии. Во многом этому способствовал небывалый для России уровень механизации сельского хозяйства: передовую технику на Дальний Восток поставляли американские и немецкие фирмы.

Наконец край зажил так, как и положено жить богатому природными ресурсами региону. В 1880-е годы Приамурье охватила золотая лихорадка, в конце 1890-х — рыбная. Местные растили хлеб, охотились на зверя, трудились на лесопилках, добывали уголь, строили заводы и фабрики. В городах и сёлах открывались больницы и начальные школы, появлялись и специализированные учебные заведения.

Так как отечественное производство в регионе только зарождалось, а доставка из центра не была дешёвой, большинство необходимых населению товаров привозилось из-за границы, в особенности из Китая. Доля экспорта из России стремительно падала, остро стоял вопрос развития русско-китайских торговых отношений. В 1891 году император Александр III распорядился начать сооружение Великого Сибирского пути (ныне известного как Транссибирская магистраль) из Челябинска до Владивостока.

вырос внешнеторговый оборот за счёт импорта китайских товаров: в основном хлопка, шерсти, шёлка, чая, кофе и табака.

Начало железнодорожного строительства привело к массовой миграции китайцев в Россию — они приезжали на заработки, что не всегда радовало местных. Китайцы составляли серьёзную конкуренцию русским рабочим: они были пунктуальны и неприхотливы, довольствовались самым скромным жалованием и особо не протестовали. Это вызывало у русских озлобленность, из-за чего между двумя народами нередко происходили стычки. Местные власти, однако, предпочитали в эти распри не вмешиваться.

Но среди китайских переселенцев были не только миролюбивые труженики, но и те, кто желал разжиться чужим добром, — хунхузы. Как правило, это были преступники, бежавшие на российский Дальний Восток от каторги. Иногда к ним примыкали простые китайцы, которым по прибытии в Россию не удалось найти работу, отчего они решили жить за счёт грабежа и разбоя. Справедливости ради, от хунхузов страдали не только русские поселенцы, но и сами китайцы, и коренные народы Приамурья.

Тем временем полным ходом шло строительство Транссиба. В 1897 году был сдан в эксплуатацию участок от Владивостока до Хабаровска — Уссурийская железная дорога. Тогда же началось строительство южной ветки магистрали — Китайско-Восточной железной дороги, которая позднее надолго соединит Россию с её тихоокеанским портом Владивостоком и севером Китая.

- Воронежская

- Киевская

- Минская

- Могилёвская

- Подольская

- Полтавская

- Тамбовская

- Тобольская

- Томская

- Харьковская

- Черниговская

переселенцы добирались до Амурской и Приморской областей

* Представлены данные только

по российским подданным.

переселенцы добирались до Амурской и Приморской областей