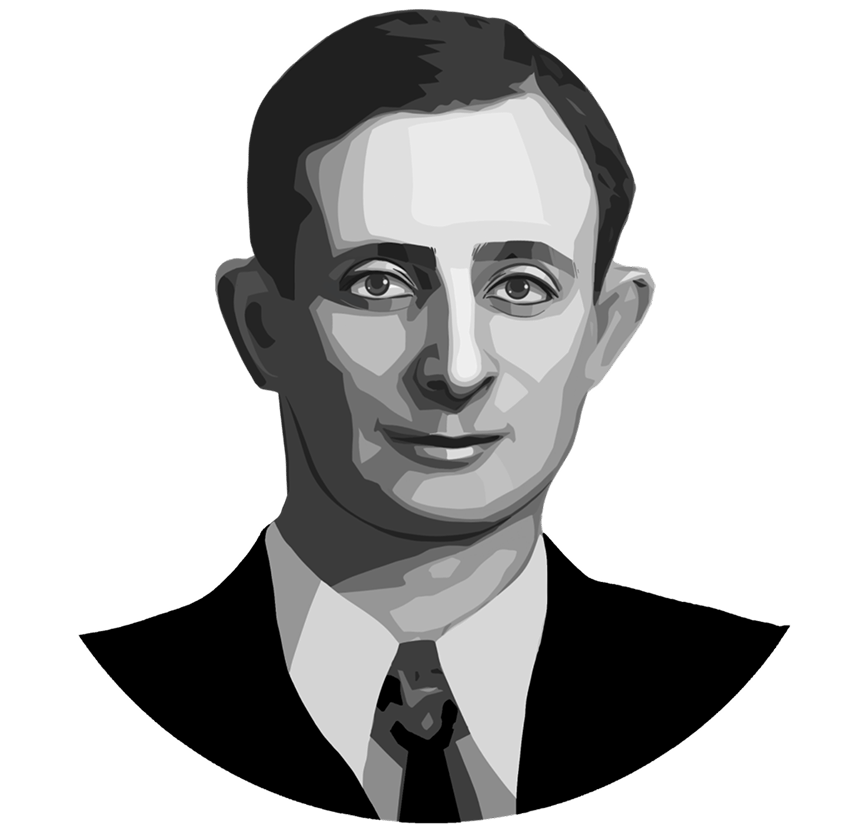

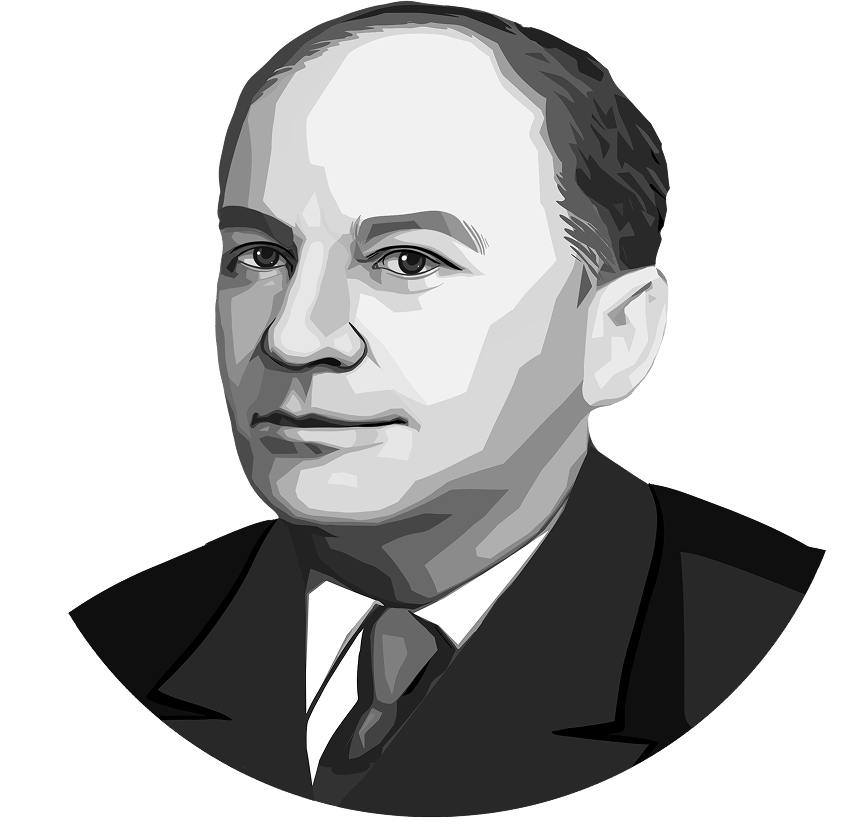

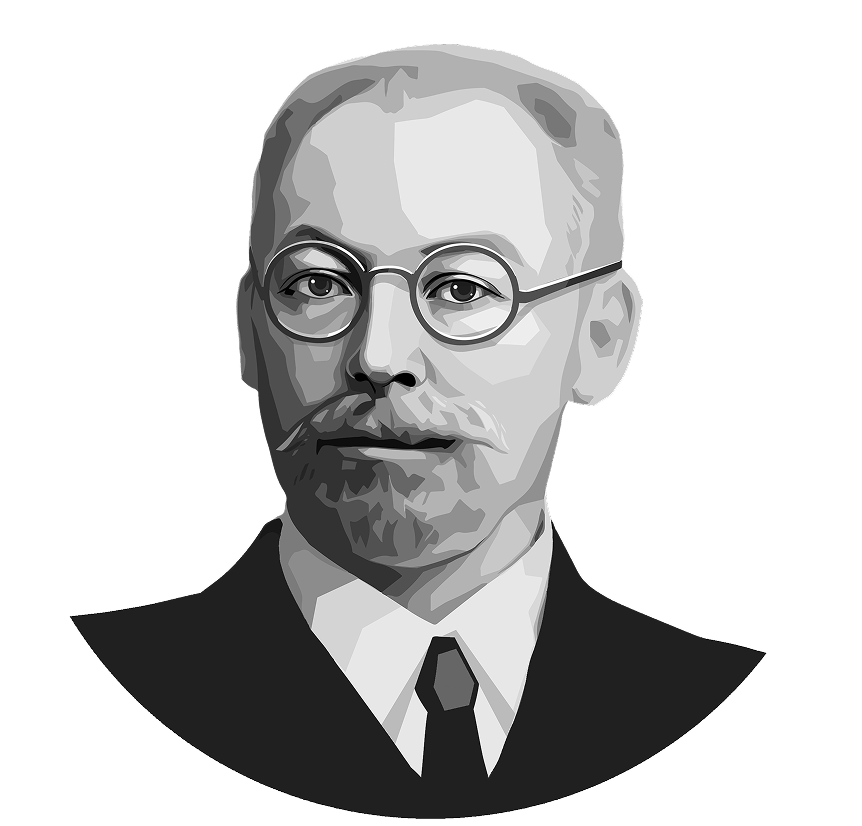

Анатолий Петрович Александров

Осенью 1920 года в опустевшем после ухода белогвардейцев Крыму в плен Красной армии попали тысячи бывших солдат и офицеров белой армии, в том числе один красивый и рослый молодой человек. Участь пленных была незавидна: их допрашивали и расстреливали, но, когда подошла очередь юноши, внезапно сжалившаяся над ним девица в «кожаной тужурке» молча указала на черный выход наружу, которым он и воспользовался. Так спасся от смерти будущий выдающийся советский академик, президент Академии наук СССР, научный руководитель программ по развитию атомной энергетики и атомного флота страны Анатолий Петрович Александров.

Биография Анатолия Петровича Александрова

Кстати, он действительно воевал в белой армии и за героизм был награжден тремя Георгиевскими крестами, но об этих эпизодах своей юности выдающийся и уважаемый властью ученый предпочитал молчать до перестройки. Александров опасался, что его прошлое вызовет нежелательное внимание властей и навредит его близким.

На руке у него были серьезные шрамы, и когда кто-то интересовался их происхождением, он обычно отвечал уклончиво: говорил, что, вероятно, получил их во время обстрела в Мурманске в 1943 году — мол, что-то тяжелое на него упало, но подробностей не помнит.

Лишь на закате жизни он решился раскрыть правду: шрамы остались после сабельных ранений, а в годы Гражданской войны он лично занимался диверсиями — взорвал железнодорожные пути и пустил поезд под откос.

После своего чудесного спасения в Крыму Александров вернулся в Киев, где жили родные, работал учителем физики в школе, устраивал публичные научные лекции, организовывал электротехническое бюро, позволявшее брать заказы на монтаж электропроводки в домах, ремонт лифтов и даже варил с братом мыло, которое продавала их сестра. В общем, занимался всем, что могло хоть как-то прокормить семью. Спасала молодость и крепкое здоровье.

Однажды в Мелитополе стал подрабатывать грузчиком, таскал на себе тяжеленные мешки. Вот как об этом рассказывал Александров: «Жрать нам было нечего, и, значит, мы перешли на подножный корм: ходили на кукурузные поля, драли кукурузу и ее варили. Но нужно было заработать на билеты. И вот тогда мы стали прямо на вокзале мелитопольском грузить всякое барахло. Привозили всякие деятели на возах, на арбах — им нужно было тащить какие-то вещи на поезд. Вот эти самые тюки я и таскал на себе, приблизительно там килограммов по восемьдесят штучка. За это мне обещали поломать кости тамошние грузчики. И действительно, это была с нашей стороны вроде как конкуренция им. Но я тогда взял финку в зубы и в таком виде стал ходить с этими мешками. И, в общем, никаких агрессий мы не испытали».

Начало карьеры в ЛФТИ

Осенью 1930 года Анатолий Петрович переехал в Ленинград, и позднее, уже возглавляя Академию наук СССР, вспоминал: «…в Одессе проходил Всесоюзный съезд физиков. Вся наша группа, работающая в Киевском рентгеновском институте, получила на него приглашение. В Одессе мы подробно рассказали А. Ф. Иоффе о работах, проводимых нами». После съезда Абрам Иоффе пригласил всю киевскую команду работать в Ленинградском физико‑техническом институте (ЛФТИ).

Быт в ЛФТИ был спартанским. «Мы спали в бывшем кабинете великого князя — восемь коек, мыши объедали уши, а есть приходилось всякую дрянь… Но каждый день — масса интересного, мы росли как на дрожжах», — вспоминал Александров. Физтех вознаграждал голод романтикой переднего края науки: именно здесь он экспериментально добил «лавинную» теорию пробоя диэлектриков, ввел электронику в мир полистирола и замешал первую морозостойкую резину для будущей авиатехники.

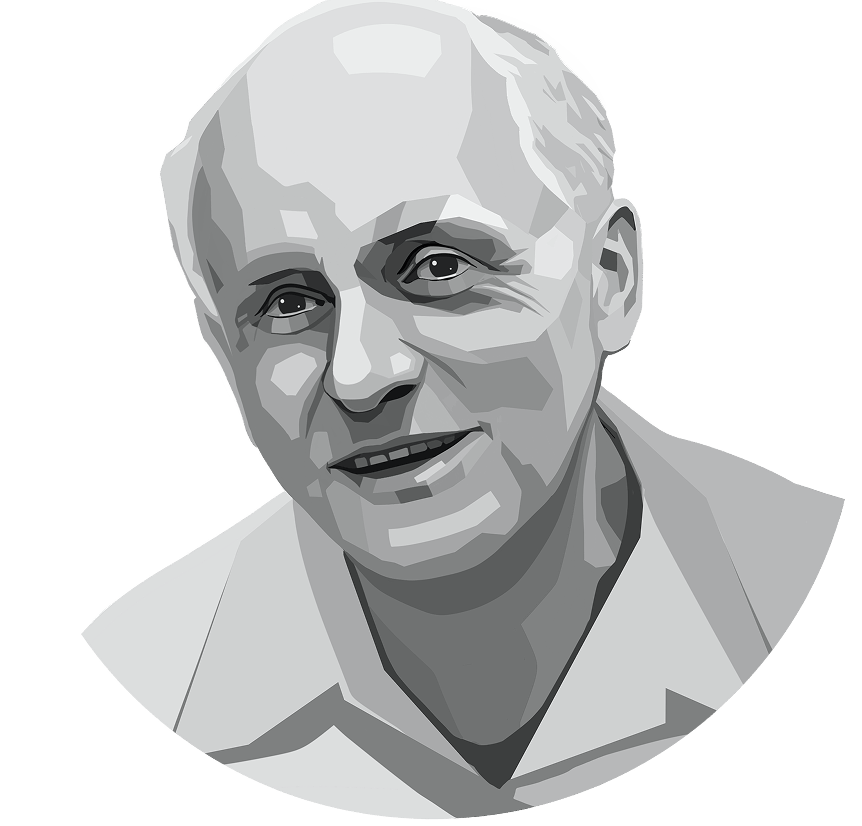

Александров и Курчатов

Спустя долгие годы, присутствуя однажды на солидном собрании советских ученых, именитый академик Анатолий Петрович Александров, по привычке потянувшись за авторучкой, вместо нее извлек из кармана… расческу. В зале раздался хохот: на его идеально гладкой голове причесывать было решительно нечего. Громче всех хохотал Игорь Курчатов, который и подсунул приятелю бесполезный трофей. Позднее Александров вспоминал и другие розыгрыши, уверяя, что именно способность смеяться над собой и над друзьями помогала им переживать сверхнапряжение советского атомного проекта.

За легкомысленной сценкой стояла история большой дружбы. Впервые Александров и Курчатов встретились в Киеве в 1930 году, когда молодой Александров вел школьный кружок электротехников и совмещал преподавание с экспериментами в рентгеновском институте. Курчатов, уже звезда Физтеха, приехал посмотреть на диэлектрические опыты молодых киевлян и сразу «затащил» талантливого самоучку в Ленинградский физико‑технический институт (ЛФТИ) к Абраму Иоффе.

Вскоре грянула Великая Отечественная война (ВОВ), и Александров вместе с Курчатовым занялся в Севастополе проектом по размагничиванию кораблей Черноморского флота. Метод обмоточного размагничивания спас сотню кораблей и тысячи жизней: после обработки ни один снабженный системой корабль не подорвался на немецкой мине.

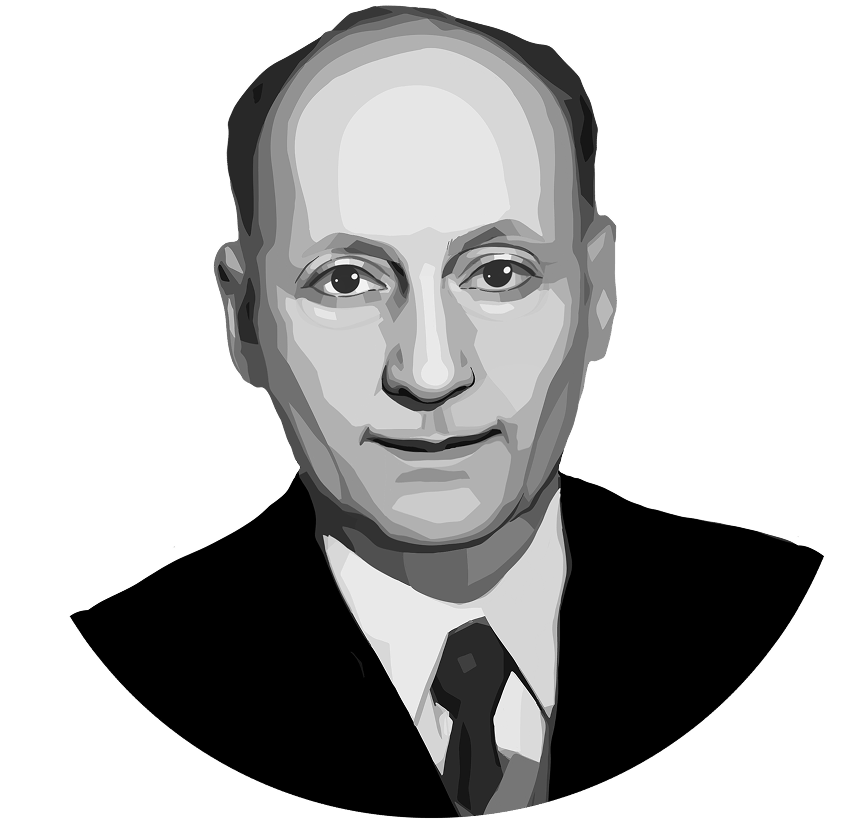

Анатолий Петрович Александров: вклад в ВОВ и послевоенные годы

Когда Государственный комитет обороны перезапустил «урановую проблему», Курчатов вновь позвал товарища — теперь уже не просто физика, а организатора с репутацией «человека, которому все удается». В 1946 году Александров возглавил Институт физических проблем, а с 1955‑го стал заместителем Курчатова в Лаборатории № 2, переименованной в Институт атомной энергии. Там он прославился бесконечными «мозговыми атаками»: слушал всех, а потом тихим голосом подводил итог, после которого споры стихали сами собой. «Он никогда не давил авторитетом», — вспоминали коллеги.

С атомным проектом связана еще одна интересная история. Вскоре после Победы в опалу к всесильному Берии угодил выдающийся физик Петр Капица, которого сняли с поста директора Института физических проблем, а на вакантное кресло выдвинули Анатолия Александрова. Анатолий Петрович решил отвертеться от назначения весьма оригинально. Готовясь к беседе с Берией, Александров купил на вокзале бутылку водки, окропил ею пиджак, прополоскал рот, но ни капли не выпил — надеялся, что это сработает. На встрече с Лаврентием Берией он пожаловался: «Есть у меня тяжкий порок — пристрастие к алкоголю». Берия рассмеялся: «Анатолий Петрович, я знаю, где вы приобрели водку и как именно ею распорядились». Дальше сопротивляться было бессмысленно.

Получив статус одного из научных столпов СССР, Александров настойчиво продвигал идею атомной установки для подводных лодок и гражданских судов. На первой АПЛ К‑3 «Ленинский комсомол» пар впервые получили «без угля и мазута», а когда директор завода вручил ученому красный флаг, снятый перед подъемом Андреевского стяга, тот поцеловал серп и молот и растроганно сказал: «Это для меня самый дорогой подарок. Когда буду умирать, накажу семье, чтобы этот флаг положили мне в гроб».

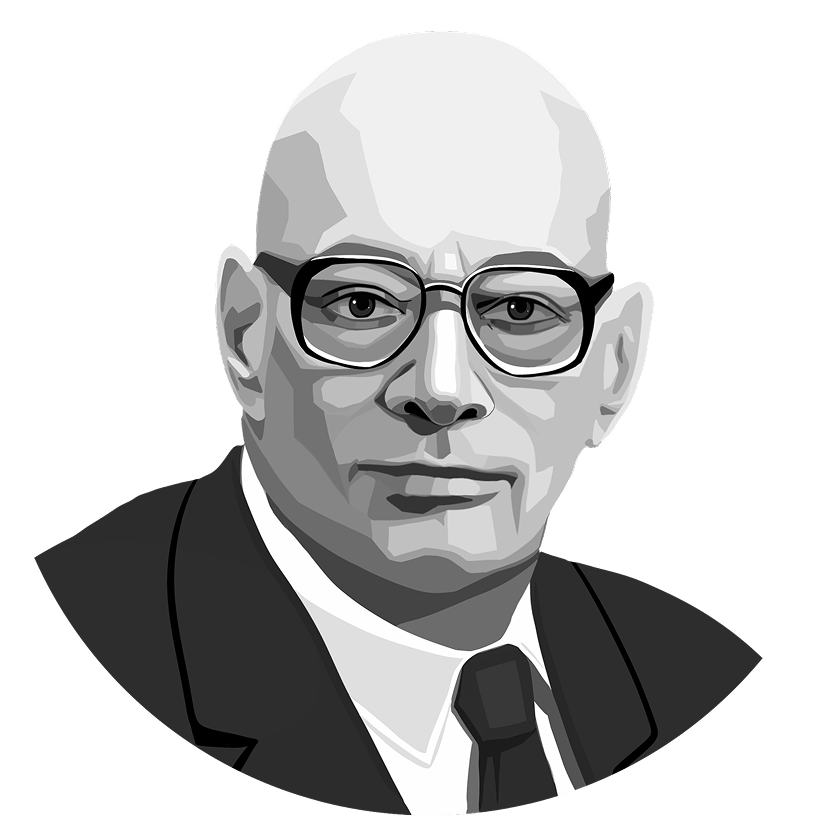

Индийской академии наук Рао, 1985 г.

© Владимир Мусаэльян / ТАСС

«Атом должен

быть рабочим, а не солдатом»

В мирной энергетике Александров был не менее решителен. Он курировал пуск первой в мире АЭС в Обнинске, продвигал водо‑водяные энергетические реакторы (ВВЭР) и канальные реакторы большой мощности (РБМК), мечтал довести парк станций до 400 гигаватт, чтобы «не сжигать живую нефть в топках». Коллеги отмечали удивительный «радар» академика: «Он точно определял момент, когда фундаментальный результат пора превращать в железо, а новую машину — снова в науку».

При всем этом Александров оставался человеком с безупречным юмором и цеховым товариществом. Сотрудники Института атомной энергии называли его «Анатолиус». Если Курчатов гладил бороду по шерсти, значит, решение одобрено, если дергал вниз — «все плохо». За такими знаками Александров следил внимательнее, чем за приказами.

После смерти Курчатова в 1960 году Александров возглавил Институт атомной энергии, который сотрудники с теплотой называли «Курчатником», а в 1975-м стал президентом Академии наук СССР. На вопрос о цели он любил повторять слова друга: «Атом должен быть рабочим, а не солдатом». И добавлял: «Ученый отвечает не только за открытие, но и за то, чтобы оно служило людям, а не пугало их».

Самой тяжелой страницей его биографии стала чернобыльская катастрофа. «Когда катастрофа произошла, и я узнал, что там натворили, чуть на тот свет не отправился… Но покривил бы душой, если бы сказал, что атомную энергетику надо остановить: отказ был бы губителен для человечества», — писал он позднее, подчеркивая, что технические изъяны реактора были усугублены грубым нарушением регламента.

«При низком уровне техники и надзора могут быть большие катастрофы, если мы не примем мер», — предупреждал академик за год до Чернобыля на закрытом совещании. Пророчество сбылось, но и урок он оставил ясный: атом требует не только знаний, но и культуры безопасности.

Наследие Анатолия Александрова

От государства Александров получил почти все, что можно: три Золотые Звезды Героя Соцтруда, девять орденов Ленина, Ленинскую и Государственные премии. Но сам он ценил другое: «Дайте мне команду людей, которая горит работой, — и мы свернем горы. Награды — это потом». Его команду сегодня составляют целые поколения реакторостроителей, корабелов, материаловедов, ученых и инженеров.

Поэтому сегодня, когда российский атомный ледокольный флот ведет караваны по Северному морскому пути, а реакторы нового поколения берут тепло для городов и толчок для науки о термоядерном синтезе, имя Александрова звучит не только в торжественных речах, но и в цехах, лабораториях, на вахтах. Его главная шутка оказалась серьезнее розыгрыша с расческой: он действительно заставил атом «работать, а не воевать» — и этот юмор истории дорогого стоит.

«Я горжусь всем, что мы сделали для суши, моря и космоса», — сказал он незадолго до кончины.