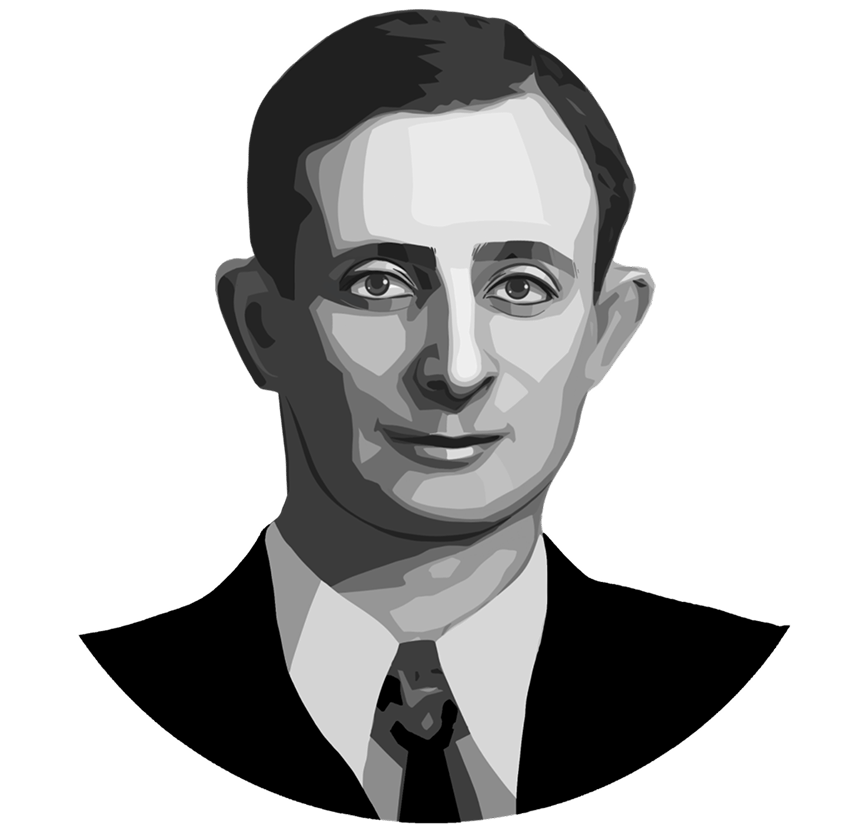

Андрей Анатольевич Бочвар

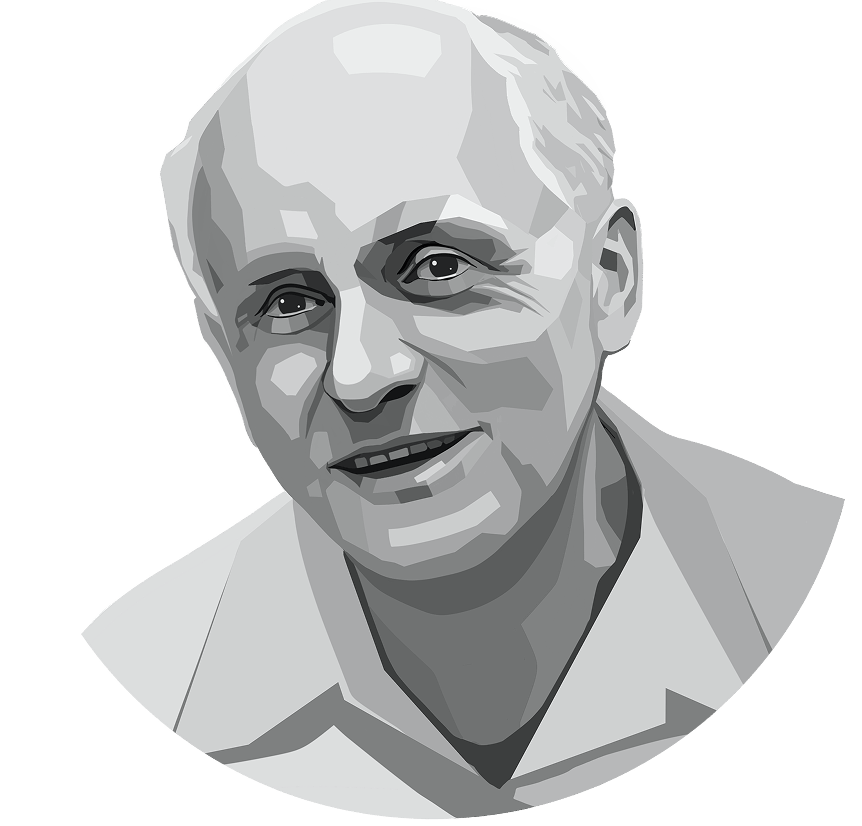

Однажды поздно вечером академик Андрей Бочвар, только что вернувшийся спецвагоном вместе со Славским и Харитоном с одной из всесоюзных конференций, без всякого официоза заглянул в аспирантскую ВНИИНМ. В руках — цельный батон вареной колбасы. Он нарезал его сам, по‑домашнему угощая молодых сотрудников, а затем до рассвета играл с ними в домино, проигрывая, но каждый раз весело требуя: «Давайте еще!»

Наутро он же жестко напутствовал инженера в командировку: «Должен знать все, даже то, что под лестницей лежит». Это был знаменитый стиль Бочвара — душа компании на отдыхе и въедливый, строгий руководитель на работе.

Суровость сочеталась с редкой чуткостью. Был случай, когда ученого попросили спасти жену сотрудника от ошибочного обвинения за «спекуляцию» импортными вещами. Бочвар надел Звезду Героя и поехал к генеральному прокурору — вопрос был снят. При этом он не прощал безответственности: один просчет — и доверие терялось навсегда.

Его собственный жизненный принцип он сформулировал лаконично: «Нормальный человек должен вовремя работать и вовремя восстанавливаться. Тогда он действительно хороший работник — восстановленный».

Молодой ученый — автор «сердца» Т-34

Андрей Бочвар родился 8 августа 1902 года в семье основателя Московской школы металловедения, профессора Анатолия Бочвара, который организовал первые в Москве металлургическую и металлографическую лаборатории. Окончив химический факультет МВТУ в 1923 году, Андрей Анатольевич остался преподавать. Уже в 1931‑м 29‑летний ученый возглавил кафедру металловедения в МИЦМиЗ, а в 1935‑м защитил первую в СССР докторскую диссертацию в этой научной области.

За годы учебы и ранней преподавательской работы Бочвар вывел правило оценки температуры рекристаллизации, а вместе с Александром Спасским предложил кристаллизацию под давлением, позволившую в разгар войны лить легкие корпуса танковых и авиамоторов — за технологию он получил орден Трудового Красного Знамени и свою первую Сталинскую премию.

Знаменитый танк Т‑34 является одним из символов Победы СССР во Второй мировой войне благодаря надежности, простоте производства, маневренности и мощному вооружению. Сердце танка — дизельный двигатель В‑2 — требовал легких и одновременно прочных литых деталей, и именно здесь проявился талант молодого ученого Андрея Бочвара, создавшего в 1942 году сплав цинковистого силумина: новый материал облегчил мотор, упростил крупносерийное литье и позволил резко ускорить выпуск легендарных «тридцатьчетверок».

В 1945‑м, за несколько недель до Победы, он вместе со своей ученицей Зинаидой Свидерской опубликовал заметку о «сверхпластичности» эвтектических сплавов — термин, который с тех пор стал общемировым. Позже из листа его сплава в одном‑единственном технологическом цикле выдували полусферы и корпусные детали сложнейшей формы — метод, положивший начало сверхпластической формовке, сегодня применяют к титановым и даже керамическим системам. Метод используют, чтобы за одну операцию делать детали очень сложной формы, что позволяет резко уменьшить число сварных швов, заклепочных и болтовых соединений, снизить стоимость и массу конструкции. Практические возможности использования этого явления не исчерпаны до наших дней, а статья Бочвара в журнале «Доклады АН СССР» за 1945 год, особенно после выхода в США в 1962 году обзора советской периодики по сверхпластичности, стала одной из наиболее цитируемых в мировых металловедческих работах.

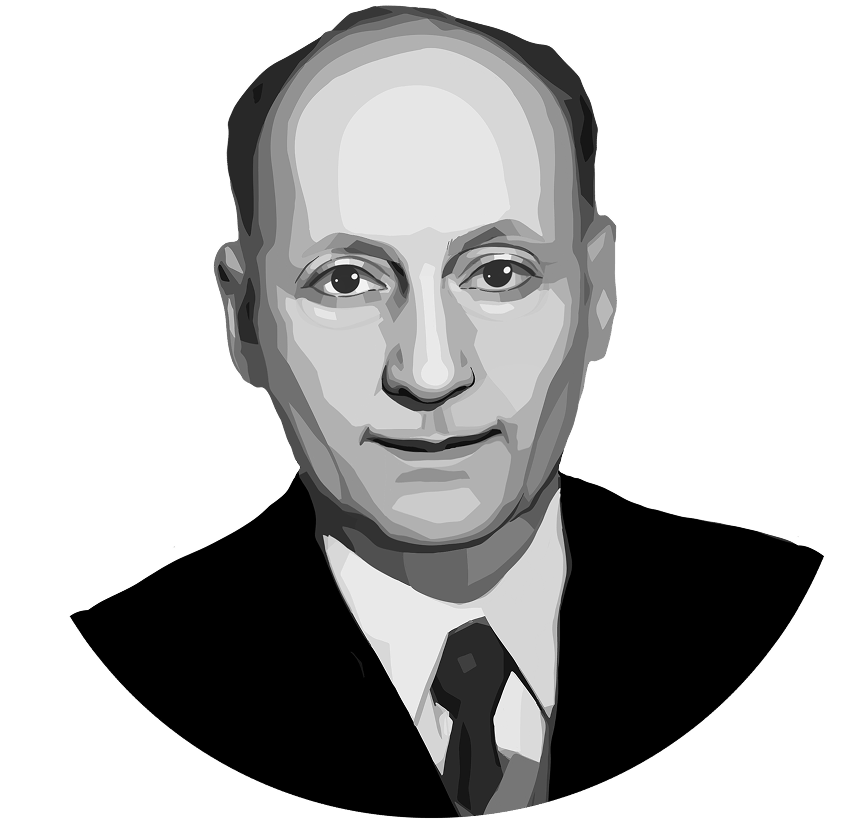

Послевоенный прорыв

Но главная страница его научной жизни открылась после войны. В 1946 году Игорь Курчатов, руководитель советского атомного проекта, пригласил «лучшего металловеда страны» возглавить материаловедение ядерных материалов. Бочвар возглавил металлургию плутония в Институте специальных материалов НКВД (НИИ‑9, позднейший ВНИИНМ — прим. ред.). Уже в 1947‑м в НИИ‑9 впервые в СССР получили микрограммовые количества чистого плутония, а к 1948 году под руководством академика на комбинате № 817 был налажен выпуск оружейного сплава, из которого отлили сердцевину первой советской атомной бомбы. Испытание РДС‑1 принесло Бочвару первую Звезду Героя Социалистического Труда, вторую он получил за термоядерное изделие 1953 года.

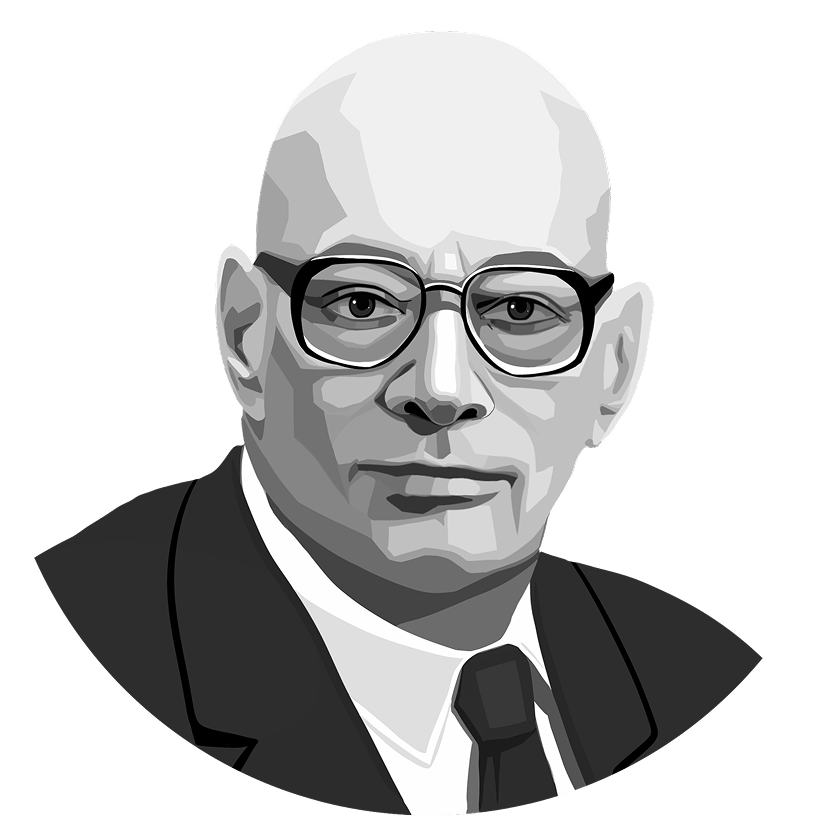

Директор ВНИИНМ

Через несколько лет Бочвар стал директором ВНИИНМ и оставался им 32 года. Под его научным надзором институт разработал: уран‑алюминиевые твэлы для графитовых реакторов, первые циркониевые оболочки для ВВЭР‑440, диоксид‑урановое топливо для быстрых реакторов, активные зоны ледокола «Ленин» и подлодки К‑3 «Ленинский комсомол», а также технологию сверхпроводящих проводов.

Первый замгендиректора ВНИИНМ Владислав Орлов вспоминал: «Однажды Бочвар меня вызвал: „Вы почему диссертацию не пишете?“ Я отвечаю, мол, не успеваю, постоянно в командировках. Он: „Три месяца никуда не ездить, и работу мне на стол!“».

Рядом с научной школой Бочвар строил и школу человеческую. К примеру, приходил в библиотеку, вел учет посетителей и на полях каталожных карточек писал: «Ознакомить такого‑то с данным материалом», после чего бухгалтерия обзванивала сотрудников. Бочвар требовал, чтобы ученый знал минимум два языка. Под его руководством выросла школа радиационного материаловедения, десятки докторов и будущих директоров крупнейших заводов.

Вклад Андрея Бочвара в атомную отрасль

Шесть орденов Ленина, четыре Сталинские и Ленинская премии, два звания Героя Соцтруда — блистающий список наград лишь пунктирно передает место Бочвара в советской науке. Его именем назван ВНИИНМ «Росатома», улица в Москве, океанский теплоход и алтайская вершина. А формулы и технологические схемы, оформленные еще голубыми чернилами на ватмане 1950‑х, до сих пор хранятся в действующих регламентах атомной отрасли.

Сегодня сверхпластическая формовка штампует титановые панели авиалайнеров, циркониевые твэлы «бочваровской линии» работают в десятках реакторов, а силумин его рецептуры по‑прежнему льется в моторы танков‑памятников по всему миру. Так велик оказался вклад ученого, который не терпел ответа «не знаю» и которому, по словам современников, «было ясно до мелочей», почему важнейшие открытия начинаются с того, что лежит… под лестницей.