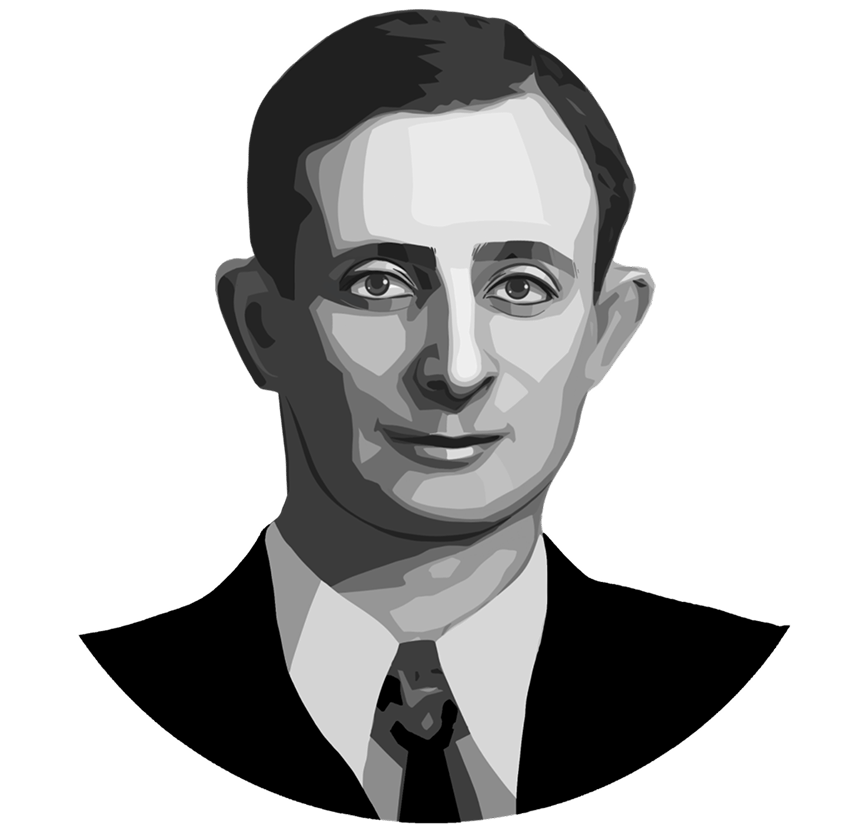

Авраамий Павлович Завенягин

Зимой 1936 года Авраамию Завенягину, тогда первому заместителю наркома тяжелой промышленности, принесли на подпись папку по «делу академика Ивана Михайловича Губкина». На первой странице уже стояли автографы большинства его коллег — требовалось признать легендарного геолога «вредителем» и направить материалы в НКВД.

Завенягин, внимательно перечитав доносы, отложил перо и снял трубку прямого кремлевского телефона: «Товарищ Сталин, академик честен и нужен стране. Я не подпишу».

Вождь, по воспоминаниям очевидцев, ответил коротко: «Думайте о последствиях» — и повесил трубку.

Поплатился Завенягин мгновенно: его сняли со всех должностей и фактически посадили под домашний арест, а семья каждую ночь вздрагивала от шума подъезжающих машин. Но пресловутый лист он так и не завизировал.

Через несколько месяцев Молотов, изучив дело, наложил резолюцию: «Мы решили вас не добивать» — и направил «упрямца» в Норильск строить горно-металлургический комбинат.

Эта история стала первой громкой победой будущего куратора атомного проекта: вместо того чтобы спасать собственную карьеру, Завенягин защитил учителя и одновременно доказал, что для него ценность специалиста выше страха перед системой.

Молодость Авраамия Завенягина

Родился Авраамий Павлович 14 апреля 1901 года на станции Узловая Тульской губернии. Отец‑паровозник выбрал сыну православное имя, листая отрывной календарь Сытина. Дома мальчика звали «Авраня».

Девятилетним будущий академик ходил босиком за семейным самоваром, а в 1912-м отправился учиться в Скопинское реальное училище, где однажды променял алгебру на ловлю чижей и получил целый букет двоек. Отец приехал из Узловой и сказал лишь фразу: «Нехорошо, Авраня, так относиться к учебе — я доверяю твоему благоразумию».

Стыд перед безмолвным упреком оказался сильнее любых наказаний, и подросток быстро вернул себе репутацию лучшего ученика.

Гражданская война научила его командовать людьми: в 16 лет он вступил в РКП(б) и возглавлял ревкомы на Украине, мобилизуя добровольцев против Деникина.

Добравшись до Москвы, Завенягин в 1923 году поступил в Московскую горную академию и уже через три года руководил ее хозяйством — находил деньги на станки и реактивы, выбивал стипендии.

Там судьба свела его с Иваном Губкиным, ставшим не только наставником, но и его нравственным ориентиром.

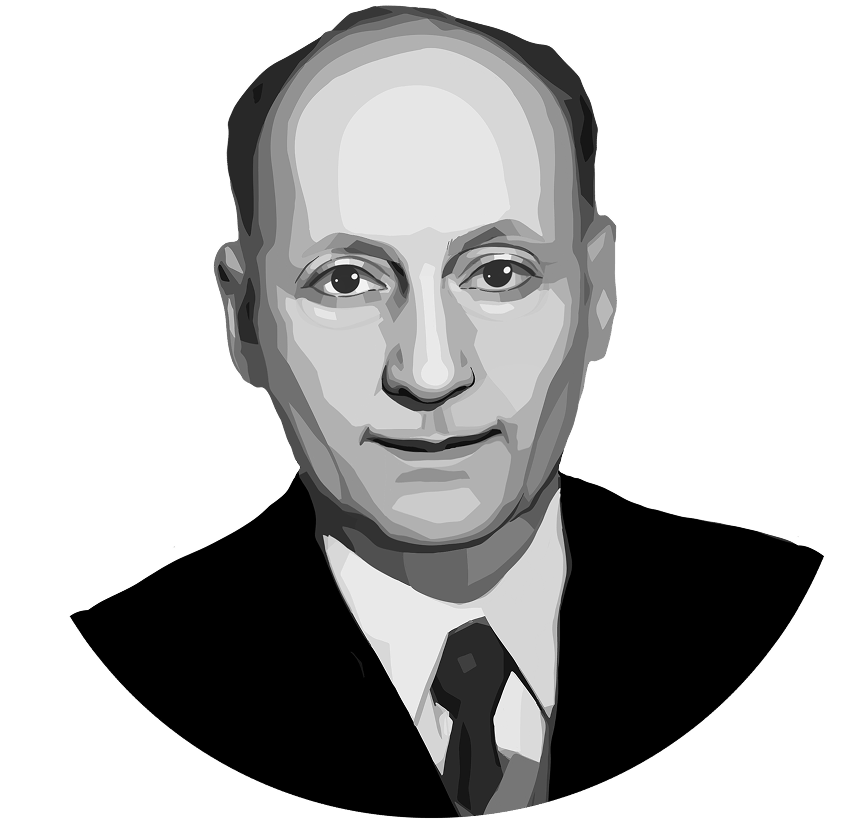

Завенягин на Урале и в Сибири

К 30 годам Авраамий Павлович был назначен первым ректором нового Московского института стали и сплавов, в 32 — директором «Магнитки». На Урале он столкнулся с лагерной реальностью: десятки тысяч заключенных жили на пайке, не выдерживая сурового климата. Директор-металлург ввел теплую спецодежду, улучшил питание и настоял на строительстве школ и детсадов. «Иначе не будет ни плавок, ни стали», — говорил он подчиненным НКВД.

После отказа очернить Губкина жесткая «ссылка» в Норильск обернулась парадоксом: именно здесь упростились «законы Завенягина» — предельная работа при невозможных условиях, поиск нестандартных решений, ставка на молодежь.

Когда он прибыл в заполярную тундру, заключенных-строителей было 8 тысяч, через год — 19 тысяч. Но люди работали не из-под палки: пайки давали честно, бараки утепляли, а первые жилые дома для свободных и заключенных строились параллельно.

Историк-узник Лев Гумилев вспоминал, что в норильских штольнях «рабочий день проходил безболезненно» — редкое свидетельство о северном лагере.

Завенягин в годы войны

Война вернула Завенягина в Москву заместителем наркома внутренних дел. Именно через промышленную вертикаль НКВД весной 1943-го Сталин и Берия запускают урановый спецпроект.

Авраамий Павлович получает самый «земной» участок: разведку руды, добычу, металлургию, кадры и строительство. К декабрю 1944-го он возглавляет Специальное металлургическое управление: табошарские рудники, НИИ-9 в Москве, лаборатории «А», «Б», «В» и «Г» — зародыши отрасли.

Итоговые цифры впечатляют: к августу 1945 года разведанные запасы урана в СССР составили 300 тонн, а в экспедициях работали 320 геологических партий.

Не менее важной стала операция в советской зоне Германии. Отряд Завенягина вывез около 100 тонн оксидов урана и более 70 специалистов‑металлургов и химиков. Курчатов отмечал, что трофейный металл сэкономил год на пуске первого промышленного реактора.

Сам реактор Ф-1 потребовал перехода к чистому металлическому урану. Завод № 12 в Ногинске перепрофилировали распоряжением правительства «без чертежей, по эскизам на месте, под личную ответственность т. Завенягина». К декабрю 1945-го предприятие отлило первые 137 килограммов металла.

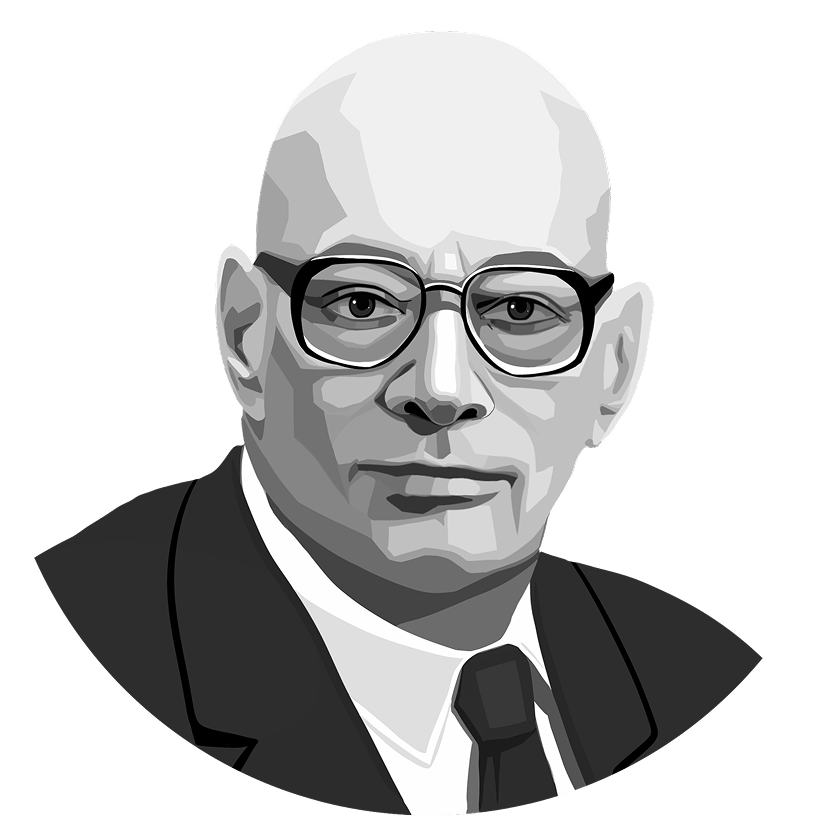

Послевоенные годы: Завенягин в ключевых достижениях атомной отрасли

Работая заместителем начальника Первого главного управления, Завенягин проявил себя не кабинетным администратором, а офицером «полевого штаба». В июне–июле 1948-го он вместе с Курчатовым несколько суток устранял последствия двух аварий на реакторе А-1: заходил в центральный зал в генеральском мундире и получил такую дозу, что позже врачам оставалось лишь качать головой.

Август 1949 года — кульминация: на площадке КБ-11 отлили полусферы изделия РДС-1. Завенягин сопровождает «груз № 1» на Семипалатинский полигон и лично руководит финальной сборкой. За три часа до взрыва лифт на башне отказал, и группа спускалась по узкой лестнице — замыкал шествие начальник операции. Утром 29 августа прогремел первый советский атомный взрыв. Первую Звезду Героя Социалистического Труда ему вручили закрытым указом через два месяца.

атомной электростанции

© Олег Кузьмин / ТАСС

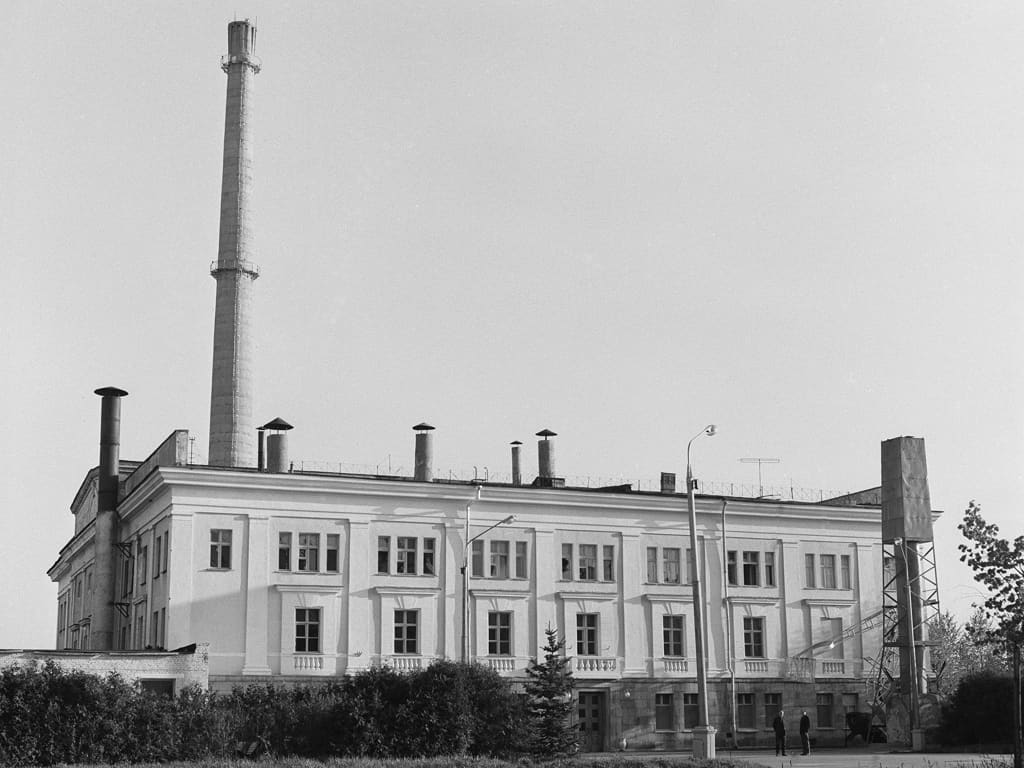

Работая уже министром среднего машиностроения, он курировал проект первой в мире АЭС (Обнинск, 1954 год — прим. ред.) и дал отмашку строительству атомного ледокола. Вторая «Золотая Звезда» за водородную РДС-6с появилась на кителе 4 января 1954-го.

в музее Ядерного центра ВНИИЭФ

© Николай Мошков / ИТАР-ТАСС

электростанции

© Олег Кузьмин / ТАСС

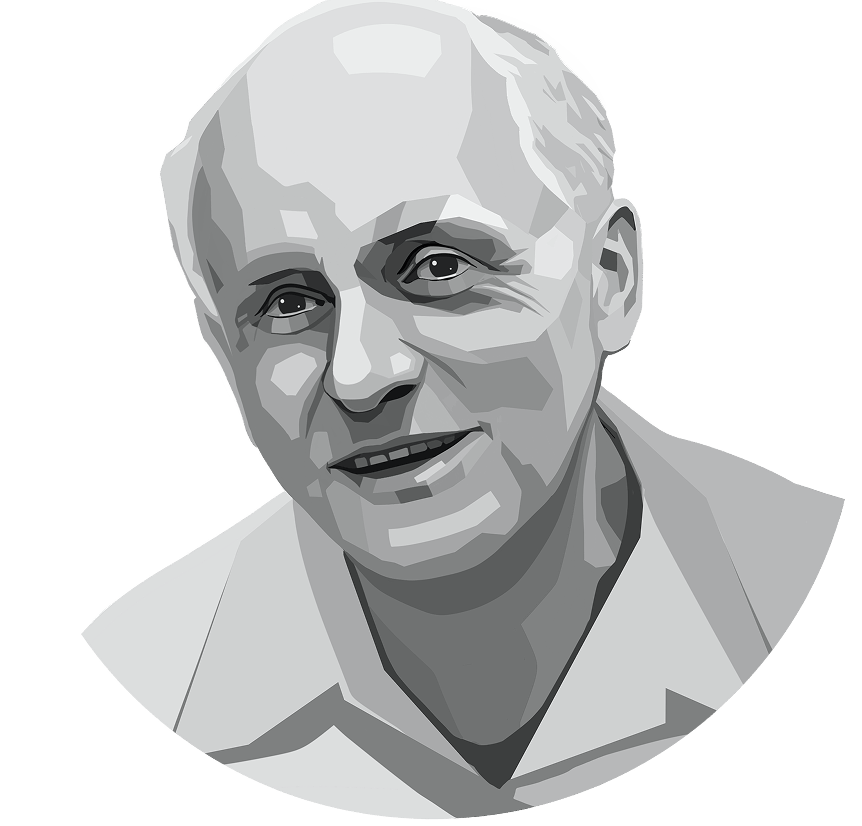

Воспоминания коллег: Завенягин — начальник, садовник, фотограф

«Завенягин был жесткий, решительный, чрезвычайно инициативный начальник, он очень прислушивался к мнению ученых, понимая их роль в предприятии, старался и сам в чем‑то разбираться, даже предлагал иногда технические решения, обычно вполне разумные. Несомненно, он был человек большого ума — и вполне сталинистских убеждений.

У него были большие черные грустные азиатские глаза… После Норильска он всегда мерз и даже в теплом помещении сидел, накинув на плечи шубу. В его отношении к некоторым людям (потом — ко мне) появлялась неожиданная в человеке с такой биографией мягкость. Завенягин имел чин генерал-лейтенанта ГБ, за глаза его звали „Генлен“ или „Аврамий“», — напишет в воспоминаниях академик Андрей Сахаров.

Столь же часто цитируют и самого героя: «Неважно, когда упадешь, важно двигаться в нужном направлении и добросовестно делать свое дело». Эти слова — ключ к его «человеческому измерению».

Завенягин был фотографом-любителем и садовником в душе. Лишь в 1955-м он построил на собственные деньги скромную дачу и завел тетрадь «Сад. Деревья. Наблюдения. Заметки»: «Тайна жизни и рождение яблока всегда привлекали меня… почти никогда не удавалось этим заняться».

Смерть Завенягина и память о нем

31 декабря 1956 года, после жесткого спора с Никитой Хрущевым об очередном сокращении науки, сердце 55-летнего министра остановилось. Официально — инфаркт. Близкие считали, что его здоровье подорвали аварии, радиация и бессонные стройки. Урну с прахом замуровали в Кремлевской стене.

Память о нем живет не в бронзе, а в профессиональном фольклоре, хотя его бюсты стоят и в Узловой, и в Сарове. Инженеры до сих пор употребляют выражение «завенягинский объем» — сверхплановое задание, которое обязательно будет выполнено. Ветераны Норильска повторяют: «При нем экологической катастрофы быть не могло».

А историки атомной отрасли, споря о цене победы, сходятся в одном: без Завенягина не было бы ни урановых шахт, ни плутония, ни самой культуры инженерной ответственности, которая позволила сделать бомбу и — парадоксальным образом — сохранить мир.

Его жизнь подтверждает: даже внутри самой жесткой системы остается выбор — защитить учителя, накормить заключенного, поднять трубку и сказать правду. Авраамий Павлович сделал этот выбор однажды и остался верен ему до последнего дня.