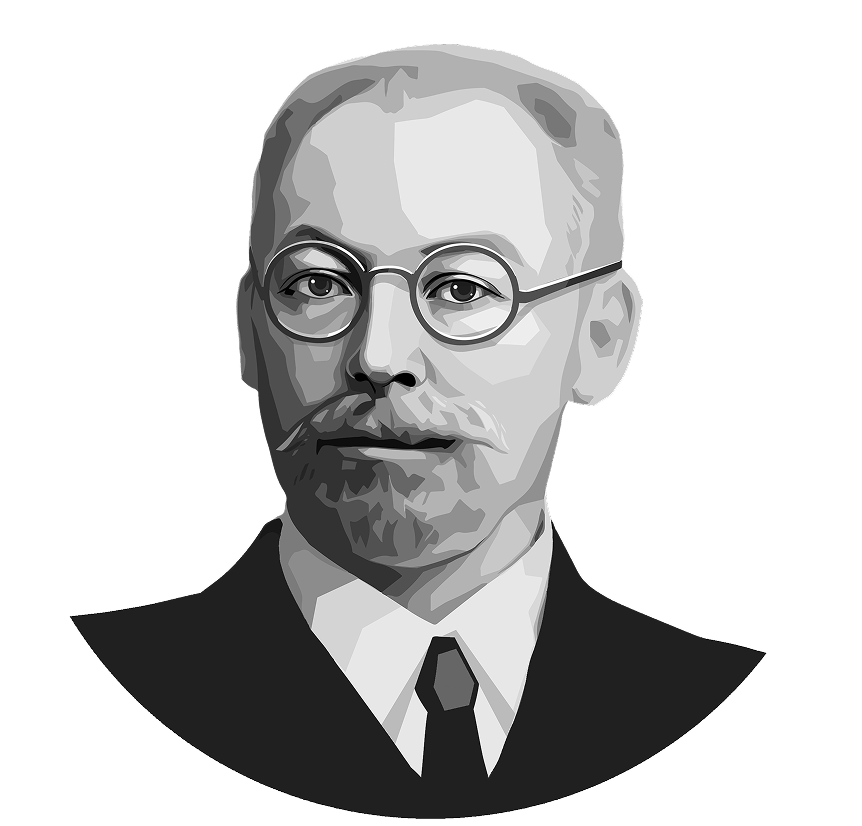

Борис Львович Ванников

Бориса Ванникова привезли в кабинет Сталина прямо из тюремной «одиночки». В руках у вождя была толстая пачка исписанных карандашом листов — записка о том, как организовать эвакуацию промышленных предприятий государственного значения на восток. Документ Ванникову незадолго до этого приказали подготовить на Лубянке. Он не знал, что война с фашистской Германией идет уже месяц.

«Многие места я подчеркнул красным, — спокойно сказал Сталин. — Записка отличная. Мы передадим ее новому наркому вооружения. Вы во многом были правы. Мы ошиблись… А подлецы вас оклеветали». Бывшего арестанта реабилитировали и приказали немедленно вернуться к работе. Так закончилась драматическая эпопея, начавшаяся июньским вечером 1941 года, когда Ванникова схватили как «участника заговора» и несколько недель мучили на допросах, выбивая признания в преступлениях, которых не существовало.

Год спустя Борис Львович уже руководил производством снарядов для фронта и получил первую Звезду Героя Социалистического Труда, а еще через четыре года стал «наркомом по атомной энергии» — главным организатором проекта, изменившего мировой баланс сил.

Биография Бориса Львовича Ванникова

Борис Львович Ванников родился 7 сентября 1897 года в бакинском поселке Биби-Эйбат, где мальчишкой днем крутил ворот буровой лебедки, а по вечерам играл на кларнете в немом кино, чтобы заработать на учебу. Тяга к технике привела его сначала в Тбилисский политехнический, потом — в Бауманское училище. Уже в возрасте 27 лет он «дирижировал» целыми заводами: Люберецким, Мотовилихинским, Тульским оружейным. В Туле под его руководством пошел в серию пистолет ТТ, а производство малокалиберных пушек выросло кратно — «эффект взрывного роста», как позже писала пресса.

С 1920 года большевик, участник Гражданской войны, Ванников рано научился сочетать романтизм идей с жесткой хозяйской хваткой. «Невысокого роста, подвижный, иногда резкий, а где надо — доброжелательный. Организатор от Бога», — вспоминал о нем конструктор ракет Борис Черток. В январе 1939-го его назначают наркомом вооружения СССР, и вся артиллерийская промышленность, от стволов до оптики, синхронизируется с его часами.

Арест июня 1941-го мог поставить точку в жизни Бориса Львовича. Но именно записка, составленная в камере без справочников (“Никаких данных мне не нужно!“ — сказал арестант дежурному), показала Сталину, сколько производственных узлов держалось на опыте этого человека. 20 августа Ванников уже сидел за прежним столом — теперь заместитель наркома вооружения.

А 16 февраля 1942 года он становится наркомом боеприпасов: в разгар битвы под Москвой на него легла задача развернуть сотни эвакуированных заводов, наладить поточный выпуск снарядов, мин, реактивных «Катюш» и взрывателей. К концу войны промышленность под его руководством выдала фронту свыше миллиарда комплектов боеприпасов — результат, за который он получил звание Героя Соцтруда и орден Ленина.

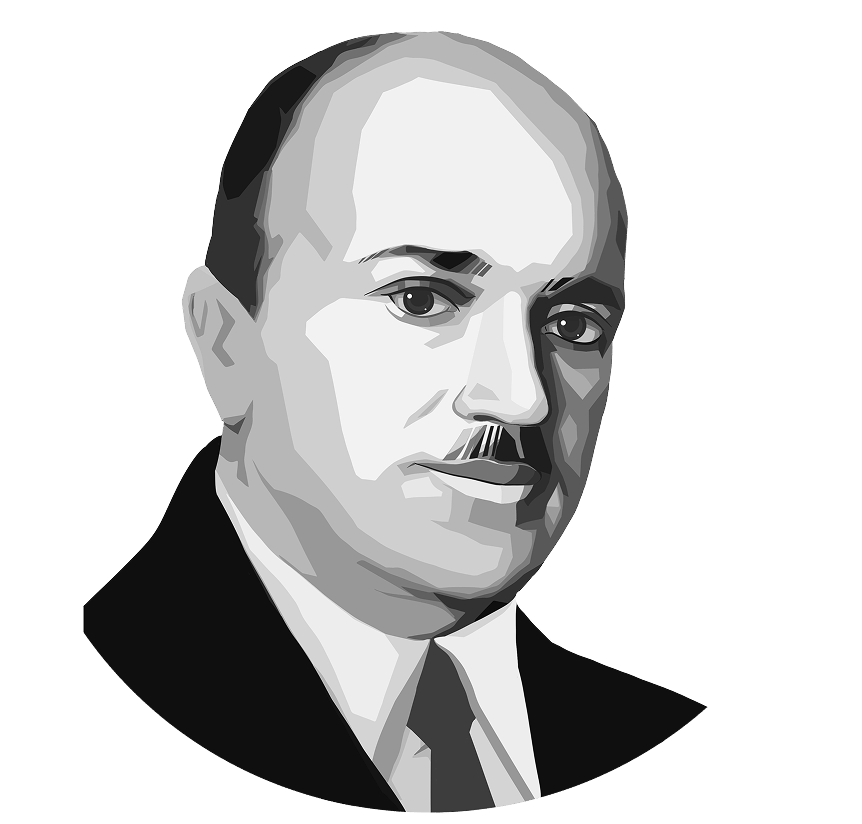

Главный организатор атомного проекта: послевоенные годы

Но главная страница жизни открылась 18 августа 1945 года. В Кремле шел разговор о том, кому поручить атомную бомбу. Берия предлагал замкнуть все в НКВД. Ванников, не успевший даже прочитать отчеты об американском проекте «Манхэттен», все же возразил, исходя из своего опыта: «Задача национального масштаба не может быть делом одного ведомства. Нужен специальный комитет и промышленная сеть».

30 августа 1945 года Бориса Ванникова назначают начальником Первого главного управления и председателем научно-технического совета ПГУ, которые были образованы для руководства организацией атомной промышленности и координации всех разработок.

Впоследствии он вспоминал: «На мой аргумент, что я не ученый, Сталин засмеялся и сказал: «Вот новость, а мы и не знали! Что ж вы так долго не раскрывались в этом?». С тех пор прошло немало времени, но Завенягин (первый заместитель начальника ПГУ — прим. ред.), участник той встречи, вспоминая этот случай, иногда шутил: «Расскажи, как тебе удавалось скрывать, что ты не ученый». Но тогда, в кабинете Сталина, мне было не до шуток…

Это был для меня поистине урожайный назначениями день — сразу три должности. В течение двух часов в дополнение к должности наркома боеприпасов я получил назначение председателя ученого совета, заместителя председателя Специального комитета и нечто вроде наркома по атомной энергии. Конечно, такой день стал для меня памятным на всю жизнь».

Ванников — требовательный, справедливый, с хорошим чувством юмора

С тех пор он жил в разъездах между Московским институтом графитового реактора, стройплощадками «Маяка» и закрытым Арзамасом-16. Под Челябинском, в бараке возле будущего реактора, Ванников с лампой-«летучкой» допоздна правил чертежи, требуя «закрыть каждую позицию технологической карты подписью ответственного». Академик Юлий Харитон вспоминал: «Блестящий инженер и прекрасный организатор, он быстро нашел общий язык с коллективом Курчатова. Его требовательность к документированию и многократной проверке доводила людей до изнеможения, но чувство юмора и исключительная доброжелательность помогали выдержать нагрузку».

атомных электростанций

© Семехин Анатолий

Человеческая сторона проявлялась особенно в критические минуты. Когда при пуске реактора на комбинате № 817 отказали каналы охлаждения, рабочие ожидали наказаний. Вместо этого Ванников приказал выписать инженеров-термодинамиков из Ленинграда и сказал смене: «Ошибки — тот же опыт. Важно понять, чтобы не повторить». Позже он развил мысль в мемуарах: «Опыт — бесценное сокровище… Только при таком понимании можно по-настоящему дорожить кадрами».

Его юмор спасал самые напряженные совещания. Курчатов рассказывал, как однажды, услышав отчет о дефиците бериллия, нарком вдруг спросил мрачного докладчика: «А если поискать у себя в карманах? Я вчера так трубку потерял». Смех снял напряжение, и решение нашлось.

29 августа 1949 года Ванников лежал с гипертоническим кризом в московской больнице, когда загудел кремлевский телефон: «Товарищ Ванников, полагаю, войны не будет. Или не будет совсем», — сказал Сталин после успешного взрыва РДС-1. За эту работу нарком получил вторую Звезду Героя Соцтруда — пункт уставов, ограничивавший героизм одной наградой, был изменен специально для него.

После смерти Сталина ПГУ превратилось в Министерство среднего машиностроения. В должности первого замминистра Ванников курировал создание водородной бомбы РДС-6с. В январе 1954-го он стал первым в стране трижды Героем Соцтруда. Он оставался оптимистом и в кадровой политике: защищал специалистов от репрессий, спорил с Берией, доказывая, что «конструктор в колючей проволоке бесполезен».

Память и наследие Ванникова

© Николай Мошков / ТАСС

Измученное войной сердце подвело его рано. В 1958 году Ванников вышел на пенсию, но продолжал консультировать молодую атомную энергетику. 22 февраля 1962 года, за несколько минут до сердечного приступа, он успел продиктовать черновик письма в Министерство: предлагал изменить нормы радиационной защиты для рабочих реакторного цеха.

Сегодня имя Бориса Львовича — на мемориальной доске МГТУ, на картах Сарова и Озерска, в золотом списке первых Героев атомного проекта. Но куда важнее другое: в каждой смене современного «Росатома» живут требования, которые он ввел, — сквозная научная ответственность, культ документации и уважение к человеческому опыту. В этом чуждом парадности человеке, пережившем Лубянку и прошагавшему стройки ядерного века, сочетались твердость и доброта.

Он был не физиком и не химиком, но сумел собрать воедино науку, промышленность и политику, чтобы дать стране «оружие, которое, надеюсь, никто никогда не применит», — как он часто говорил друзьям.

Ванников ушел, оставив после себя не только арсенал и гигантскую отрасль, но и нравственный «код»: работать «на совесть и на результат», убежденный, что «лучший контроль — собственная честность». Его урок прост и сегодня: история делает рывок тогда, когда умение слушать людей становится законом большого дела.