Игорь ВАСИЛЬЕВИЧ Курчатов: архитектор атомной мощи

Биография Игоря Курчатова

Будущий гениальный организатор крупномасштабных научных исследований, выдающийся физик-экспериментатор и один из создателей «ядерного щита» СССР Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года в небольшом уральском городе Симе в семье помощника лесничего и учительницы. С детства увлекался футболом и борьбой, но в то же время много читал. После знакомства с книгой итальянского профессора Корбино под названием «Успехи современной техники» стал коллекционировать техническую литературу.

Первая мировая война серьезно подкосила доходы семьи. Чтобы помочь родителям, Игорь трудился в землеустроительных экспедициях, занимался слесарным делом на заводе. Житейские трудности не помешали юноше окончить в 1920 году гимназию с золотой медалью, которую, кстати, так и не получил, потому что в условиях войны их перестали выдавать. Затем Игорь поступил на физико-математический факультет Симферопольского Таврического (позже Крымского — прим. ред.) университета, организованного группой профессоров под руководством знаменитого академика В. И. Вернадского.

По окончании учебы в 1923 году, тоже с отличием и даже досрочно, молодой выпускник увлекся прикладными вопросами метеорологии и геофизики. Мечтая связать жизнь с морем, поступил на третий курс кораблестроительного факультета Петроградского политехнического института, однако после второго семестра его отчислили за отставания в учебе. Причина была простая: Курчатов всего себя отдавал работе в магнитно-метеорологической обсерватории, расположенной в другом городе, и на институт просто не оставалось времени.

Затем в жизни Курчатова был период преподавания физики в Азербайджанском политехническом институте, и быстро обнаружилось, что настоящий талант молодого ученого раскрывался в ходе экспериментальных исследований свойств веществ и атомного ядра.

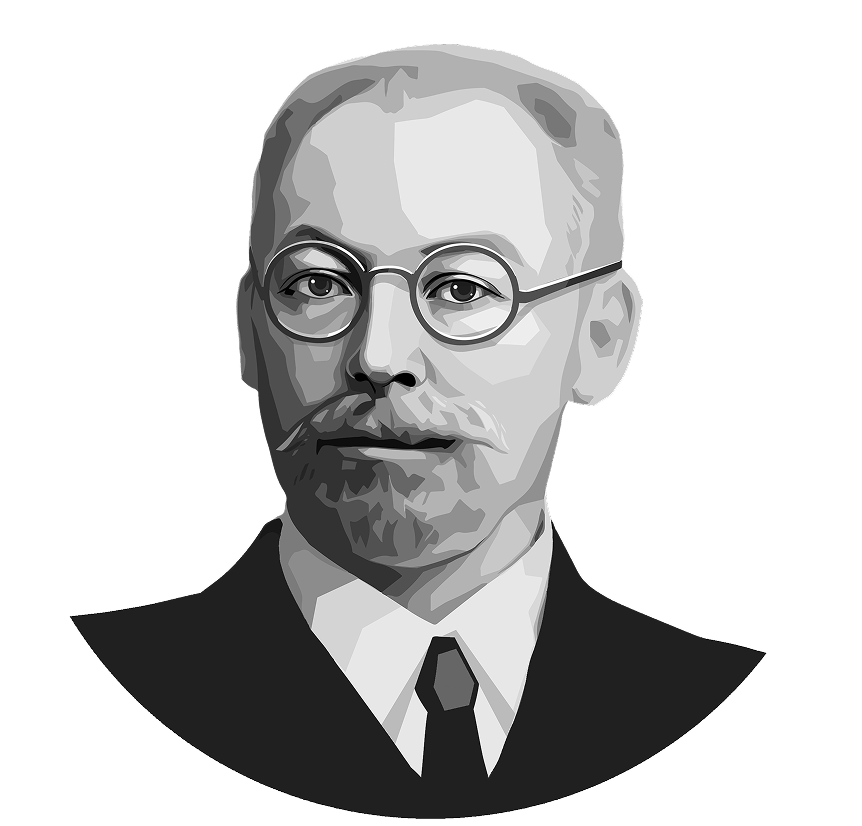

В 1924 году Игорь Васильевич выполнил свой первый проект по измерению альфа-радиоактивности снега, результаты которого опубликовали в 1925 году в «Журнале геофизики и метеорологии». Исследовательские успехи талантливого ученого заметил академик Абрам Иоффе — крупнейший отечественный ученый-физик, сумевший в 1920–1930 годах сформировать в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) блистательную школу по физике твердого тела и атомного ядра. Он пригласил Игоря Васильевича в ЛФТИ.

Именно в лаборатории Иоффе расцвел великий талант Курчатова как физика-экспериментатора. Молодой ученый занялся исследованиями диэлектриков, полупроводников и радиоактивного распада, и к своим 30 годам он получил степень доктора физико-математических наук, причем без защиты диссертации — только за выдающиеся научно-исследовательские результаты.

В 1937 году группа ученых во главе с Курчатовым запустила в Радиевом институте первый в Европе циклотрон. В 1940 году Георгий Флеров и Константин Петржак под руководством Игоря Васильевича открыли самопроизвольный распад ядер урана, а сам Курчатов доказал возможность цепной ядерной реакции в системе с ураном и тяжелой водой. Эти исследования и результаты стали фундаментом научных знаний, которые впоследствии легли в основу советского атомного проекта.

Оборонные работы и начало атомного проекта

С началом Великой Отечественной войны многие научные учреждения были эвакуированы, а ведущие специалисты переключились на оборонные задачи.

Курчатов со своей лабораторией в ЛФТИ занялся практическим размагничиванием кораблей для защиты их от магнитных мин, устанавливаемых немецко-фашистскими захватчиками. За эту исключительно важную в военный период работу и выдающиеся результаты ученый получил первую Государственную (Сталинскую) премию в 1942 году.

В тот период из открытой мировой печати исчезли все публикации по ядерным исследованиям, что, конечно, заметили советские физики. Параллельно в Госкомитет обороны (ГКО) СССР стали поступать разведданные о масштабных исследованиях по созданию атомного оружия в США, Великобритании и Германии. Стало понятно, что стране грозит серьезное отставание в важнейшей области науки.

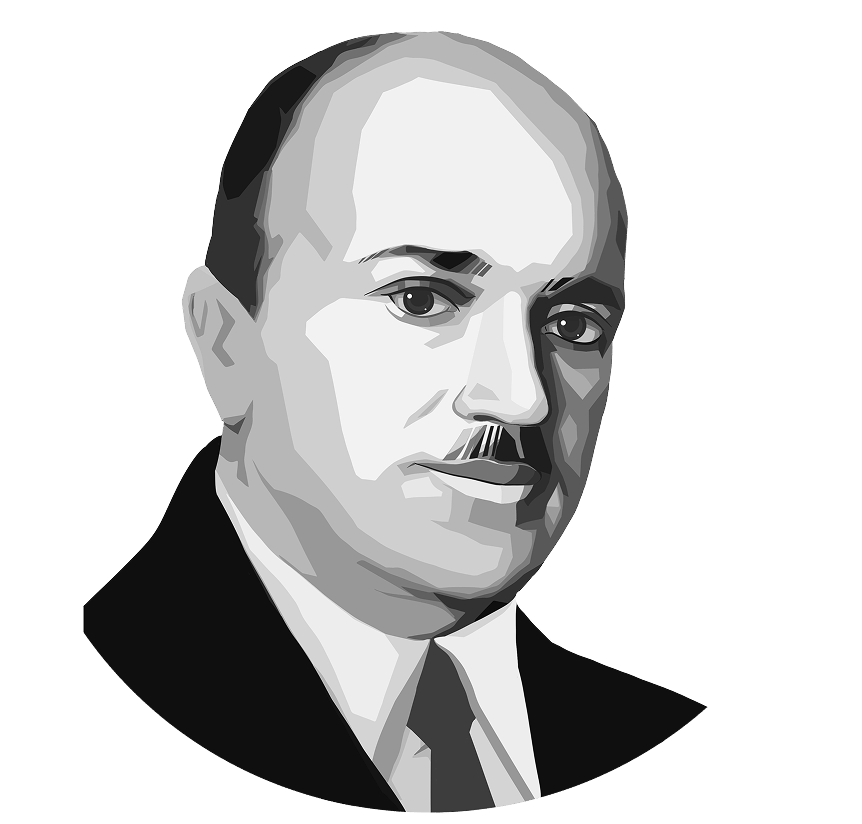

Уже осенью 1942 года ГКО принял решение возобновить в СССР «работы по урану», которые стали основой атомного проекта. 10 марта 1943 года Курчатова, по рекомендации Иоффе, назначили научным руководителем работ по использованию атомной энергии и наделили неограниченными полномочиями. В том же году он был избран действительным членом Академии наук СССР. Под его началом стала формироваться команда физиков, инженеров, химиков и металлургов, способная охватить колоссальный комплекс исследований — от добычи руды и изотопной сепарации урана до проектирования ядерных реакторов и создания готового боеприпаса.

Будущая Лаборатория № 2 Академии наук СССР (ныне НИЦ «Курчатовский институт») превратилась в главную площадку проведения фундаментальных экспериментов. Курчатов лично привлекал в команду крупнейших специалистов. Широкий кругозор, умение ставить задачи и распределять ресурсы сделали Курчатова безусловным лидером быстрорастущего коллектива.

Первый реактор Ф-1 и «легенда о топоре»

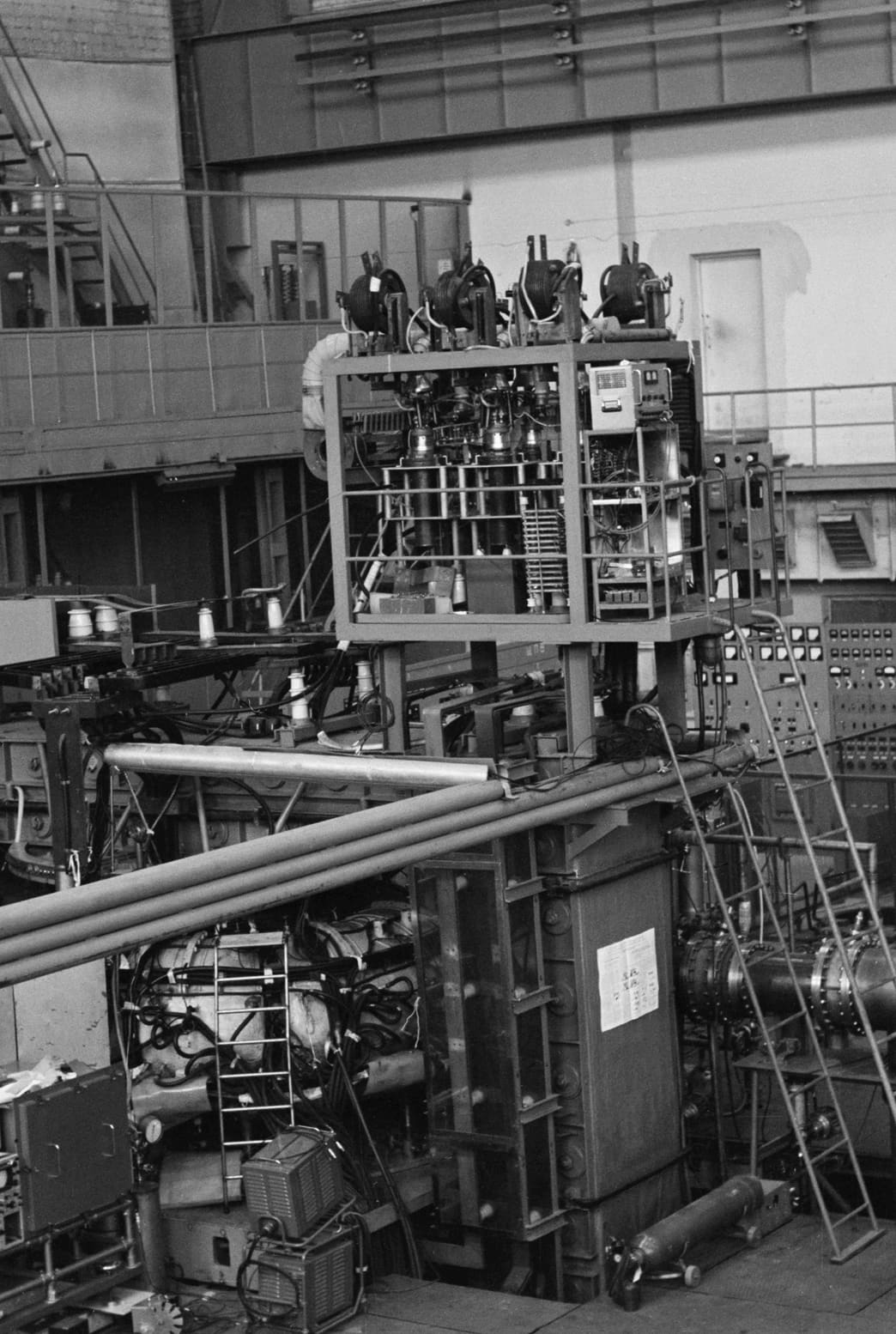

В 1946 году в Москве под руководством Курчатова смонтировали первый в Европе и Азии ядерный реактор — знаменитый Ф-1. Он позволил в лабораторных условиях осуществить управляемую цепную реакцию деления урана. Именно здесь в конце 1946 года были получены микрограммы плутония, необходимого для первой советской атомной бомбы.

Одним из самых колоритных эпизодов, связанных с пуском Ф-1, стала история о топоре, якобы лежавшем в этот момент рядом с Курчатовым. Аварийная защита реактора в те времена была устроена так, что для того, чтобы опустить поглощающие стержни и прекратить ядерную реакцию, нужно было перерубить канат. Но все прошло очень хорошо и, конечно, топор при пуске Ф-1 не пригодился.

Ядерная бомба Игоря Курчатова

В кратчайшие сроки после начала работ по атомному проекту в СССР была создана и летом 1949 года в Семипалатинске взорвана первая советская атомная бомба РДС-1. Это стало поворотным моментом в мировой политике: монополия США на ядерное оружие закончилась. Советский Союз обрел «ядерный щит», который спас страну от угрозы шантажа и реальной ядерной бомбардировки.

В 1953 году, опираясь на теоретические работы группы Андрея Сахарова и Виталия Гинзбурга, под руководством Игоря Курчатова и его коллеги Юлия Харитона были проведены испытания водородной бомбы РДС-6с, а два года спустя совершен рывок в создании двухступенчатого термоядерного заряда РДС-37. Каждое такое достижение знаменовало собой новый этап в развитии ядерной физики, повышая безопасность СССР и укрепляя его позиции на мировой арене.

Запуск первой АЭС

Игорь Курчатов всегда подчеркивал важность использования энергии атома для нужд народного хозяйства. Как только в стране появилась возможность выделить на это ресурсы, под его научным руководством начались работы по созданию первой в мире промышленной атомной электростанции. В 1954 году в Обнинске запустили АЭС, вырабатывавшую электроэнергию для гражданских нужд.

Игорь Васильевич полагал, что судьба человечества напрямую зависит от того, как люди научатся использовать колоссальную мощь, таящуюся в ядрах атомов, — с умом и ответственностью или же с разрушительной целью.

Параллельно ученый уделял большое внимание перспективам управляемого термоядерного синтеза. Именно в СССР в 1950-х годах появилась знаменитая технология «ТОКАМАК» (аббревиатура слов ток, камера, магнитная катушка — прим. ред.), в которой раскаленная плазма удерживалась магнитным полем.

Успехи советских ученых вдохновляли коллег во всем мире. Публичные выступления Курчатова за рубежом, особенно в Великобритании в середине 1950-х годов, произвели сенсацию в научном мире и стали одним из стимулов для открытого обмена идеями между странами по мирному атомному сотрудничеству.

Сегодня в мире построено множество промышленных АЭС, исследовательских реакторов и токамаков. Кстати, на основе технологии токамака во Франции ведущие страны мира возводят Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), вклад России в который является фундаментальным.

Вклад Курчатова в науку

Важной чертой Курчатова было стремление развивать науку не только в столичных городах, но и в регионах. По инициативе Игоря Васильевича создавались кафедры физики, ядерные лаборатории и институты в городах и республиках СССР — от Ташкента и Тбилиси до Новосибирска и Минска. Он считал, что только массовая подготовка кадров и параллельное развитие инфраструктуры способны обеспечить прогресс в атомной отрасли.

В 1956 году была основана международная организация «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ) в Дубне, где вместе начали талантливые физики из разных стран. Курчатов поддерживал ее развитие и помогал строить в ОИЯИ один из самых мощных в мире ускорителей — синхрофазотрон.

По признанию коллег, в научных вопросах Игорь Васильевич был открыт для сотрудничества, охотно делился опытом, считая, что ядерная физика должна служить всему человечеству. Юношескую мечту о море он воплотил в создании совершенно нового для человечества направления — атомных ледоколов. В 1957 году был спущен на воду первый в истории атомный ледокол «Ленин», и наша страна до сих пор остается безоговорочным лидером в развитии подобных технологий.

С конца 1950-х Курчатов все громче выступал за ядерное разоружение, ясно осознавая реальные масштабы катастрофы, которая могла бы произойти в случае неконтролируемого наращивания арсеналов. Всемирный совет мира в 1959 году наградил его серебряной медалью имени Фредерика Жолио-Кюри – символом признания вклада в дело сохранения мира.

Личность Игоря Курчатова

В юности Курчатов напоминал поэта Маяковского, такой же высокий, стройный, широкоплечий. Всегда аккуратный, веселый, любящий хорошую шутку и бодрый — при том, что зачастую возвращался с работы домой только под утро.

Коллеги вспоминали, что Курчатов мог часами обходить лаборатории, проверяя малейшие детали экспериментов. Говорили: «У него глаза на затылке», будто бы он замечал любые недочеты, даже если стоял спиной к установке. Параллельно бытовала байка, что «он мог не спать по несколько суток», если на кону стоял важный эксперимент.

Академик А. Д. Сахаров в своих «Воспоминаниях» отмечал, что Курчатов действительно обладал удивительной работоспособностью и физической выносливостью. По словам Сахарова, «Курчатов мог выдержать ночь без сна, а потом провести еще целый день в разъездах и обсуждениях».

Курчатов нередко сам приезжал на полигон, требуя показывать ему любые — даже промежуточные — результаты. Это подтверждается официальными журналами посещений: в архивных документах действительно отражено, что он появлялся в испытательных зонах чаще других руководителей.

Все, что делал Игорь Васильевич, отличалось необыкновенной внутренней энергией и стремлением как можно скорее воплотить научные идеи в реальность. Именно ему приписывают создание атмосферы «неформального взаимодействия» между учеными, когда теоретики и экспериментаторы трудятся в тесном контакте и мгновенно откликаются на идеи друг друга. Такой подход оказался исключительно эффективным и вошел в историю под названием «курчатовский стиль».

Ученик и коллега Курчатова Георгий Флеров отмечал: «Вряд ли мог быть найден другой, лучший руководитель столь грандиозной и ответственной задачи. Среди множества направлений Игорь Васильевич сумел выделить главное — ядерные реакторы на естественном уране с графитовым замедлителем. За это самое ответственное дело Игорь Васильевич взялся сам. Он никогда не перекладывал ответственность за решение ключевых этапов атомного проекта на других, оставлял задачу только в том случае, когда трудности были уже позади, и переключался на вновь возникавшие проблемы, где нельзя было обойтись без его участия».

имени И. В. Курчатова в Москве

© Олег Кузьмин / ТАСС

Современники Курчатова отмечали его виртуозность в разрешении конфликтов между коллегами, и что интересно, в присутствии Игоря Васильевича, как правило, не использовали нецензурную брань, хотя нервного напряжения в работе над атомным проектом было сверх меры.

Ближайший соратник Курчатова Юлий Харитон считал одним из его важнейших качеств, повлиявших на успех проекта, исключительную доброжелательность: «Она неудержимо влекла к нему не только умы, но и сердца людей. Для большого и трудного дела это было чрезвычайно важно».

В воскресенье, 7 февраля 1960 года, Игорь Васильевич приехал в санаторий Барвиха, где лечился его друг Юлий Харитон. По свидетельству близких, в тот день Курчатов был весел, говорил о хорошем самочувствии. Вместе с Юлием Борисовичем они пошли гулять в сад, присели на лавочку, продолжая обсуждать новые идеи. Внезапно во время разговора возникла пауза, и когда Харитон посмотрел на Курчатова, тот был уже мертв.

Великого ученого, гражданина и патриота России похоронили у Кремлевской стены на Красной площади. За выдающиеся научные и организационные достижения Игорь Васильевич Курчатов был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден Ленинской премией, четырежды становился лауреатом Государственной (Сталинской) премии.

Именем Игоря Васильевича Курчатова названы

- Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» в Москве.

- Город Курчатов под Курской АЭС, а также город с тем же названием у Семипалатинского полигона в Казахстане.

- Улицы и площади во многих российских городах.

- Кратер на Луне и подводный хребет в Индийском океане.

Курчатовское наследие живет в современных атомных электростанциях, в исследованиях по термоядерному синтезу и во многих других передовых проектах, результатами которых человечество будет пользоваться еще очень долго.

Гениальный физик, выдающийся организатор науки, яркий педагог и страстный сторонник ответственного подхода к ядерным технологиям — все это о нем, Игоре Васильевиче Курчатове, чье имя навсегда вошло в пантеон великих ученых XX века.