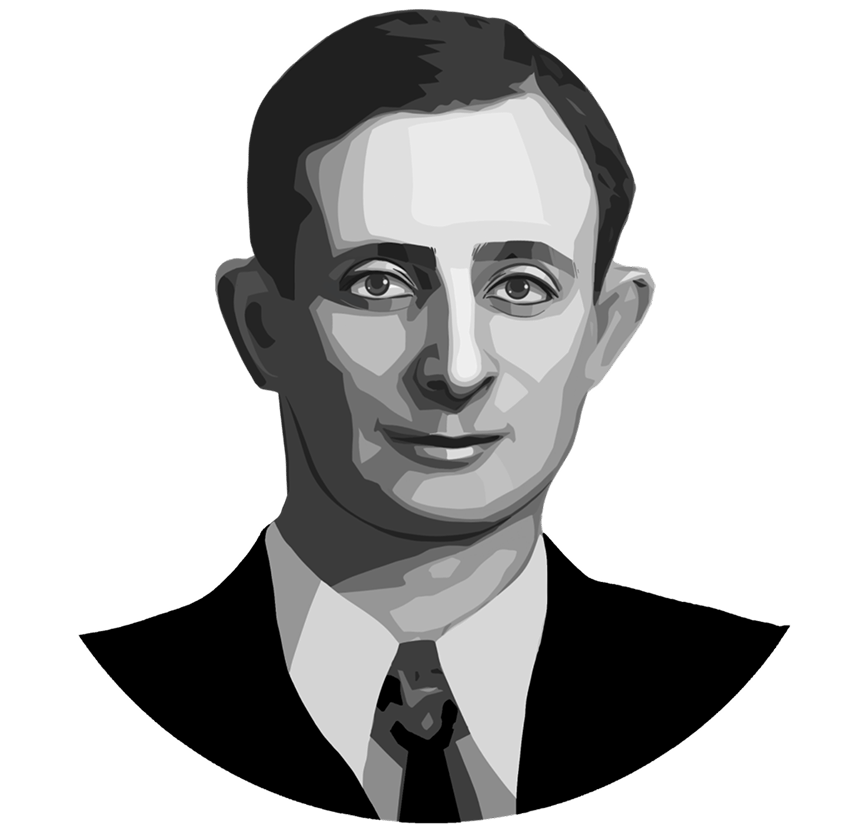

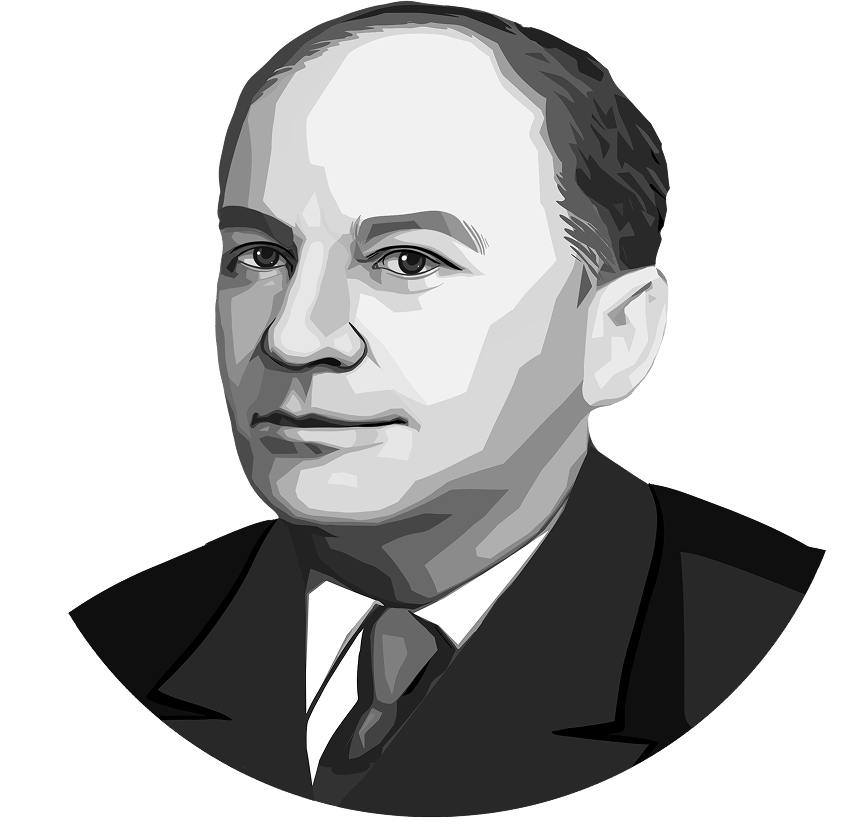

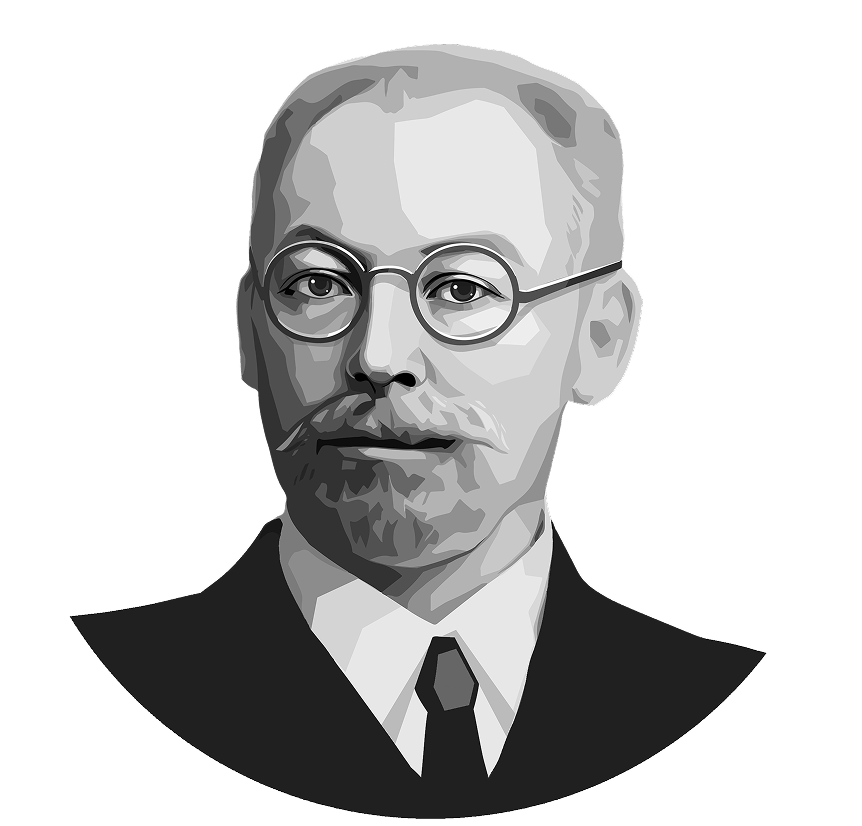

Николай Леонидович Духов

Однажды на деревенскую ярмарку в село Веприк приехал гастролер‑силовик по фамилии Гузь. Он без усилий гнул подковы и пятаки, вызывая любого желающего помериться силой. Под густой смех публики к подмосткам вышел худощавый двадцатилетний парень‑самоучка Николай Духов. Несколько секунд — и деревенский самородок уложил прославленного борца «на обе лопатки». Старики вспоминали, что Гузь поднялся, поглядел на соперника и, кряхтя, признал поражение, а мальчишки после того случая долго щеголяли «духовской» ухваткой борьбы. Этот эпизод, казалось бы, из деревенского фольклора стал символом всей дальнейшей жизни Николая Леонидовича: когда соперник казался непобедимым, он находил простой, точный, иногда парадоксальный прием и побеждал.

Увлечение танками и вклад в Победу

Родился Николай Духов 26 октября 1904 года на Полтавщине в семье сельского фельдшера. Классическое гимназическое образование, работа — от секретаря земельного отдела до резчика свеклы на сахарном заводе — научили его ценить реальный труд и людей, а рабфак Харьковского геодезического института открыл дорогу в Ленинградский политехнический. Его выпускная характеристика подчеркивала «способность к самостоятельному мышлению и научной работе» — оценка, оправдавшаяся сполна.

В 1932‑м молодой инженер пришел на Кировский завод. Он чертил эскизы для представительского автомобиля Л‑1, тяжелого крана и «Универсала», а вечерами читал лекции и восклицал: «Это поэзия! В формулах и цифрах заложен весь смысл инженерной науки». Через два года его увлекла танковая тематика, и в самом конце 1930-х он стал одним из создателей тяжелого танка принципиально нового типа. Машина получила имя «Клим Ворошилов» (КВ) и прославилась в Финскую войну и во Вторую мировую.

Немцы называли этот танк «чудовищем». Трофейный немецкий документ, описывающий одно из сражений летом 1941‑го, звучит как жалоба богам: «Практически не было средств, чтобы справиться с чудовищем… Попытка ликвидировать танк огнем 50‑миллиметровой батареи… привела к тяжким потерям… Танк не имел повреждений, несмотря на 14 прямых попаданий…» Ведущий конструктор танка КВ Николай Духов тогда уже носил на груди орден Ленина, но гораздо важней для него было другое — уверенность, что инженерная мысль может менять ход войны.

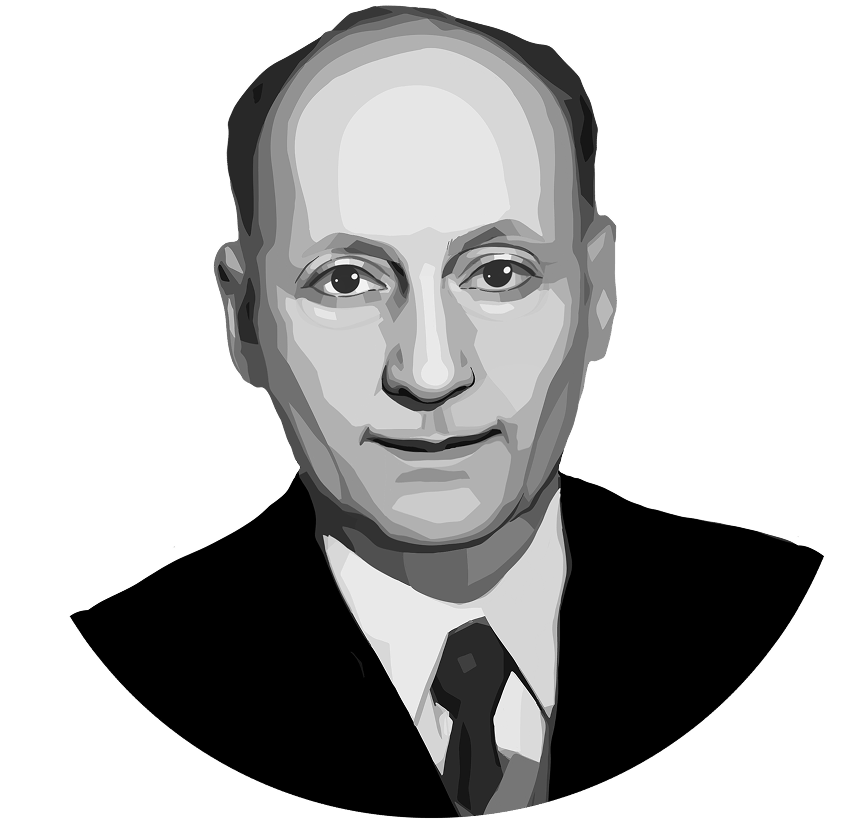

С июля 1941‑го он был в «Танкограде» — на Челябинском тракторном заводе, куда свезли оборудование сразу семи эвакуируемых предприятий. Нужно было обеспечить бесперебойный выпуск танков для фронта. В 1943 году Духов возглавил конструкторское бюро завода и за 33 дня наладил серийное производство Т-34, танков Победы. Еще одно выдающееся достижение конструкторского бюро под руководством Духова — разработка тяжелого танка «Иосиф Сталин» (ИС), самого мощного во Второй мировой войне. В 1945 году за этот вклад Духову вручили Золотую Звезду Героя Соцтруда — первую из трех.

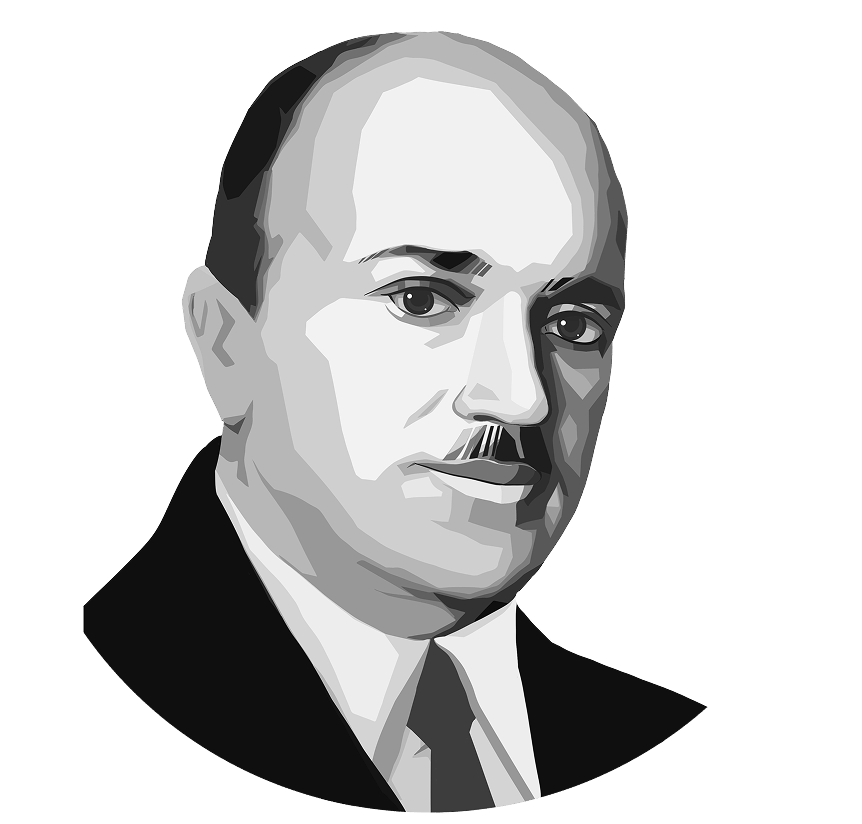

Послевоенный период: вклад в атомную отрасль

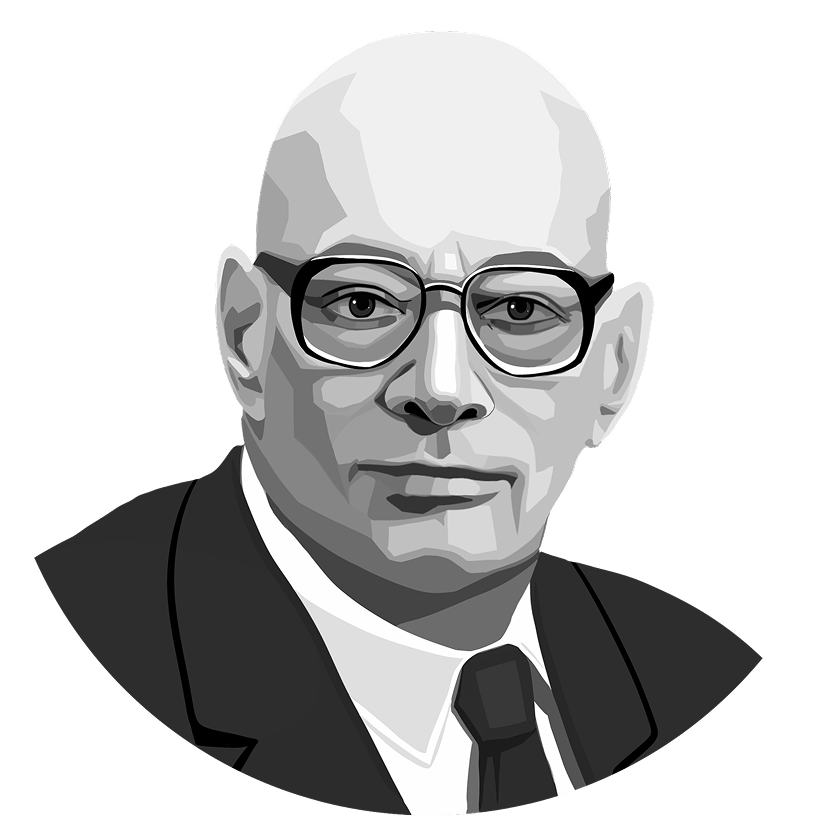

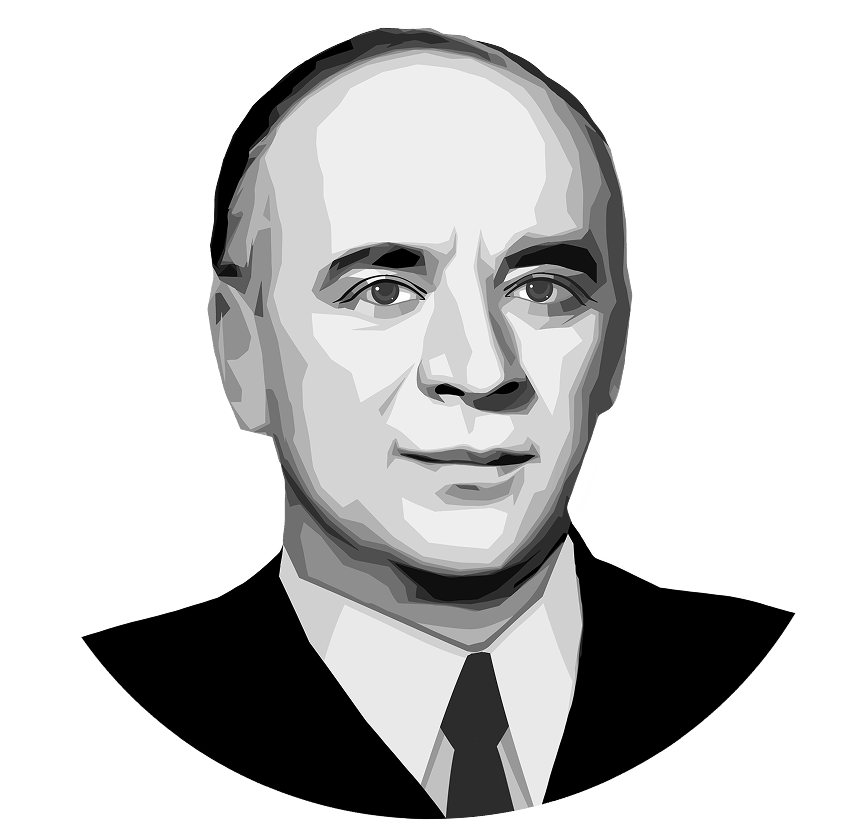

После Победы его ждал новый, куда более ответственный фронт. В 1948‑м Юлий Борисович Харитон позвал Духова заместителем в КБ‑11, главный конструктор атомного оружия страны позже скажет: «Лучшего помощника нельзя было и желать». Первым поручением стала система ведения чертежей. Без упорядоченного «кровообращения бумаги» промышленность бы захлебнулась, и Духов за несколько недель выстроил ее с нуля.

Потом — работа над «изделием‑501», будущей РДС‑1. Коллеги замечали: он вносил ясность, словно лампа в запущенный подвал, и оттачивал каждую формулировку до сияния. Инженер Давид Фишман вспоминал: «Мы учились у него мудрости конструирования, солидности, демократичности и обстоятельности».

29 августа 1949‑го над Семипалатинском взошло первое советское ядерное «солнце». Духов получил вторую Звезду. Он сам же вскоре признал: «Эта бомба тяжела и громоздка, надо сделать ее умнее, легче, точнее». И через четыре года в небе прогремела водородная РДС‑6с — технологический прорыв, увенчавший его третьей Звездой Героя.

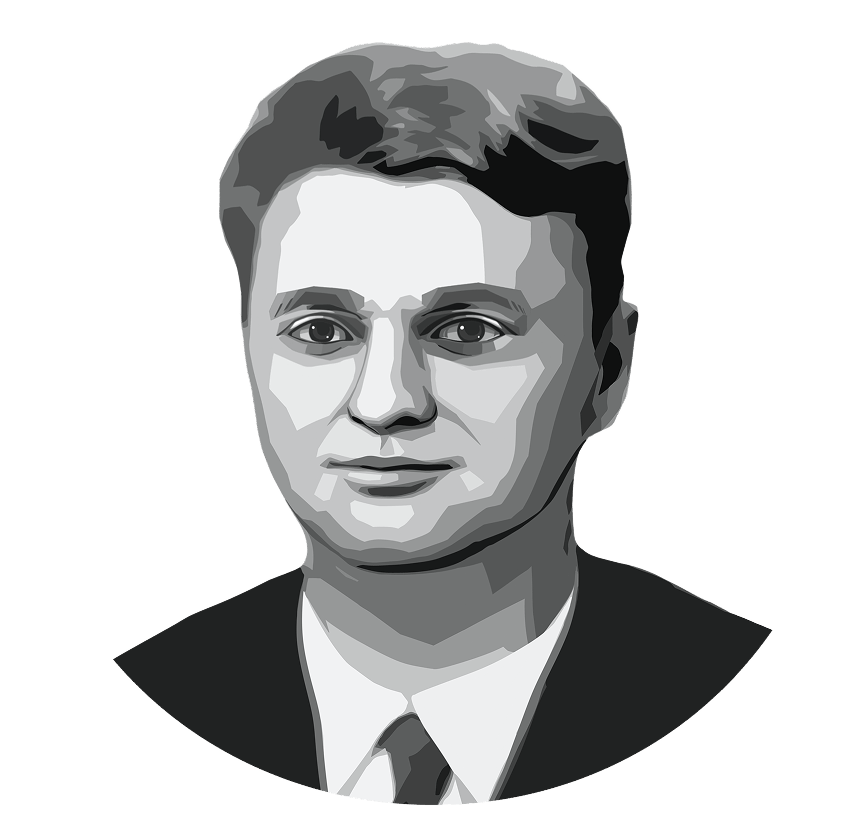

Но главной его лабораторией стал филиал № 1 КБ‑11 на заводе № 25 в Москве, которым он руководил с 1954‑го. Здесь под его командой разрабатывали блоки автоматики, системы внешнего нейтронного инициирования, боеприпасы для Р‑7, крылатых и зенитных ракет, торпед. Он не боялся нового: первым ввел в «атомную» автоматику пластмассы, компаунды, полупроводники, настаивал на унификации приборов и переходе к расчету надежности. ВНИИА помнит его как основателя собственной инженерной школы, а 20% всех ядерных боеприпасов, принятых на вооружение при жизни Духова, несли его подпись.

Любовь к техническим новинкам

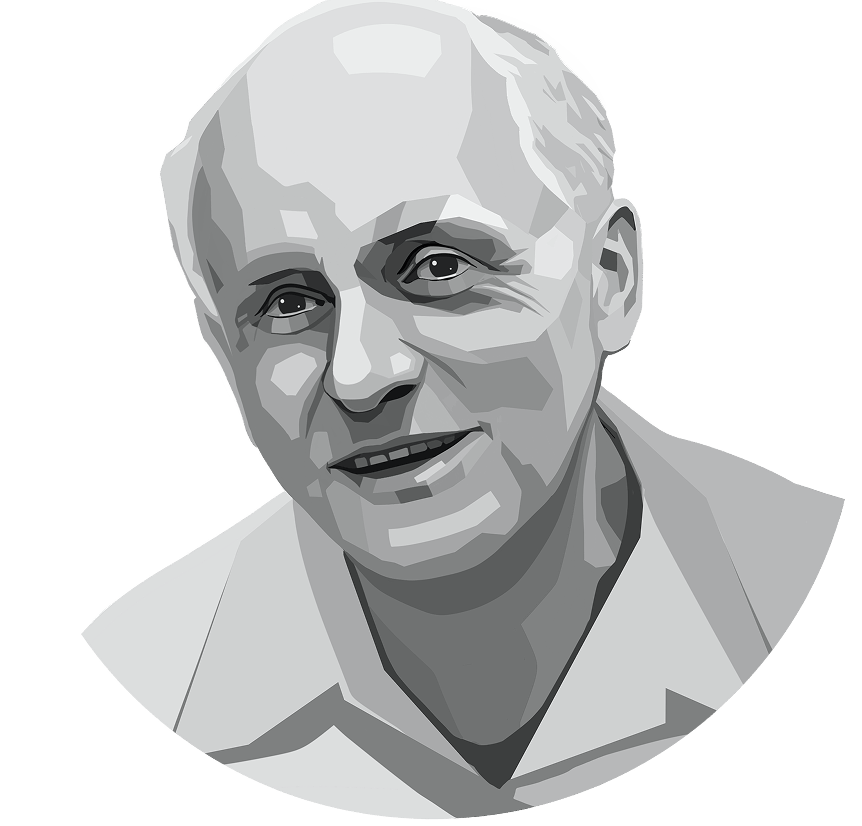

За грифами «совершенно секретно» скрывался человек с ироничным прищуром и мальчишеской страстью к техническим новинкам. В 1949‑м он привез на озеро спиннинг непривычной конструкции и час учил инженерный отдел правильному забросу. За глаза сотрудники называли его «хитрым», но не за ухищрения, а за умение увидеть на три хода вперед и добиться невозможного без крика. Он слушал и рабочего‑токаря, и доктора наук одинаково внимательно.

Когда в конструкторскую секцию приходила молодежь, Духов спрашивал: «Главное для инженера‑оружейника?» И отвечал сам: «Не чертеж, а совесть. Бомба без совести всегда взорвется не там». В архиве сохранилась его записка: «Наше оружие существует, чтобы войны не было. Парадокс, но это высший гуманизм техники». Эта мысль и сегодня звучит неожиданной.

Коллеги вспоминали, что в конце 1950‑х он часто задерживался в цехах допоздна: «Ребята, я в наших деталях душу ищу!», улыбался и садился обсуждать правку. Однажды конструкторы принесли расчет новой схемы автоматики, которая, казалось, ломала все технологические лимиты. Духов выслушал, подумал и сказал: «У лабиринта всегда два выхода. Ищите второй». Нашли через два дня, решив задачу вдвое проще.

Награды и наследие Николая Духова

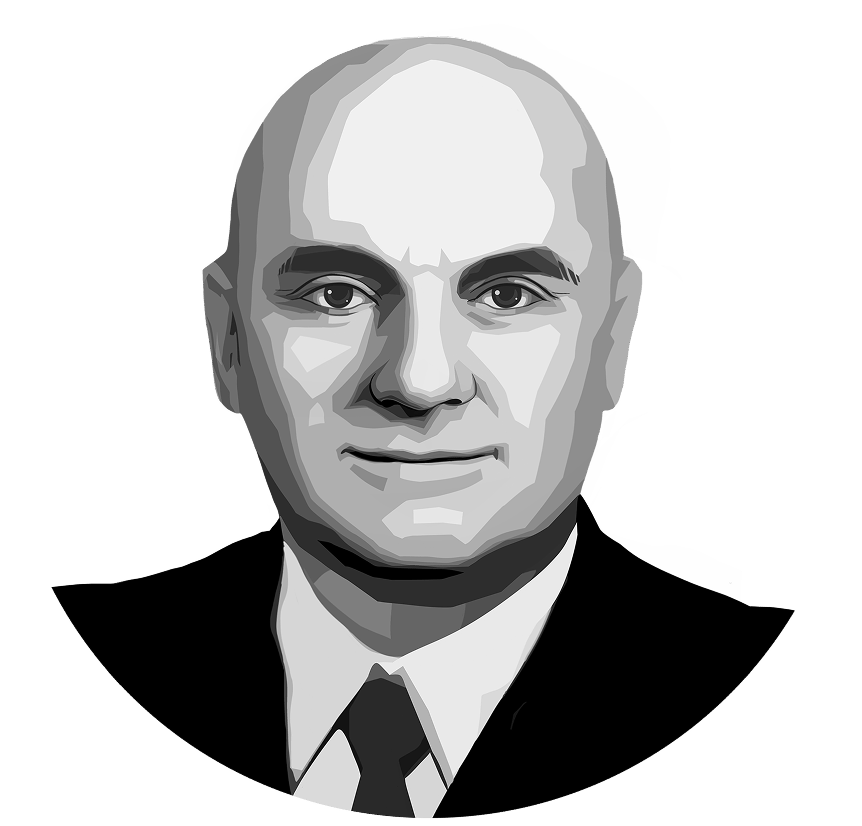

Генерал‑лейтенант инженерно‑технической службы, член‑корреспондент АН СССР, он знал цену наградам, но не любил говорить о них. Когда молодые инженеры поздравляли его с Ленинской премией 1960 года, Духов ответил: «Помните, звезды светят, чтобы вы видели дорогу вперед, а не чтобы ими хвастать».

К началу 1960‑х институт под его началом бурно рос: строились лаборатории, жилье для сотрудников, детсады. Духов следил, чтобы в новых домах были глубокие подоконники: «На подоконнике можно вырастить цветок», — шутил он.

1 мая 1964‑го, после тяжелой, но краткой болезни, Николая Леонидовича не стало. Он покоится на Новодевичьем кладбище, а его имя носит ВНИИА.

Наследие Духова многослойно: это тяжелые танки, без которых исход первых лет Великой Отечественной мог быть иным, это атомные и термоядерные боеприпасы, сделавшие ядерный шантаж против СССР бессмысленным, это институт, в котором выросли поколения оружейников. Но еще это образ инженера‑гуманиста. Он умел любить формулу за ее поэзию и людей за честность, умел смеяться, изобретать, ставить подножку нерешенной задаче и почтительно склоняться перед совестью. Именно этот синтез делает фигуру Николая Духова не только частью истории отечественной науки и обороны, но и частью культуры, где личность сильна не медалями, а силой духа.