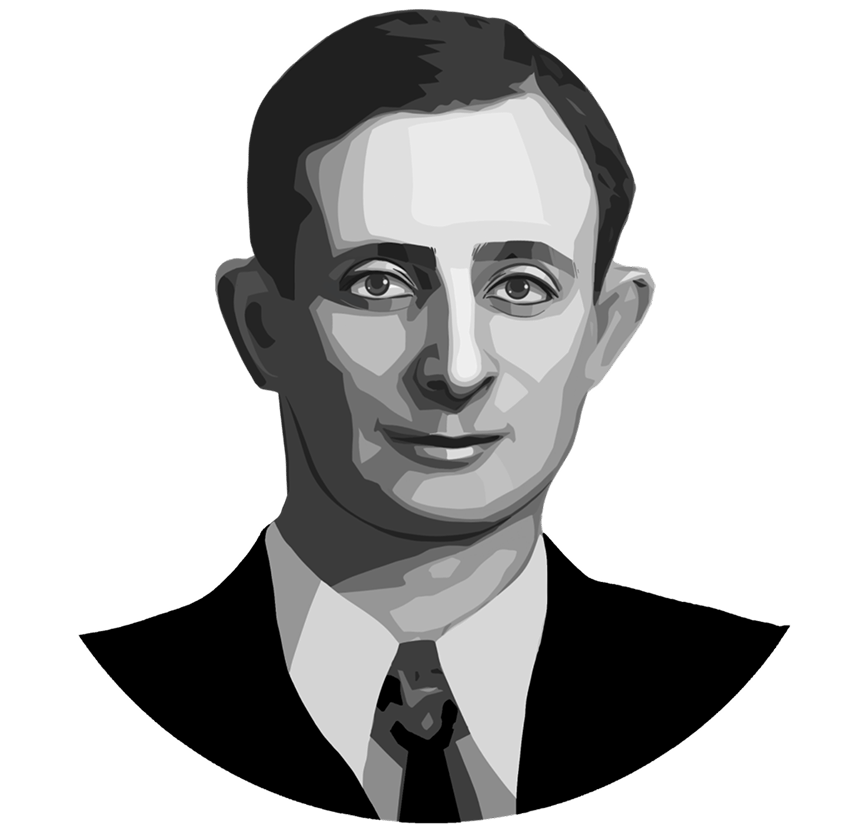

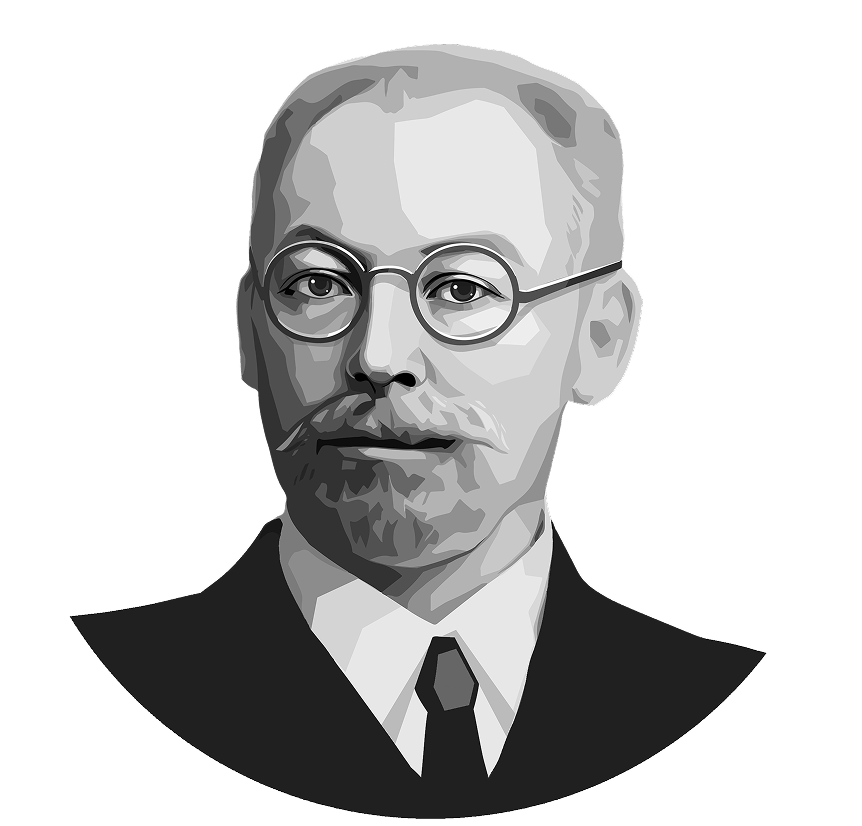

Вячеслав Александрович Малышев

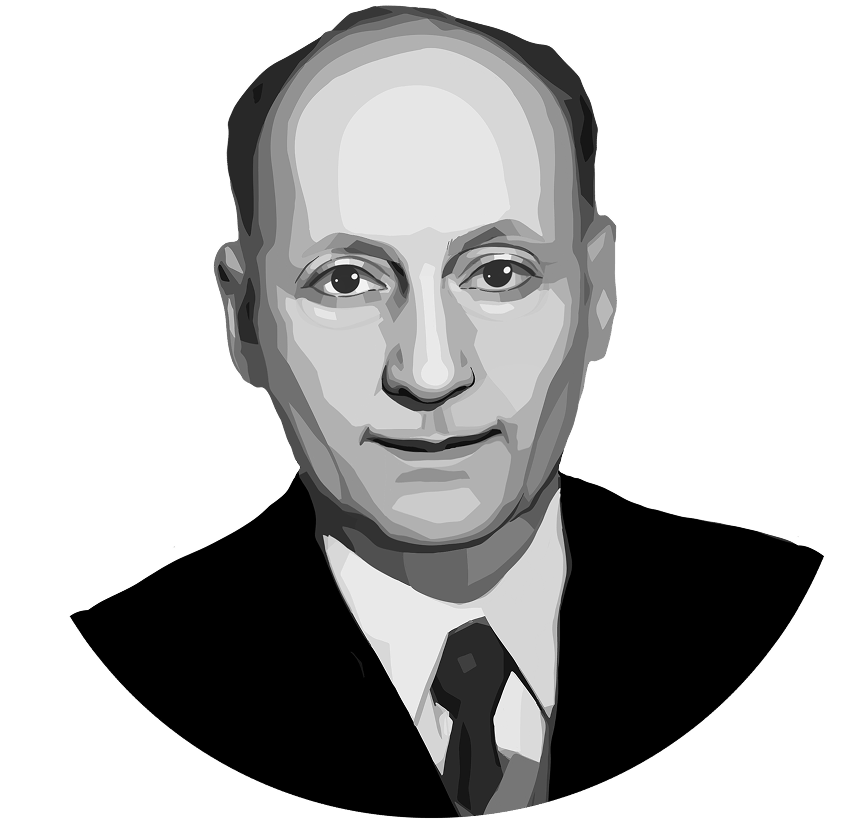

Иосиф Сталин называл Вячеслава Александровича Малышева «главным инженером Советского Союза» — признание, за которым стояла многолетняя работа будущего наркома и зампреда правительства: с 1940 по 1944 год он был заместителем председателя Совета народных комиссаров, а в 1947–1953 годах — заместителем председателя Совета министров, оставаясь в эпицентре государственных технических задач.

Будущий инженер-руководитель родился 3 (16) декабря 1902 года в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар — прим. ред.) в семье учителя-естествоиспытателя. После Гражданской войны Вячеслав получил первые технические навыки в Великолуцком железнодорожном техникуме (1920–1924 годы — прим. ред.), где создал научно-технический кружок и читал доклады о свойствах радия и перспективах тепловозной тяги.

Затем он прошел путь от помощника машиниста до машиниста, одним из первых в стране освоив управление тепловозом, и в 1930 году был зачислен по партийному набору в Московское высшее техническое училище, будущую «Бауманку».

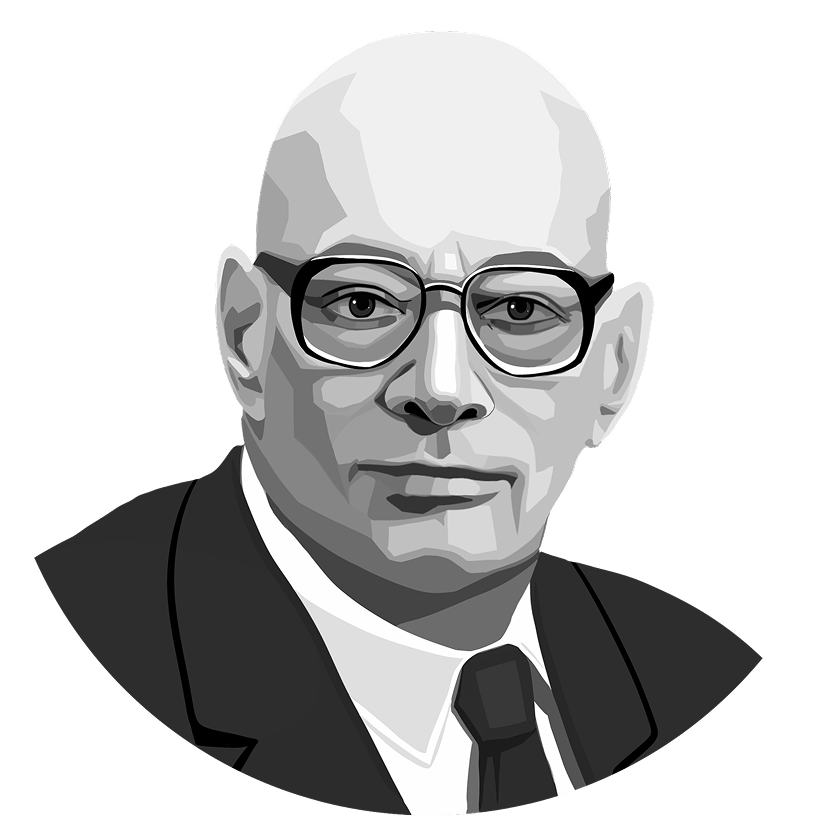

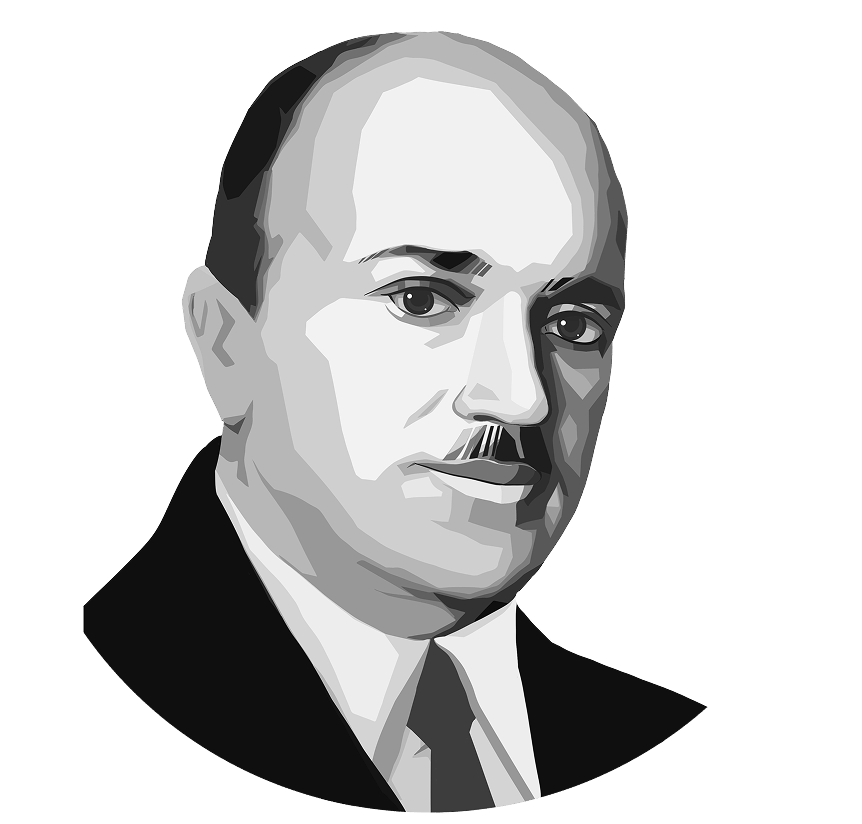

Вячеслав Малышев в годы Великой Отечественной войны

Здесь случился эпизод с профессором Рамзиным: юный партийный активист Вячеслав обвинил ученого-теплотехника во «вредительстве», поверив на слово Маленкову. Приговор — расстрел, замененный каторгой. Спустя время оказалось, что обвинение было ложным. Потрясенный правдой Малышев отказывается от внутрипартийной карьеры: «Решил быть просто хорошим инженером». Цена вопроса — жизнь на грани нищеты и голодные обмороки беременной жены.

Война исправила судьбы. С июня 1941 года Сталин вызывает его 107 раз — больше, чем кого-либо из министров-производственников. С первого заседания ГКО выходит постановление № 1 — о перезапуске производства жизненно необходимых СССР танков. Малышев мчит на Урал: за 70 дней в лесу вырастают десять термических печей, в девять раз сокращается обработка корпуса.

Почти каждое утро 40-х годов начиналось у Малышева с «крестного хода» по цехам: кожаная куртка, фуражка без блеска, блокнот. Тогда, в июле 1941-го, страна имела меньше тысячи исправных танков. К концу войны выпустила свыше 90 тысяч боевых машин — и это колоссальное достижение обеспечил Малышев.

Конструктор Александр Морозов, «отец» Т-34, позже скажет: «Сделать сложно — просто. Сделать просто, не потеряв качества, — бездонно сложно» — и добавит: «Этому мы учились у Малышева».

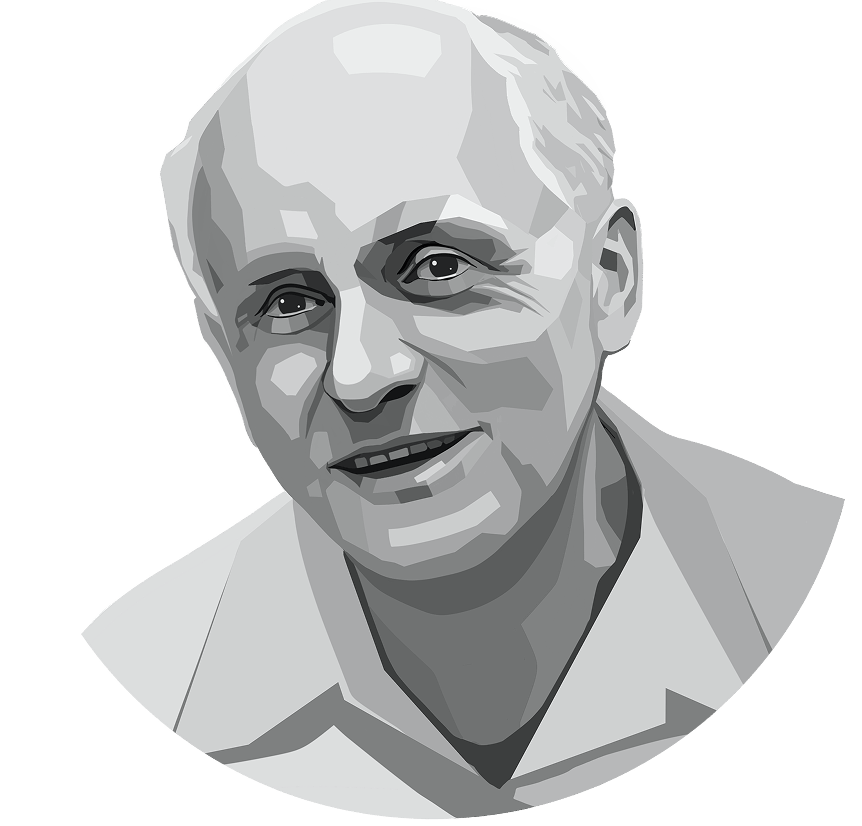

Строитель атомного проекта

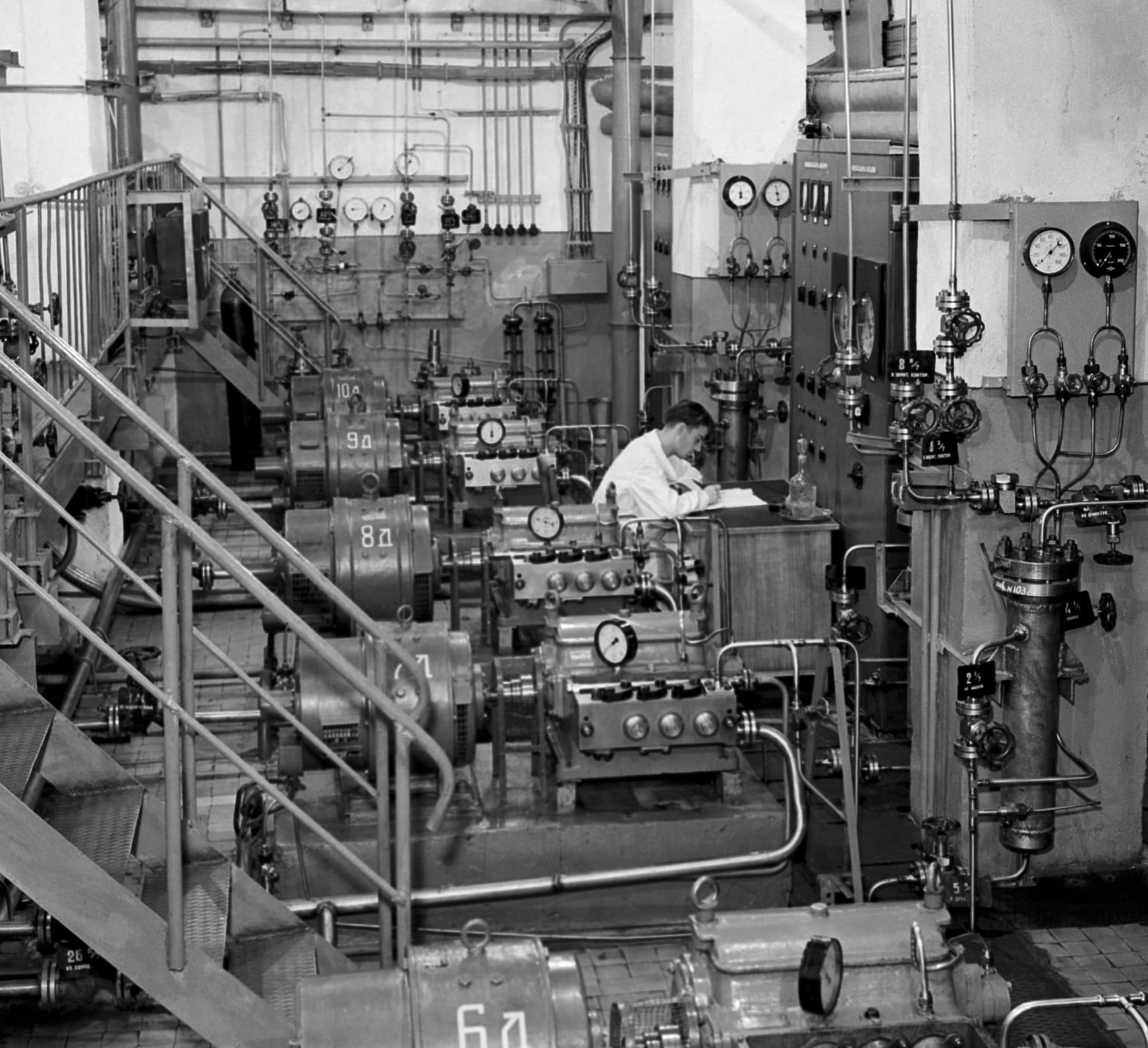

© Борис Клипиницер / ТАСС

Но танки были лишь первым актом пьесы. Вторым стала атомная энергия. Современники потом напишут: «Иногда казалось, что великие стройки атомного проекта поднимались не кранами, а одной неистовой волей Вячеслава Александровича», имея в виду комбинат № 813, газодиффузионные «заводы типа 3», первую АЭС в Обнинске, ледокол «Ленин», старт баллистической Р-7.

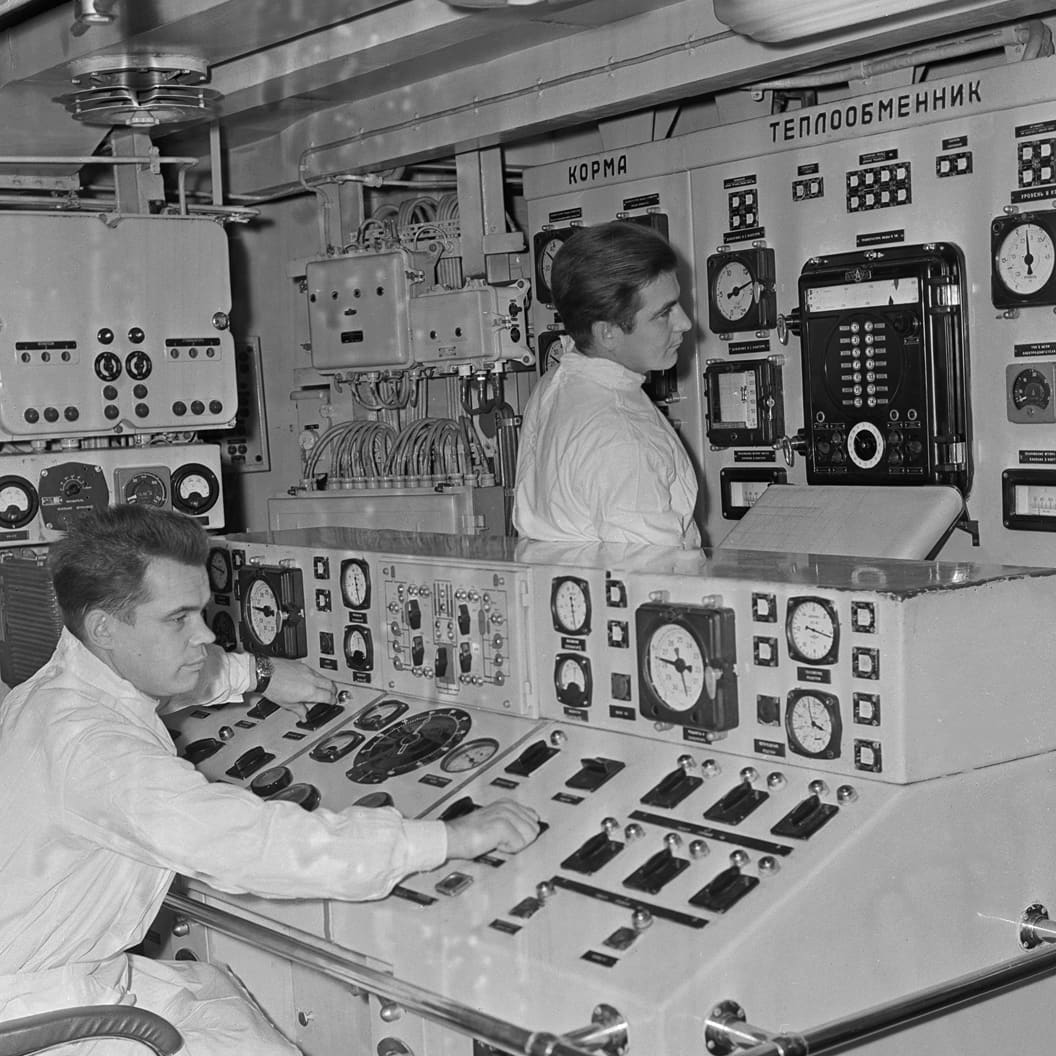

© Марк Редькин / ТАСС

© Марк Редькин / ТАСС

Академик Андрей Сахаров, споривший с ним жестко по поводу «третьей идеи» водородной бомбы, все-таки записал: «Малышев вовсе не был консерватором. Напротив — часто он активно и умно поддерживал новое; приоритет ракетной техники в большой степени его заслуга».

Человеческий масштаб

Всю свою жизнь он относился к людям с вниманием и заботой. Сохранилась история о том, что во время войны на Коломенском заводе застряла роженица — дорогу смыло половодьем. Малышев погнал маневровый паровоз, чтобы довезти врача до станции, далее — лошадьми через половодье. «Целая спасательная операция ради одной женщины», — дивились коллеги. Позднее, уже наркомом, он отрежет рукав от комбинезона, чтобы наложить жгут рабочему, и вернется к чертежам, будто так и надо.

В его кремлевском кабинете стояли пасхальные яйца, крашенные всей семьей. По воспоминаниям дочери Ольги, отец хитрил, беря самые крепкие, цесариные яйца, чтобы непременно выиграть семейную «битву яиц». Не атеист, не догматик, а русский человек в советской шинели.

От броневой стали к урану-235

В декабре 1945 года нарком транспортного машиностроения Малышев возглавляет вторую секцию Инженерно-технического совета Спецкомитета — «заводы типа 3» для газодиффузионного обогащения урана. Он заставляет десятки смежных отраслей говорить одним техническим языком, изобретает «брелок допуска» — персональный дневник руководителя площадки: ни один сварной шов не уходит в глухую зону без подписи.

Курчатов, человек мягкой воли, впервые видит в Малышеве стального администратора: «Если надо — подчеркиваю — он доведет любое дело до изделия». А Малышев о Курчатове: «Без науки управление глохнет, как танк без масла». Их тандем, скрепленный Лаврентием Берией, порождал и конфликты. На совете в Арзамасе-16 зимой 1954-го министр требовал «классической» схемы термоядерной бомбы. Сахаров и Зельдович настаивали на «третьей идее». «Вы авантюристы!» — сорвался Малышев. Через год «третья идея» взорвется, и партийный выговор с Курчатова снимут, а Малышева сместят вместе с покровителем Маленковым.

Но к тому времени объекты «Челябинск-65», «Томск-7», «Свердловск-44» уже выдавали килограммы обогащенного урана. Обнинская АЭС готовилась к пуску, ледокол «Ленин» и первое постановление об атомной подлодке были подписаны им лично.

Каким запомнили Малышева

Игорь Курчатов: «Важнее всего расставить приоритеты, второстепенное съедает силы», — слова, которые министр среднего машиностроения любил повторять на планерках, цитируя самого академика.

Андрей Сахаров: «Он был прекрасный организатор, любящий науку».

Рабочий-стахановец Аня Лопатинская: «Секрет прост — стою на цыпочках!» — и Малышев смеялся так, что смущал партийных секретарей.

Собственная максима: «Сначала надо убедить металл, потом человека. С металлом труднее».

12 августа 1953 года, Семипалатинск. Государственная комиссия во главе с Малышевым входит в эпицентр термоядерного взрыва при остаточной гамма-дозе свыше 400 рентген в час.

«Эта прогулка — как ни удивительно — вошла в норму», — язвил Сахаров.

Через три с половиной года у Вячеслава Александровича диагностируют лейкоз. Он работает до последнего, подписывая планы ракеты Р-7 и комитета по новой технике.

20 февраля 1957 года сердце, которому он когда-то приказал «зачерстветь», останавливается. Урна с прахом помещена в Кремлевскую стену.