Нефть во время Великой Отечественной войны

Победа советского народа в Великой Отечественной войне — это подвиг бойцов Красной армии на полях сражений и самоотверженный труд миллионов людей в тылу. Советские люди все вместе ценой неимоверных усилий приближали великий день Победы.

Свой колоссальный вклад в общее дело, несомненно, внесли нефтяники — геологи, открывшие в годы войны новые нефтяные месторождения, буровики и работники нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также ученые-нефтехимики. Ведь из нефти и ее производных делали не только топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ), но и боеприпасы (знаменитый «коктейль Молотова»), медицинские препараты, искусственный каучук и многое другое, без чего невозможно было сражаться, побеждать и эффективно работать в тылу.

Технический прогресс в ХХ веке продемонстрировал значимость нефти как стратегического сырья. В конце 30-х — начале 40-х годов это уже было очевидно. Историки отмечают, что возглавлявший тогда Германию Адольф Гитлер очень хотел завладеть советскими нефтяными месторождениями.

К 1941 году ежегодная добыча нефти в СССР достигла 31,4 миллиона тонн, а в Германии добывали всего 0,55 миллиона тонн нефти в год. Для сравнения: в 1938 году в США добыли 164,1 миллиона тонн нефти, в Иране — 10,4 миллиона тонн, в Румынии — 6,6 миллиона тонн. Именно румынские месторождения вплоть до освобождения этой страны Красной армией давали топливо фашистским войскам.

В СССР основными нефтеносными районами были Северный Кавказ и Азербайджанская ССР, где добывалось 84,6% всей нефти. Добыча также велась на Сахалине, который с 1941 по 1945 год дал стране около 3 миллионов тонн черного золота, втрое увеличив предвоенный объем бурения.

Битва за нефть

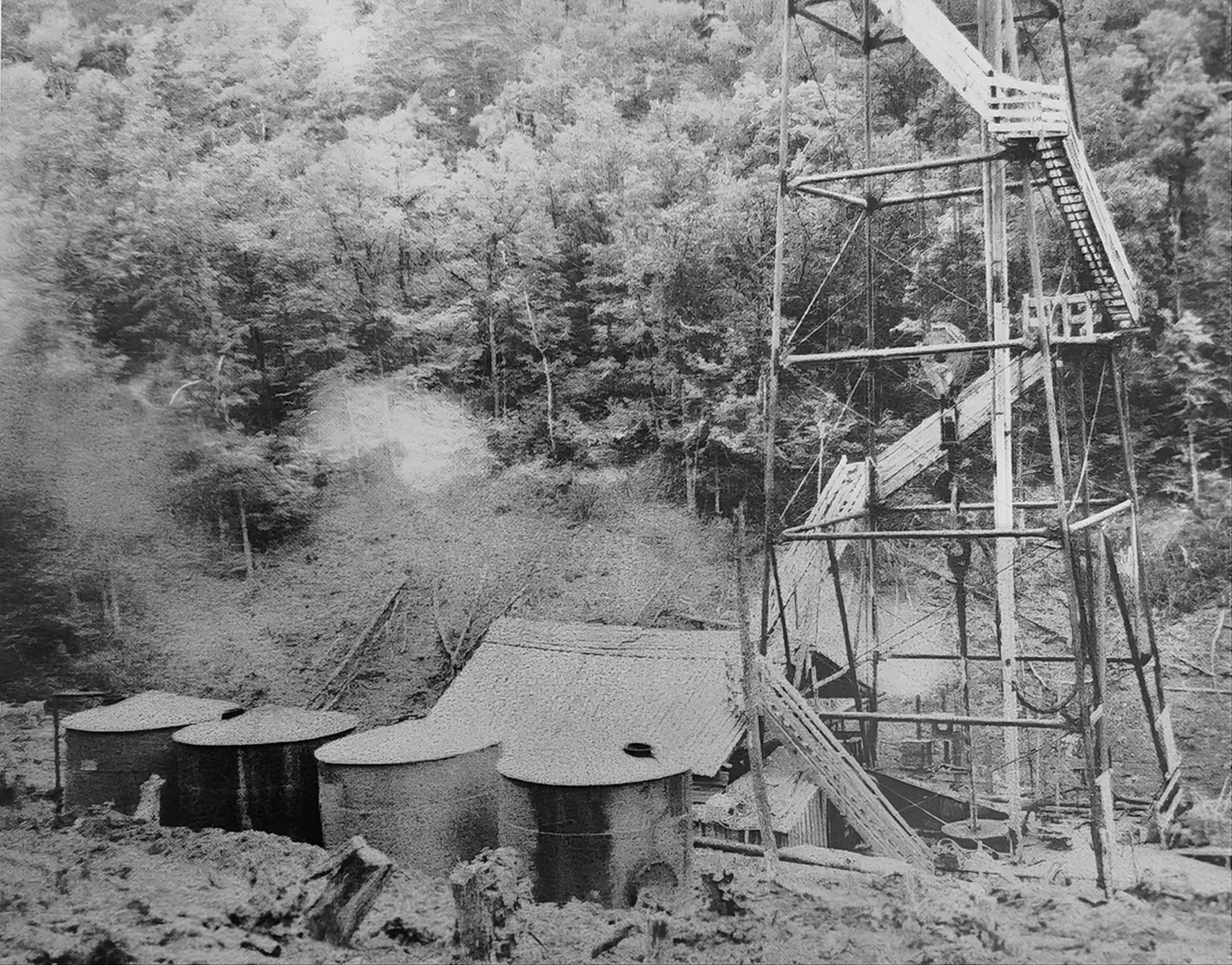

Нефтедобыча: блокировка ключевых районов и поиск решений

Вероломное нападение фашистских войск на Советский Союз и их быстрое продвижение по территории страны негативно отразились на снабжении армии и промышленности нефтепродуктами, тем более что противник наносил направленные удары по советским хранилищам топлива. Однако в 1941 году обвального снижения добычи нефти удалось не допустить. Критическим для советских нефтяников стал 1942 год, когда незадолго до отступления Красной армии были уничтожены нефтепромыслы Краснодарского края. Немцы рвались к Волге и Северному Кавказу, где находились основные нефтяные месторождения.

Бакинский, Грозненский и Майкопский нефтяные районы были отрезаны от основных транспортных магистралей. Из-за угрозы захвата региона демонтировали нефтепровод Баку — Батуми, вывозить нефтепродукты по Волге во время Сталинградской битвы тоже было невозможно. В Закавказье не бурили новые скважины, многие высокодебитные фонтанирующие скважины законсервировали. Со второй половины 1942-го нефтедобыча на бакинских промыслах снизилась примерно вдвое — с 23,5 миллиона тонн в 1941-м до 11,5 миллиона тонн в 1945-м.

До окончания войны отрасль в этом регионе так и не восстановилась, так как многие нефтяные и нефтеперегонные предприятия (оборудование и около 10 тысяч сотрудников) перебазировали на Волгу, Урал, в Казахстан и Среднюю Азию.

В сентябре 1941 года в газете «Правда» была опубликована статья, в которой говорилось: «Современная война — это война моторов — немыслимых без нефти, без бензина, без масел. Нефтяное горючее приводит в движение самолеты. Нефть — это хлеб современной войны механизированных армий».

Замнаркома нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков, возглавлявший штаб, координировавший работу по обеспечению горючим воинских частей и предприятий, писал:

У немцев ситуация с горючим была непростая — Германия полностью зависела от импорта нефти, который составлял около 6 миллионов тонн в год. Если до войны 80% нефти ввозили в Германию из США и Англии, то 28 мая 1940 года нацисты подписали «нефтяной пакт», и теперь основным поставщиком становилась Румыния с ее 2,4% мировой нефтедобычи.

С октября 1940 года в Румынии стояли немецкие войска, контролирующие нефтяные месторождения. Но румынские нефтяники с задачей не справлялись. Уже в сентябре 1941-го стало понятно, что запасы сырой нефти на румынских очистительных заводах исчерпаны.

Отрезаны были и основные пути экспорта нефти и нефтепродуктов из Латинской Америки и Голландской Ост-Индии (ныне Индонезии). Провал немецкой операции под Москвой еще более обострил ситуацию. Немцы теперь могли взять нефть только на Кавказе. Гитлер однажды даже заявил, что если не получит «нефть Майкопа и Грозного, то должен будет покончить с этой войной».

Потребности Красной армии в нефтепродуктах росли. Руководитель Центрального управления ракетного топлива и горючего Вооруженных Сил СССР генерал-полковник Василий Никитин приводил данные: в 1941–1945 годах наши вооруженные силы израсходовали в стратегических, фронтовых и армейских операциях 16,4 миллиона тонн горючего. Только за семь месяцев сражения за Москву — с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 года — советские боевые части израсходовали 294,4 тысячи тонн топлива.

Летом 1943 года, во время Курской битвы, в которой с обеих сторон было задействовано более 5 тысяч танков и около 5 тысяч самолетов, за полтора месяца боев расход топлива составил 204 тысячи тонн. Наступление Красной армии летом 1944 года тоже требовало огромных объемов горючего. Расход топлива на проведение операции «Багратион» (освобождение Белоруссии с 23 июня по 23 августа 1944 года) составил 260 тысяч тонн.

Расход топлива некоторых танков СССР и Германии

VI (Т-VI) «Тигр»

V (Т-V) «Пантера»

Нефть — не только горючее

Из нефти изготавливали не только топливо. На ее основе делали смазочные материалы, масла, битумы, пластик, некоторые лекарства (стрептоцид, аспирин и парацетамол), синтетический каучук и даже применяли ее для еды — например, использовали пищевой парафин.

В начале войны было необходимо увеличить мощность нефтепромыслов и НПЗ и ускорить темпы строительства Уфимского, Сызранского, Саратовского НПЗ (в настоящее время входят в состав «Роснефти»), а также создать дополнительные площадки для работы оборудования, эвакуированных в Сызрань, Краснокамск, Орск и Красноводск нефтеперерабатывающих заводов из Херсона, Одессы, Бердянска и Туапсе.

«В труде — как в бою!»: подвиг российских нефтяников

Советские нефтяники открыли свой трудовой фронт, выдвинув лозунг: «Каждая тонна нефти — это наш залп по Гитлеру!»

Нефтяники в годы Великой Отечественной создавали движения скоростников, многостаночников, организовывали комсомольско-молодежные бригады.

Мужчины шли на фронт, вместо них на буровые и НПЗ приходили женщины и подростки, которые, по данным Наркомата нефтяной промышленности, в 1943 году составляли более 50% рабочих и служащих в отрасли. Работали они по 12–14 часов без выходных и отпусков, а также регулярно выходили сверхурочно.

В помощь фронту труженики тыла отчисляли свои заработки за смены, чтобы создать именные эскадрильи истребителей «Куйбышевский нефтяник», «Башкирский нефтяник», «Молотовский нефтяник», «Геофизик Башкирии», «Сызранский бурильщик», «Охтинский нефтяник». На поля сражений были отправлены и танковые колонны «Ставропольский нефтяник», «Нефтяник Казахстана», «Нефтяник Ухты».

Не забывали нефтяники и о моральной поддержке бойцов. Они активно переписывались с солдатами, собирали посылки с теплыми вещами, поддерживали семьи военнослужащих и демобилизованных инвалидов. Многие из них устроились на работу, освоили новую профессию, получили жилье.

В начале 1943 года Красная армия перешла в наступление, освободив 12 февраля Краснодар. В регионе началась большая работа по восстановлению нефтяной промышленности. Многих нефтяников демобилизовывали, чтобы они могли вернуться к работе, с востока страны частично возвращали эвакуированное оборудование.