При слове «супервулкан» многие учёные тяжело вздыхают. Строгого научного определения, говорят они, у него до сих пор нет, а значит, какой именно вулкан — супер, а какой — не очень, не совсем понятно. Хотя, иронизируют специалисты, попытки поп-культуры привнести что-то своё в академическую науку не всегда бесполезны.

Бомба с часовым механизмом

И всё-таки даже в научной среде постепенно складывается традиция называть супервулканами те, что способны за одно извержение выбросить более тысячи кубокилометров лавы и пепла (VEI 8).

На нашей планете известны десятки мест, где в прошлом происходили катастрофы подобного масштаба. На них указывают кальдеры — гигантские котловины, которые образовались после того, как магматический очаг опустел и в возникшую полость обрушились лежавшие выше слои литосферы.

В России настоящих супервулканов найти пока не удалось, хотя кальдер с диаметром в десяток-другой километров обнаружили уже достаточно много. В 2007 году геолог Владимир Леонов установил, что расположенная к югу от Петропавловска-Камчатского 30-километровая котловина образовалась 1,5 млн лет назад в результате катастрофического извержения. Объём выброшенных лавы и пепла составил 700 км3. Кальдеру назвали Карымшина. Сейчас это потухший вулкан, и шансы, что он когда-либо проснётся, ничтожно малы.

Зато уже упоминавшаяся кальдера Курильского озера по-прежнему активна. Да и последнее её извержение с геологической точки зрения было буквально вчера — всего 7,6 тыс. лет назад. Тогда изверглось около 100 км3 вулканических материалов, а диаметр образовавшейся после этого депрессии — так вулканологи и геологи называют понижение рельефа — составил 12 км.

Следы извержения этого вулкана можно обнаружить за тысячу километров к северо-западу — в районе Магадана, куда ушёл основной пепловый шлейф. Ещё в советские годы из добываемого здесь вулканического стекла местный завод выпускал лабораторную посуду, ёлочные игрушки и водочные бутылки. Так ужасающие события прошлого делали чуть радостнее настоящее и помогали строить светлое будущее.

К западу от Курильского озера располагается более крупная (размером 27×18 км) и древняя Паужетская кальдера. Объём произошедшего примерно 420 тыс. лет назад извержения оценивается в 150–170 км3.

Если же вернуться к суперизвержениям, то с ними человеческая цивилизация, на её счастье, пока не сталкивалась. И Тоба, и даже самый молодой супервулкан — новозеландский Таупо — извергались задолго до того, как люди изобрели письменность или поделили общество на классы. Расчёты показывают, что извержения мощностью VEI 8 происходят на Земле в среднем каждые 17–20 тыс. лет. Если учесть, что Таупо взрывался 26,5 тыс. лет назад, ждать, возможно, осталось недолго.

Однако даже извержения меньшей силы — VEI 6 или 7 — способны вызвать локальную экологическую катастрофу, нанести серьёзный ущерб людям, а в некоторых случаях — привести к исчезновению целых государств. При этом основная угроза, как ни странно, исходит не от лавы — по подсчётам вулканолога Сары Браун и её коллег, менее 1% жертв извержений погибают из-за лавовых потоков.

Куда большую опасность представляют пирокластические потоки, лахары, а также пепел, который забивается в лёгкие людей и животных и не даёт им дышать. Кроме того, извержения могут спровоцировать цунами, что становится серьёзной проблемой для прибрежных районов.

Некоторые исследователи полагают, что к закату минойской цивилизации на Крите примерно в 1500 году до н.э. привёл проснувшийся на соседнем острове Санторин одноимённый вулкан. Объём выбросов составил около 80 км3 лавы и пепла (VEI 6), а высота цунами — около 100 м. Считается, что трагедия минойцев могла послужить прообразом легенды о гибели Атлантиды.

Летом 1783 года в Исландии раскрылась трещина Лаки (VEI 6). Бьющие из-под земли лавовые фонтаны поднимались на высоту до 800 м, а большую часть Северного полушария Земли окутал туман из серной кислоты, которую выбросил в атмосферу вулкан. Извержение продолжалось восемь месяцев и привело к гибели примерно 60% домашнего скота в Исландии. В течение трёх следующих лет умерли и 20% жителей острова. Одни — от голода, другие — из-за тяжёлых болезней. Эти события вошли в историю страны как Móðuharðindin — «голод в тумане».

1816 год в Европе и Северной Америке назвали «годом без лета» — даже в июне и июле в некоторых странах регистрировались снегопады и заморозки, а большая часть урожая погибла. Причиной бедствий, как полагают, стал индонезийский вулкан Тамбора. Годом ранее он «произвёл» примерно 150–180 км3 вулканических материалов (VEI 7). Непосредственно во время извержения погибли более 70 тыс. человек, а болезни и голод увеличили общее число жертв примерно в полтора раза.

И всё это — последствия извержений десятков, в некоторых случаях сотен кубических километров лавы и пепла. А теперь представьте, какого масштаба катастрофа ожидает планету, если на её поверхность выльются миллионы кубокилометров лавы. И вулканологи знают о таких событиях.

массовые вымирания видов и вулканизм

- Эмейшанские траппы

- Сибирские траппы

- Центрально-Атлантическая магматическая провинция

- Провинции Кару и Феррар

- Трапповая провинция Парана-Этендека

- Раджмахал траппы

- Траппы плато Декан

- Северо-Атлантическая магматическая провинция

- Группа базальтов реки Колумбия

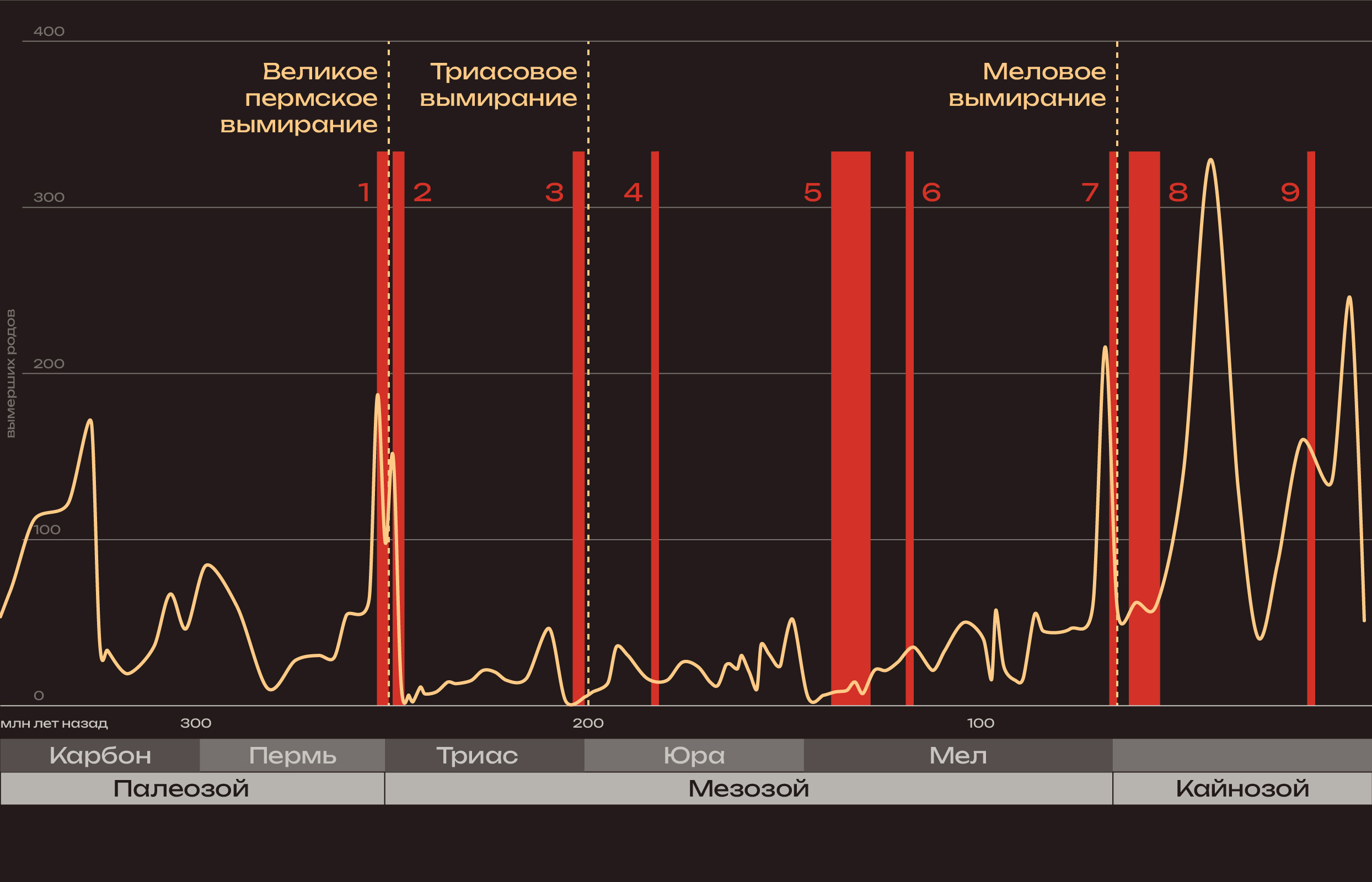

Массовое пермское вымирание, произошедшее на границе палеозойской и мезозойской эр, стало крупнейшим в истории Земли. Тогда, 251 млн лет назад, вымерло 96% видов морских организмов, примерно три четверти наземных позвоночных и 83% видов насекомых. Существует несколько гипотез, что именно привело к биологическому апокалипсису. Наиболее вероятной считается извержение сибирских траппов — в течение миллиона лет на поверхность Земли изливались базальтовые потоки, чей общий объём, по разным оценкам, составил от 1 млн до 4 млн км3. Ядовитые газы, которые они несли с собой, убивали всё живое. Последствия того колоссального извержения видны до сих пор — это плато Путорана на северо-западе Красноярского края.

В исчезновении динозавров 65 млн лет назад вулканологи тоже не видят ничего странного: как раз в это время на западе и в центре современной Индии сформировалось плато Декан (объём извержения — 1,2 млн км3). «Вулканическую» гипотезу оспаривают другие учёные, возлагая ответственность за мел-палеогеновое вымирание на астероид. Не исключается и компромиссный вариант: падение астероида убило часть динозавров, а вместе с тем стало причиной извержения, которое добило выживших.

Крупные магматические провинции, подобные плато Путорана и Декан, формируются на нашей планете каждые 20 млн лет. Самая молодая из известных — в районе Йеллоустоуна — возникла примерно 15–16 млн лет назад. Вулканологи подозревают, что новая трапповая провинция в наши дни формируется между Гренландией и Шотландией. Просто это настолько медленный процесс, что до определённого момента он проходит почти незаметно.

И всё-таки, какими бы мощными ни оказались грядущие извержения, специалисты уверены: жизнь на Земле не исчезнет полностью. В прошлом наша планета довольно быстро восстанавливала нанесённые ей раны, а на смену одним группам животных неизменно приходили другие. Выживет ли при этом человечество — это уже другой вопрос.

Способов предотвратить или хотя бы ослабить вулканическое извержение учёные не нашли до сих пор. Поэтому приходится полагаться на мониторинг и предупреждать о возможных катастрофах, заблаговременно эвакуируя из опасного района людей. К счастью, за последние несколько десятков лет появились достаточно надёжные способы прогнозировать извержения.

Когда магматический расплав начинает подниматься с глубины на поверхность, он буквально проламывает земную кору и заставляет её трескаться. Столь слабые сейсмические колебания человек может не почувствовать, зато приборы их прекрасно улавливают. Если в разных точках на поверхности установить несколько таких приборов, то по времени прихода волны к каждой из них можно точно локализовать место, где поднимается магматический поток, и определить глубину, на которой он сейчас находится.

Другие верные признаки приближающегося извержения — вздымание земли и выделение из неё горячих газов. В прошлом вулканологи получали информацию о таких изменениях, передвигаясь по поверхности с приборами. Сейчас с этой задачей справляются космические спутники: одни проводят съёмку Земли и регистрируют изменения в её рельефе, другие с помощью инфракрасных датчиков фиксируют, в каких районах наблюдается аномальное повышение температуры.

Всё это позволяет за три-четыре месяца до вулканического извержения весьма точно спрогнозировать место и время начала этого события. С определением, насколько сильным оно будет, сложнее — слишком много переменных и неизвестных. То же самое касается и его продолжительности. К прогнозированию этих параметров современная наука ещё только идёт.

Долгосрочные прогнозы — на тысячи и десятки тысяч лет вперёд — как бы парадоксально это ни звучало, тоже достаточно точны. Извержения, как правило, происходят циклично, и, изучая историю, специалисты могут определить продолжительность периодов покоя.

Зато со среднесрочными прогнозами — интервалом между четырьмя месяцами и тысячами лет — всё по-прежнему плохо. Надёжных способов узнать об извержении, которое произойдёт через пару-тройку лет, наука до сих пор не открыла. Вот почему за наиболее активными и наиболее опасными вулканами (это не всегда одно и то же) учёные наблюдают в режиме нон-стоп.

Пожалуй, наиболее хорошо изученным считается Йеллоустоун. Учёные говорят о трёх катастрофических извержениях этого супервулкана. Они произошли 2,1 млн, 1,3 млн и 640 тыс. лет назад. Если цикл не нарушится, то следующего взрывного извержения можно ждать в ближайшие 100–150 тыс. лет. Более точного прогноза, увы, пока нет.

И всё же примерно четверть (а по другим оценкам — 45%) вулканов, извергавшихся за последние 10 тыс. лет, находятся вне «поля зрения» систем мониторинга. В России, к сожалению, ситуация также далека от идеала. В какой-то момент вулканологов в нашей стране было меньше, чем космонавтов. Сейчас кадровая ситуация улучшилась, однако вулканологической службы в России нет до сих пор, а постоянная обсерватория находится только на склонах Ключевского. Какое-то время изучать российские вулканы и следить за их поведением отечественным учёным помогали зарубежные гранты. За последний год исчезла и эта возможность.